論理的思考を極める「レンマ」の論理

中沢新一氏の『レンマ学』を読んでいる。

レンマとは何か?

レンマはロゴスと並ぶ、もう一つの「知性」の姿である。

ロゴスとは

ロゴスの知性というのは、言語やニューロンの信号処理や最近のAIがそうであるように、互いに区別される複数の項を順番に並べていくという動き方をする。区別されたものを並べる。数える。配置する。私たちの理路整然とした言葉や「数」の観念は、そういう知性によって動いている。

レンマとは

それに対してレンマ的な知性は、ロゴス的知性とは異質な姿をしている。

レンマ的知性はまず、項と項を区別しない。いや、区別はするのだけれども、区別しながらも区別しないという方が適当だ。

またレンマ的知性は時間軸の順序(過去、現在、未来)がない。過去と未来は区別されるが、しかし過去は未来と、未来は過去と同時につながっている。

またレンマ的知性は、空間的な距離で隔てられたものごとの区別についても、それが実は「つながっている」というように考える。

あるひとつのものは、それ以外の他のすべてのものと「異なりながら同じ」であり、別々でありながらひとつにつながっている。このつながりを感じ取ることができる知性がレンマ的な知性である。

ロゴス的な言葉でレンマの動きを記述するおもしろさ

ロゴス的な理解を超えるレンマ的知性の働き方を、ロゴス的知性である言語をもって記述しようというのが『レンマ学』の試みである。

中沢氏によれば、そうした試みの先駆となるのが大乗仏教の知である。

レンマ的知性は、「事物を二元論の思考で分類して理解する」、「現実的思考」の枠を超える。

レンマ的知性は「神話的思考」即ち「現実的思考」が分離し対立関係に置く事物を「同じ」とみなし両義的なものにする「複論理(分別と無分別の結合)」をも超える。

レンマ的知性は「無分別が無分別のままで行う思考」であるという。

この神話的思考の先に行く、というのが、レヴィ=ストロースの神話論理に没頭していたわたしにとっては非常にスリリングでおもしろい。

ユングの元型論をレンマ学的に理解する

さて、この『レンマ学』のページをめくっていて、「そうだったのか!」と思わず声に出してしまいそうになったのは、ユングの元型についての中沢氏の解釈である。

「ユングの言う元型は、「法界」の示す抽象的な運動パターンを示している。」(中沢新一『レンマ学』p.194)

まずこのようにある。ここで「法界」というのは、レンマ的な知性によって捉えられたあれこれのモノ、存在、といったところである。レンマ的な知性にとっては、ものごとは、あるものごととしてその他と区別され異なっているが、同時に他のすべてとつながっている。ある一つのものが他のすべてと異なりながらも同じであるというあり方を捉えた大乗仏教の用語が「法界」であると解釈される。

この法界では、ある存在が他のすべての存在と区別され切り分けられる際の「境界」は、ゆらぎ、動いている。ある存在はそれと異なりながらもひとつにつながった他の存在との動的な関係の中で、その輪郭を変化させ、様相を多様かつ変幻自在に変える。これが「法界の運動」ということになる。

そしてこの法界の運動はランダムではなく、あるパターンを示す。

この法界の運動のパターンこそが、ユングが「元型」の概念で捉えようとしたことだ、という。

その抽象的ないし機械状の運動パターンが、アーラヤ識と純粋レンマ的知性との境界に、知覚可能なパターンとなって「映し出される」(中沢新一『レンマ学』p.194)

これもパッと読むと何のことだかわからないところであるが、ポイントは「純粋レンマ的知性」と「アーラヤ識」というふたつの知性のかたちがあることである。「純粋レンマ的知性」と「アーラヤ識」は異なりながら接触し、境界を形成している。

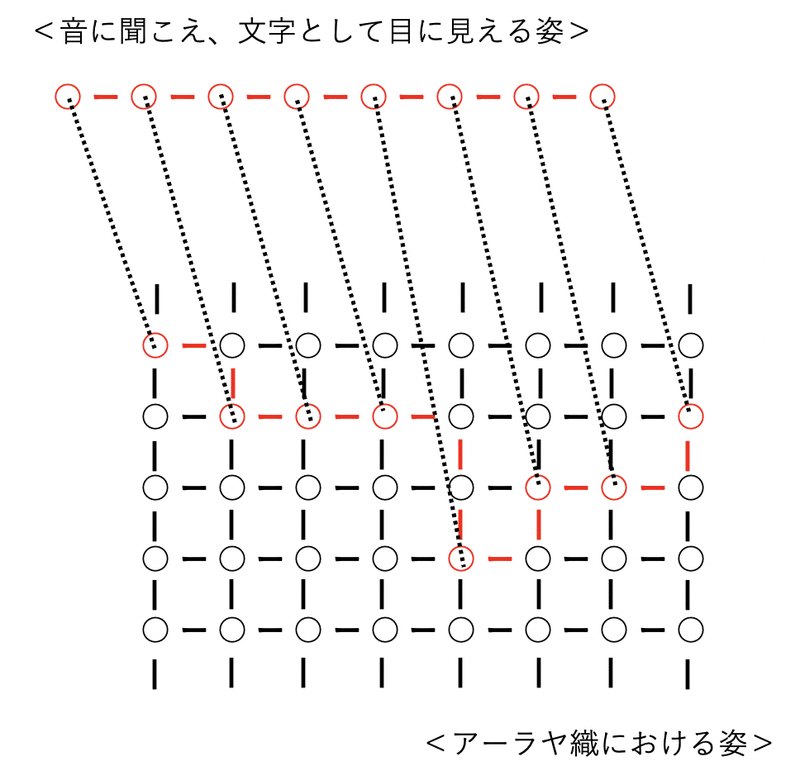

ここでアーラヤ識というのは、人間の脳にあって、レンマ的な知性がロゴス的な知性に変換されるところ、レンマがロゴスへと写像される微細な網目からなるスクリーンのようなものである。

多様に流動しつつ変容して止まないレンマ的な知性が捉えた世界のざわめきが、互いにはっきりと区別され互いに混じり合うことのないものごとへと切り分けられ、並べられる。その切り分けと配置の最初の処理が行われるのが、このアーラヤ識である。アーラヤ識は言語のようなパラディグマ軸とシンタグマ軸からなる格子状の「線」のあつまりとして構造化されているといってもいい。

そうしてレンマ的な分別以前の多様なうごめきは、アーラヤ識によって次元を減らされることで、人間の脳が知覚できる時間と空間の配置の中に写像されて、あれやこれやのモノを私たちに知覚させ認識させる。

そこで、さきほどの続きである。

つまり元型は、植物のような形状をしていて、目に見える地上の部分と見えない地下の部分を持つことになる。(中沢新一『レンマ学』p.194)

純粋レンマ的知性とアーラヤ識の区別が、ここでは植物の根と地上に見える部分との区別に喩えられる。

目に見える部分ではそれは具体的な図像や物語に変換されてあらわれるが、見えない地下の部分でニューロン系に把握されないレンマ的「法界」につながっている。見えない地下の部分は抽象的かつ機械状の運動を行い、表象不能、言説不能である。」(中沢新一『レンマ学』p.194)

元型は、植物のようなふたつの姿をもっており、目に見える幹や枝葉の部分と、地下の根の部分、両方をもつ。枝葉と根、どちらも植物の一部である。

枝葉の方では、つまりアーラヤ識にうつった言語的ロゴス的な言葉とイメージの世界では、「元型」は「影」「アニマ」「アニムス」「老賢者」といった人物のイメージで現れる。

しかしそれは、純粋レンマ的な知性と同じことであるレンマ的な「法界」の運動のパターンが、アーラヤ識のスクリーン(というのが適当かどうかわからないが)に投げかけた影のパターンの持続性である。

私はこれまで、元型を「枝葉」の方だけで理解しようと試みては、「なにか違うような気がする」と立ち止まっていた、ということになりそうだ。

個人的に夢や瞑想の修行がまったく及ばず(やったことがない)、そういうビジョンを意識できたことがない私にとっては(アニマや老賢人と夢の中で語り合ったこともない私にとっては)、ユングの元型論は容易にわかったような気分になれない、近寄りがたいものであった。

そうして最近、ユングの『赤の書』を眺めているうちに、かろうじて、もしかしてこういうことかも、という感触を掴みかけていたところであった。そこへもってきての中沢氏の「植物」の比喩である。

この道において天国と地獄は一体となり、下の力と上の力とが道において一つの力になる。(C.G.ユング『赤の書(図版版)』p.131)

ユング自身は「元型」について、次のように書いている。

集合的無意識の内容は一度も意識されたことがなく、それゆえ決して個人的に獲得されたものではなく、もっぱら遺伝によって存在している。[…]集合的無意識は元型によって構成されている。(ユング『元型論』p.11)

「遺伝」という言葉が鍵である。

私たちの脳を含む神経系が今の形であるのは進化の産物である。

吊橋の上から下を眺めるとゾッとするという具合に、多くの人(もちろん人類全員ではない)が同じような条件で同じような感情を呼び起こされるのもの、私達が祖先から共通の(全員が完全に同じではない)神経のパターンを受け継いでいるからである。

元型という概念は[…]「こころ」にはいくつもの特定の形式があるということを意味している。しかもそれらの形式はいつの時代にもどこにでも見いだされるのである。(ユング『元型論』p.11)

いつの時代にも、どこにでも、つまり人類の遺伝子を受け継いでいる者であれば誰にでもみられる「こころ」の「形式」。それがユングが「元型」と呼ぶものである。

ところで、この「こころ」ということをどう理解してよいのか、私にはどうにもよく分からなかった。

こころは「脳」の神経ネットワークのことであるのか、それとも脳以外にひろがる神経系そのものであるか、あるいは神経に様々な情報を与える他の器官なのか。いや、それをいうなら器官を複数含む肉体と、その肉体が生きている場所もまた、「こころ」ではないのか??

と、どこまでも広がっていく。ユングは一体どこまでのイメージで「こころ」と書いたのか。

その広がりの余地をどう考えたらよいのか、よく分からなかったのであるが、中沢氏の「レンマ」に照らして考えると明瞭になる。

レンマ的知性にとっては、脳も、脳の手前の神経も、器官も、肉体も、あるいは肉体を流れる物質も、そしてその物質が流れ込んでくる元である「外部」や「他者」でさえも、すべて「ひとつ」の「こころ」であり、それをロゴス的に分別して考える必要はないということになるだろう。

そして「元型」は、その全体性の運動が、アーラヤ識としての言語的な意味の世界に映し出すパターンである。

1 中沢新一著『レンマ学』を精読する

中沢新一氏の『レンマ学』。「考える」きっかけが無数に織り込まれた一冊である。これを丁寧に読んでみたい。

まずは第一章「レンマ学の発端」である。

中沢氏はレンマ学で試みることを次のように明示する。

「レンマ学は、大乗仏教の縁起の論理を土台として、新しい「学」を構築しようとする試みである。かつて鈴木大拙や井筒俊彦によっても、このような「学」が構想されたことはあったが、いずれの試みも未完成に終わっている」p.14

この一節だけでも、幾人もの偉大な思考の先達とその言葉たちが、縦横無尽に、縁起的に、つながりはじめそうな気配に満ちている。

縁起とはなにか?

鈴木大拙が構想しようとした「学」とはなにか?

井筒俊彦が構想しようとした「学」とはなにか?

こういった問いを思わず立てたくなるところであるが、まずはこれらの問いへの答えは保留にして、『レンマ学』先に読み進めることをおすすめする。

なぜならこれらの答えは『レンマ学』を読んでいけば、自ずとその輪郭が浮かび上がってくるからである。

「レンマ」という用語

ここで「レンマ」という言葉である。

この言葉は古代ギリシア語であり、哲学や数学といった分野でしばしば使われてきた。例えば「ジレンマ」の「レンマ」もこれである。

「レンマ」などという言葉は聞いたことがなくても、「ジレンマ」なら知っている、という方は案外多いのではないだろうか。

「ジ」は「二つの」という意味なので「ジレンマ」は二つのレンマ、ということである。

中沢氏はレンマという言葉を、山内得立氏の議論に基づいて用いると宣言する。

山内得立氏は、その著書『ロゴスとレンマ』において「仏教の縁起的論理」と「古代ギリシア哲学の概念であるレンマ」を関連付けて理解しようと試みた。

もとはギリシア哲学の用語であり、様々な哲学者や数学者がそれぞれの分野で様々な意味合いで用いた用語であり、近代に至り日本の山内得立氏が「仏教」の「縁起」の論理を理解する手がかりとして用いた概念である「レンマ」。

しかし、ここではまだ「レンマ」がどういうことか、分からない。

用語の意味はどこに書いてありますか?

ちなみに、大学のゼミの後輩などから時々聞かれるのは、「○○という概念や用語の意味はどのように決められているのですか?その決まった正解はどこに書いてありますか?」といった質問である。

こうした質問ができるのは、ある言葉の「正しい意味」ということを限定しておくことができるはずだと想定しているからである。あるいはそうした意味の「正解」が、誰にとっても同じ正しい意味が、どこかに書き込み済みであるはずだと想定しているからである。

確かに、言葉の意味ということにはそうした形で経験できる側面もある。

特に日常の世界を再生産する言葉はそのような「正しい意味」が予め設定されたものに見える。

あるいは初等教育から中等教育にかけて、任意の言葉の正しい意味を辞書を引いて調べてきたという真面目な学生たちにとっては、謎の言葉の正しい意味は、どこかの辞書を調べれれば載っているはずだ、という考えになるはずだ。

ところがである。

思想は言葉「で」言葉「を」考える

思想というのは、言葉「で」考えることであると同時に、言葉「を」考えることでもある。

ある時代の日常の世界の自明性(あたりまえさ)を支えているのは、いくつもの「決り文句」たちである。特に何も悩むことなく、その「決り文句」を口にしたり書いたりしておけば、それで日常生活をなんとなくやり過ごせる言葉である。

かつて鶴見俊輔氏が「お守り」としての言葉と呼んだのも、そうした言葉である。

そうした決り文句、とりあえずそれを口にしたり書いたりしておけば、なにか正しいことを考えているようなパフォーマンスをしたことになる言葉たちが、私達の日常生活の当たり前の世界、予測可能な世界、初対面の他者をどうにか信用できる社会を支えている。

「私は考えている」と言いながら実際にやっていることは、こういう決り文句をポンと置いているだけ、ということも多々ある。それが悪いというつもりはないが、それ「だけ」では具合が悪くなる。決り文句は用法用量を適度に押さえて使ったほうがよい。

これに対して思想とは、そうした言葉を、放っておけば決り文句のひとつへと堕ちていく言葉たちをひとつひとつ拾い上げ、その言葉でもって私は私達は、一体どういう経験や現実や対象を記述し意味づけ自分自身で引き受けようとしているのか、そして他者に引き受け「させ」ようとしているのかを問いつづけることである。

もちろんこの問い自体が「言葉」を使って行われる。

言葉によって意識を朦朧とされてしまうところを、同じく言葉によって叩き起こすようなことである。それはどこかの「正解」に到着したらおしまい、というプロセスではなく、言葉が意識を駆け巡りつづける限り終わることのできない宿命のようなものである。

レンマとロゴス

レンマもまた、そうした思想の言葉なのである。

思想は、言葉「を」問う。

ここで問うとは、ある言葉の「正しい意味とはなにか?」と言うことではない。

またこの「問う」とは、「ある言葉の正しい意味はどこに書いてあるか?」を調べることでもない。

言葉を問う問いが問うのは、ある言葉が他のどの言葉と対置されたり、異なりながらも同じものとして置き換えられたりしているのかを、徹底的に洗い出すことである。この「対置」と「置き換え」は、最小単位としてはたった「ふたつ」の言葉から始まりながら、次々と他の言葉たちと結びつき、多数の、無数の言葉をそこに結びつけるネットワークを織りなす。

そうした言葉のネットワークこそが「意味」をそこから生み出す場であり、そのネットワークのごく一部の、繰り返し繰り返し同じ置き換えパターンを反復される部分こそが、日常の自明性を支える決り文句の意味となる。

そういうわけで考えるための言葉としての「レンマ」の意味を知るためには、まず徹底的に中沢氏の著書に入り込む必要があるのだ。

この本の中で、中沢氏が「レンマ」を他のどの言葉と対立させていくのか、そして他のどの言葉と異なるが置き換え可能なものとして置いていくのか、それを読み解くのである。

第一章の冒頭で、中沢氏はさっそく第一の対置と置換を行う。

レンマと対置されるのはロゴスである。

「ロゴスは…語源的には「自分の前に集められた事物を並べて整理する」を意味している。思考が…ロゴスを実行に移すには、言語によらなければならない。人類のあらゆる言語は統辞法に従うので、ロゴスによる事物の整理はとうぜん、時間軸にしたがって伸びていく「線型性」をその本質とする…」p.14-15

ロゴス、並べる、言語の統辞法、時間軸、線型性

またよくわからない言葉が続出したように思われるかもしれない。

これらの言葉の「意味」を辞書で調べることはもちろん無駄ではないと思うが、問題は、これらの言葉が、この『レンマ学』において、他のどのような言葉と対置されているかである。中沢氏はつづける。

「レンマは非線形性や非因果律性を特徴としている。語源的には「事物をまるごと把握する」である。」p.15

レンマ、非線形性、非因果律性、まるごと把握

まだ最初の2ページである。

これだけではまだレンマということはよくわからないが、なによりもまずここで舞台が設定されたのである。

レンマ 対 ロゴス

線形性 対 非線形性

因果性 対 非因果性

(ばらばらにしてから)並べる 対 まるごと

これらの対立関係が、『レンマ学』全体を読み解くための最初の一歩の足場になるだろう。

2 「縁起の論理」より。私は他者であり、他者は私である

。

互いにはっきりと区別された物事を、並べて積み上げたものとして世界を理解するのが「ロゴス」的な知性である。通常「知性」というと、明確に定義され互いにはっきりと区別された言葉を理路整然と積み重ねていくことのように思われているが、ロゴスはまさにそうした知性のあり方である。

◎私は私であって他の誰でもないし、他の誰かは私ではない。

◎私と他者は最初から、完全に分かれており、別々である。

その別々のところから初めて、つながりであるとか絆であるとかコミュニケーションといったことを考える。それが私たちの日常の意識が見ている世界であって、ロゴスの知性に映る世界である。

ロゴスの知性にとって世界は、ピラミッドのように、ひとつひとつの石を積み重ねて、全体の静的構造をなしており、安定し、不動で、大昔から未来永劫このままであるように見える。それはいつでもどこでも、誰にとっても同じ、ひとつの決定済の固まった世界というイメージを生み出す。

しかし世界とは、ロゴス的な知性によって作り上げられる像に限られたものではない。

ロゴスに浮かび上がるものを超える世界。

そこに直結し、その動きと共鳴して動き回るののがもうひとつの知性、レンマ的知性である。

知性にはふたつある。ひとつはロゴス的知性であり、もうひとつがレンマ的知性である。

レンマ的知性は、物事の区別をはっきりつけず並び方もあいまいなままざっくりと大枠を把握する。

いい加減であいまい、コロコロと変容する知性。「なんといい加減な、そんなことでは知的とは言えない」と思われるかもしれないが、とんでもない。実はこのレンマ的な知性こそが、物事が互いにはっきり区別されており、その区別のされ方が決定済みで固定していると考えるロゴス的知性の成立を、その生成過程の運動を動かしているのである。

縁起の論理

レンマ的な知性のあり方を正面から捉えようとした人類史上の試みとして、大乗仏教、特にその華厳の思想がある。

『レンマ学』は大乗仏教における「縁起」の論理を、レンマ的知性の働き方を描き出したものとして読み解いていく。

縁起というのは、いわゆる「縁起がいい」「縁起がわるい」というときの縁起である。例えば、入試の前に階段から滑り落ちて転がると「縁起がわるい」などという。

試験で合格点を取れるかどうかは純粋にどれだけのロジックを記憶し容易に想起できる状態に保っているかによるであり、階段から滑ろうが落ちようが転がろうか、事故にあうことと試験に合格することとは合理的には何の関係もない。それにもかかわらず、なぜか「縁起がわるい」という。

縁起というのはまさにこれである。

『レンマ学』の35ページから始まる第二章「縁起の論理」の冒頭、中沢氏はブッダが語った「十二支縁起」(十二因縁)の話を示す。この十二支縁起の説法が数百年後に華厳哲学につながる。

十二支縁起というのは次のようなことである。

人が「生きる」ということは「あるということ」への執着、こだわりを生む。

「ある」ということは、あり続けるために外部と内部を区切ることへの執着を生み、外部にある資源やエネルギーを内部に取り込むことへの執着を生む。

外部のものを取り込むことへの執着は、愛憎両極の情動・感情を生む。外部のあるものを内部に取り込み同一化したいと欲するのが愛であり、逆に寸分も内部に取り込みたくないと外部のあるものを拒絶するのが憎である。

感情は感覚器官から中枢神経系にいたるシステムが反復的な動きを繰り返し、自らを強化しながら再生産していくプロセスを生み出す。この神経のシステムから主観と客観の区別が生まれ、その区別を反復して区切り直し続けようとする傾向を生む。

こうした一連の執着の連鎖は、すべて「無明」の上で生じる。

無明とは、中沢氏によれば「妄想のゴーグルのようなもの」である。

生も、認識も、「ある」ことも、すべて無明によって生じる。

「無明は縁起の全過程に浸透し、あらゆる縁起の項目が、無明に動かされ染まっているとも言える。無明を原基として、縁起につながれた全過程が駆動しているのである。」p.39

この十二支縁起の話から発展して、あらゆる存在が互いに相依相関することで存在しているという華厳の思想が生まれる。

「あらゆる事物は相依相関しあいながら複雑な関係の網の目(ネットワーク)としてつくられているという、「縁起法」の考え方にたどり着いていく。縁起は宇宙を貫く「法」であり、その意味で人間の思考や思惑を超えた、絶対的客観であると言える。」(p.40)

存在すなわち「ある」は網の目の姿をしている。存在が網の目の姿をしているということは人間の主観がそのように解釈するということではなく「絶対的客観」として、そのようにある。

中沢氏は続ける。

「縁起の法は、人類によって認識されようがされまいが、宇宙を貫いて作動し続けている。真理の認識(如来)が世界にあらわれようがあらわれまいが、法界(存在世界)につねに充満し、縁起法は働き続けている。この縁起法の働きが理解できないことから、無明が発生して、十二支縁起のような機構が自動的に作動して、人間に人生苦を生み出すのである。」p.40

縁起の働きが絶対的客観であるのは、それが人間の主観的認識とは無関係に動いているということである。

人間の主観的認識はこの縁起の働きをそのまま掴み取ることが苦手である。

人間の主観的認識は物事が互いにはっきりと区別されていると考えるところから始まる。ところが、そのはっきりと区別された物事を積み重ねて出来上がっている世界というイメージこそが「無明」であり、「妄想のゴーグル」なのである。

相依相関ー網の目としての「ある」

ここで人間が人間の感覚器官や主観を用いながら、縁起の網の目の動きを「知る」ことはできるのかどうか、できるとすればどうすればよいのか、ということが問題になる。

ここで「言語」が登場する。「ロゴス的機構」である言語である。

「人間はロゴス的機構を備えた言語を道具として、世界に立ち向かう、この言語は主観の構造をつくるためにも、また主観の外部にある客観世界の構造を表現するためにも、最適な仕組みに進化してきている。[…]客観世界の表層レベルの出来事は、言語の句構造でおおよそ対応できるような構造をしている。

しかし、この言語による知性をもってしては、縁起法によって動き変化している世界を把握することができない。」(p.40)

言語の「句構造」が主観と客観を構造化する。それは互いに区別された様々な物事があることを前提にした上で、それらの連なり、重なり合い、関係、作用を捉えようとする。「私」と「あなた」など、予め区別がなされていることを前提にした上で、区別されたものごとの間の関係を事後的・二次的に考える。

ところがこの捉え方が、ほかでもない縁起の網の目の動きを捉え逃すのである。

「縁起そのものがロゴス的な仕組みで動き変化していないので、言語のロゴス機能ではその一部分しか捉えることができない」(p.41)

ここで縁起の網の目の動きを捉えるようとするのであれば、ロゴス的、句構造をなした言語に基づく知性とは異なる、別の「知性」が必要になる。

その別の知性のことを大乗仏教では「般若」と呼ぶという。人間にはロゴス的言語の知性とは別に般若の知性がある。

般若の知性は「脳の神経機構の仕組みに適合しているロゴスの働き」の「背後に隠されて」動いている。

『レンマ学』に言う「レンマ的知性」とは、この「般若」の知性の動き方を捉えるものであると中沢氏は書いている(p.42)。

3 般若、空、否定でもなく肯定でもない

中沢新一氏の『レンマ学』が探求するのは人間の知性である。

人間の知性とはどういうものか?

古来からの哲学や宗教、近代の科学まで、人間の知性とは何かという問いに答えようとする様々な思考が繰り広げられてきたが、実はまだこれという正解はない。

人間の知性がどういうものだか、実はよく分かっていない。

分かっていないのに、いまや人工知能(AI)の時代である。

人工知能は大きく言えば人間の知性を真似るシミュレーションする技術である。人間の脳神経のネットワークが接続されていくプロセスをコンピュータ上でモデル化して、シミュレーションするのである。

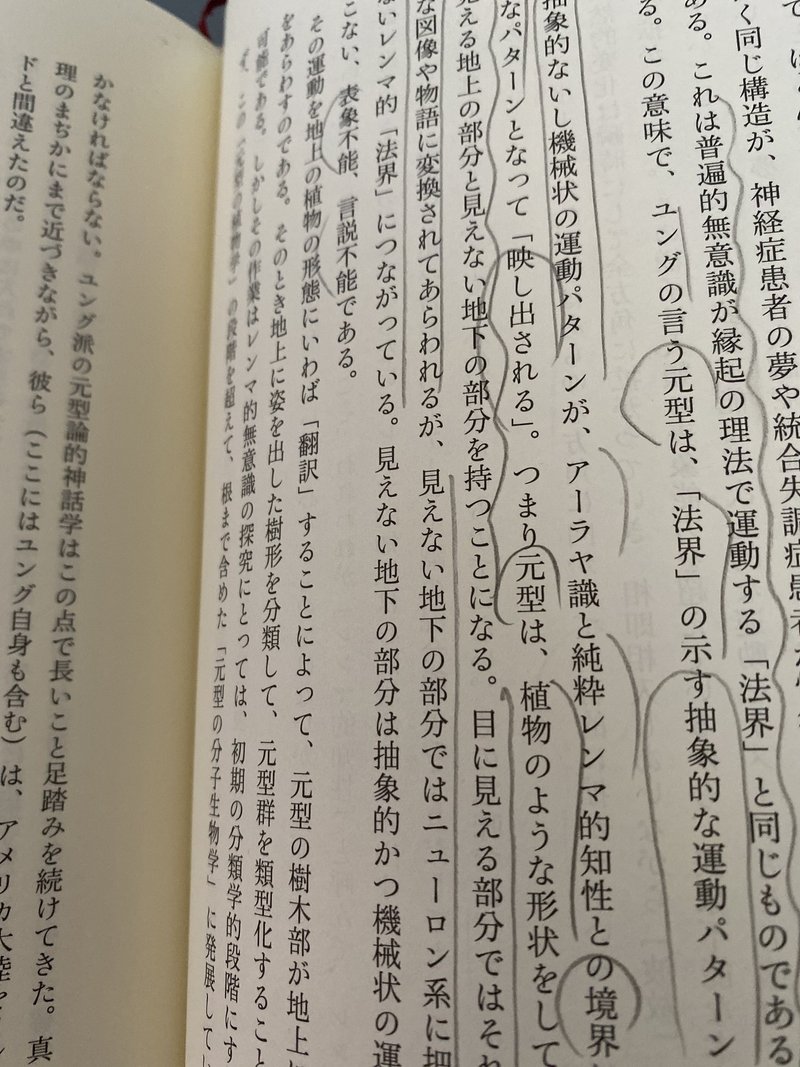

ところで脳神経のネットワーク(ニューラルネットワーク)が、人間の知性とイコールなのだろうか?

脳神経は人間の知性の重要な一部、というか一側面であると考えられる。ただし「知性」の全体は脳神経のネットワークを超えるものであるかもしれない(下の右図のような具合)。

『レンマ学』はそういう脳=AIを超える「知性」のあり方を考える手がかりを貸してくれる。

そういうわけで、今回は四〇ページから五〇ページを中心に読んでみたい。

問われているのは「縁起」ということである。

ロゴス的機構を備えた言語は、縁起のネットワークを捉えることができない

縁起というのは「ありとあらゆる事物が創意相関しあいながら複雑な関係の網の目(ネットワーク)としてつくられている」という考え方である(『レンマ学』p.40)。

ここで最初の問題は、私たち人間の通常の思考はこの縁起の網の目のダイナミックなネットワークを捉えることができない、ということである。

「あらゆる事物が相依相関しあっている無限の網の目を知るためには、人間が自分たちの世界を構成するために用いている知性では不十分だ」(p.40)

「人間が自分たちの世界を構成するために用いている知性」では、なぜダメなのだろうか?

理由は明確である。

それは私たちが「ロゴス的機構を備えた言語」でもって、ものごとを捉えようとするからである。「言語による知性をもってしては、縁起法によって動き変化している世界を把捉することができない」と中沢氏は書いている(p.41)。

では縁起の網の目のダイナミックなネットワークは、人間の知性をもってしては全くアクセス不可能な人間から隔絶された何かなのかといえば、そうではない。

通常のロゴス的言語的な知性ではなく、その周囲を包み込んでいる別種の知性の力を借りることで、人間が人間として生きながら縁起でつながる世界に触れることができる。

般若という知性について

このロゴス的知性とは異なる別種の知性のことを、大乗仏教では「般若」と呼ぶ。色即是空空即是色の般若心経の般若である。そして大乗仏教でいう般若こそが『レンマ学』のいう「レンマ的知性」であると中沢氏は書いている(p.42)。

般若ないしレンマ的知性は、縁起のネットワークと「近い機構でできている」と中沢氏は書く。

般若イコール縁起のネットワークであると直接結び付けずに、あくまでも「近い」という言葉で差異とつながりを同時に表現するところが、まさにレンマ的な知性のことをロゴス的な言葉で描き出さざるを得ないという難題への中沢氏の応答の仕方であると言えるかもしれない。

「プラジュニャー(般若)はすべての人間の心(脳)に内在した知性の働きであるが、脳の神経機構の仕組みに適合しているロゴスの働きが全面に出て認識を行っている人間の心にあっては、背後に隠されていて、そんな知性は存在しないもののように思われている。」(『レンマ学』p.41)

般若ないしレンマ的知性は、ロゴス的知性と完全に分離していない。ロゴス的知性とレンマ的知性は別々のものであるが、しかし、ひとつにつながっている。異なりながら同じであり、同じでありながら異なる。イコールでもノットイコールでもない。

これこそ「縁起」的な事態である。

異なりながら同じであり、同じでありながら異なるというのは、何を隠そう事物の縁起的な関係を、人間のロゴス的な言語に変換して記述しようとした時に必要となる論理なのである。

第三の論理、第四の論理

近代以来の科学は「肯定」と「否定」の二つの論理に基づく「同一律、矛盾律、排中律」を原則として、世界のあらゆる現象を整然と記述することができるはずだという考えの上に成り立ってきた。

これに対して般若やレンマの知性では、「肯定」と「否定」に続いて「否定でもなく肯定でもない」「肯定にして否定」という第三、第四の論理が加わる。特にこの第三の「否定でもなく肯定でもない」という論理を「両否の論理」と呼ぶ。

この第三、第四の論理によってあらゆる事物がそれぞれ他とは異なるもので、互いに区別されるものでありながら、同時にひとつにつながりあっているという事態を言葉にすることができるようになる。異なりながらも同じ、同じであるが異なる、ということを「矛盾」として排除せずに言うことができるようになる。

この第三、第四の論理によって、「空(くう)」の思想が生まれる。

「あらゆる事物は他のものにつながり、他のものによって成り立っているのであるから、どんなものにもそれ自体の自性(自己同一性を支える性質)はなく、ほんらい空である、という考え[…]」

縁起から展開された空の思想によれば、わたしに自性はなく、他のものにも自性がないのであるから、自己に対する執着も、他者に対する執着もほんらい起こらないことになる。」(『レンマ学』p.42)

「否定でもなく肯定でもない」「肯定にして否定」という第三、第四の論理によって、同一律と矛盾律と排中律が無効になる。

あらゆる事物は、それ自体として同一性を保ちづづけているわけではなくて、縁起の網の目の中で他のものとの関係によって現象する。そしてもちろん、この「他のもの」もまた、それ自体としての同一性を持っては居らず、縁起の網の目の中で現象する出来事である。

事物は互いに異なりながら同じである。

こうした通常の意味では「矛盾した」言い方によって、縁起の網の目の運動をロゴス的な言葉の世界に「変換」するのである。

ここで一方に、あらゆる事物を縁起的な「空」の方に引き寄せて考える「色即是空」の思想が、他方に空の運動が人間の心に反映されて様々な事物が現象するプロセスを考えようとする「空即是色」の思想がわかれてくる。

前者が「空論」であり、後者が「唯識論」である。

そしてこの両者を総合したのが「華厳経」の思想であるという。

ここで中沢氏は南方熊楠に言及する。

南方熊楠は、華厳経の思想によって、近代科学の限界を越えようとしたというのである。

4 「レンマ」とは

『レンマ学』で中沢新一氏はロゴス的な知性とは異なる「レンマ的な知性」の姿を描き出す。

知性というとロゴス的な知性とイコールで考えられることが多いようである。ロゴスを超えたところ、ロゴスの「外」に知性などあるのだろうか?というわけだ。

ここで出てくるのが「粘菌」である。粘菌は脳を持たないし、ロゴス的な言語も喋らないが、しかし栄養源を見つけそこに向かって集合体となって移動し、吸収した栄養を集合体の隅々に効率よく行き渡らせる。これは問題解決型の知性である。

粘菌について詳しく知りたい方には、こちらの本がオススメである。

人間の脳や言語の「外」にも知性がある。というよりも、人間の脳や言語は、その外の知性の中から生まれ、その上に浮上したものであって、その一部でさえある。

華厳の哲学 −ロゴスの外に広がる知性の働きを、ロゴスの言葉に変換して記述する

人類史上の様々な哲学・思想のなかで人間の知性に潜むロゴスを超えた「レンマ的なもの」に着目し、それを更に「ロゴス」の言葉でもって説明し記述したのが大乗仏教の「華厳経」である。

華厳の哲学のポイントを、中沢氏は次の一節にまとめている。

「『華厳経』は仏教の原点である「十二支縁起」を「法界縁起」の思想にまで高めた。多層をなす存在世界(法界)の全領域にわたって、あらゆる種類の事物が相依相関によってつながりあい動き変化している様相を描き出すことのできる究極のレンマ的論理が、そこには展開されている。」『レンマ学』p.50

あらゆる事物が、相依相関によって「つながり」動き変化する。

あるひとつの事物の存在を、他とは無関係にそれ自体として予めあるものとは考えないで、他のあらゆるものとの関係の中で考える。

あるものの存在がそれであるのは、他のあらゆるものとの関係においてである。この関係は縁起のネットワークと呼ばれる。

縁起のネットワーク

たとえば「わたし」が「わたしである」のは、あの人やこの人やその人や、あらゆる他の人たちや、あれやこれやのモノとの関係においてである。それらの関係が変容すれば「わたし」もまた変容する。

「わたし」というのは様々な人やモノが織りなす関係のうごめきであり、関係の癖であり、関係の病であり、関係の業績であり、短絡しかつ隔絶した関係である。

関係を織りなす「その他の人たち」の中には、今はもう死者となった過去の人たちも含まれるし、未だ生まれてきていない未来の人たちも、そのすべてが含まれる。

そして、また「あの人」や「あのモノ」があの人であったりあのモノであったりするのもまた、「わたし」を含む他のすべてのひとたちものたちとの関係においてそうなのである。

レンマ学では、華厳の哲学の言葉を借りて、このあらゆるものが相即相入する関係を縁起のネットワークと呼ぶ。

この縁起のネットワークの全体運動を「知る」ことができる知性こそが、レンマ的な知性である。レンマ的知性はそれ自体が縁起のネットワークの一部であり、縁起のネットワークそのものであり、縁起のネットワーク自身の知性であると言っても良い。

「縁起の思考=レンマ的思考を、物質から心にいたる存在の全域に展開していこうとした。それが大乗仏教が人類にもたらした最大の贈与と言って良い。」p.50

(煩悩にまみれた)人類の心もレンマとロゴスのハイブリッド

華厳の哲学が「哲学」であるのは、それが、縁起のネットワークを現世を超越し生きた人間にはアクセス不可能な「あの世」のものとは”考えなかった”ことにある。

仏教とひとことで言っても色々な経典があり、いろいろな宗派があり、その中には縁起のネットワークを人間から超越したものと考える立場もあるが、「華厳」ではそのようには考えない。

人間が、生身の人間が、煩悩にまみれ欲望に突き動かされる生命体としての人間が、死んで「ホトケ」にならなくても、生きた生身のままで縁起のネットワークの一部としてすでに存在しており、さらにはその縁起のネットワークの動きを直接知ることができる知性の芽さえもを備えている、と考える。

そう考えるからこそ「華厳」は「哲学」になる。

心も物質も、レンマとロゴスの隙間に生じる

華厳の哲学は「唯識論」の考え方に基づいている。

唯識論は「識」すなわち、生身の人間にとって世界がこのような世界として現象する様相について論じる。

唯識論は人間にとって存在するあらゆる存在を、その「識」によって構成されるものと考える。

「空である力の充実体である心から力の表象が生起して、それが「世界」と呼ばれるものになる。外界の対象の実在が否定されるのは、それが縁起法によって空である前に、力の表象に過ぎないからである。」『レンマ学』p.50

心と物質、精神と物質、人間と自然、あらゆるものとものの区別が、「識」から構成されるものであると考え、予めそれとしてそれ自体として実在するとは考えない。

縁起のネットワークが「人間の心」として捩れたところで、そこに「識」が縺れ出し、そこから互いに区別されつつひとつにつながった諸存在が、人間にとって現象するものとして姿を現す。ここで「大乗仏教の縁起の論理は、人類の心の潜在能力を超越しない」のである。

「人類の心には、あらゆる事物が相依相関しながらつながりあって縁起している世界(存在世界)のありさまを直感によって把握する(ギリシア語でいうところの「レンマする」)能力が潜在的に内蔵されている。しかし通常の思考では、それはものごとを線形的に処理して理解するロゴス的知性の活動によって、表層を覆われているために、自在な活動を阻まれている。」p.53

レンマ的な知性は、人間にも備わっているのである。

いや、実は、備わっているというどころの話ではない。

シンボル、記号レファレンス、意味するということ、指すということ

レンマ的知性の「異なりながら、同じ」を作り出す力こそが、他でもない実は私たち人類の言語の根底にある「何かで何かを指す」こと、すなわちテレンス・ディーコンのいう「記号レファレンス」や、ソシュールのいう「ランガージュ」の働きを可能にしている。

つまり「意味する」ということの根底には、「あるもので、それとは異なる別のものを指す」という操作があるわけだけれども、この異なったものを異なったまま結びつけ「同じ」とする力こそが、レンマ的な知性の働きなのである。

これは非常に大事なところなので繰り返し書いておく。

異なったものを異なったまま結びつけ「同じ」とする力。

これこそが縁起のネットワークとして動くレンマ的知性の力なのである。

言葉をその意味の極限、意味の先端へと開く「詩の言葉」、詩的言語を可能にしているのも、この異なったものを異なったまま結びつけ「同じ」とする、レンマ的知性の動きなのである。

ロゴスは切断され次元を減らされたレンマ

ロゴス的な言語、ものごとを他とは区別され、互いに混じり合わないと仮定して考えるロゴス的な思考もまた、あくまでも言葉によって、言葉の上で展開されるわけだけれども、ロゴス的な思考が可能になるのは人間が言語を、シンボルを、用いることができるがであり、記号レファレンス能力、意味作用としてのレンマ的知性が動いているからである。

このことを中沢氏は「ロゴスはレンマによって包摂され」ると書く。

純粋レンマ的知性が捉える世界では「出来事は過去・現在・未来という時間秩序の中には配列されていない」のであるが(p.57)、生命体としての人間の神経の束である「脳内の神経組織はそれを過去・現在・未来という線形な時間秩序に順序立てて処理」することになる。

すべてがすべてと異なりながらもつながりあった縁起のネットワークの動きを、互いに他とは断絶しそれ自体として存在するものに区別しそれらが順番に並ぶ姿に変換、転換、写像、切断して「考える」のが、人間の脳の神経組織であり、言語であり、ロゴスなのである。

「わたしたちの心がロゴス的知性の働きに覆われているのは、ロゴス的な情報処理をおこなう脳の神経組織によって、生物学的な限界を設けられているからである。」(p.59)

これは逆に言えば、ロゴス的知性というのは、人間の生身の身体とそのあらゆる部分に張り巡らされた神経のネットワークの複雑に動き回る多様体の「ある側面」「ある部分」だということでもある。

この部分としてのロゴスは、生命体としての人間の全体、身体の皮膚や器官の表面を超えて、「他」と常に物質や情報のやり取りをしているコミュニケーション・ネットワークの全体からみると、きわめて小さな「部分」である。しかし私たちはその「部分」の中で、意識を覚醒させ、意識的に言葉を並べて、考える

「レンマ的知性はそのロゴス的知性を包摂して、そのあらゆる活動に浸透している知性の働きではあっても、それ自身としては取り出すことはできない仕組みである。仏教はそのレンマ的知性の実在に焦点をあわせ、それを「縁起の理法」として描き出そうとした。」p.59

ここで問題になるのが、レンマ的知性とロゴス的知性の関係、そのひとつでありながらふたつの様相を呈する動きが「どうなっているのか」ということである。

縁起のネットワークでは、あらゆるものごとがそれ自体の「個別性」を保ちながら、同時に他のすべての個別的なものと相即相入、つながっている。

レンマ的な知性はその縁起のネットワークと直接つながっており、縁起のネットワークそれ自体である。レンマ的知性はそれ自体が縁起のネットワークのうごめき、ざわめき、ゆらぎ、として「線型性によらない」「句構造を持たない」"思考"を行う(p.63)。

このレンマ的な知性が多重に「変換」「翻訳」されることで、「人間の理解する言語の構造に到達する」(p.63)。

「「変換」や「翻訳」がなされるたびに、法界(=レンマ的知性として思考する縁起のネットワーク)に充満している意味=力は、次々と別の表現平面に「射影」されていき、意味の次元を減少させていく。完全な充満状態から隙間だらけの句構造へ、多次元的な非線形言語から線形言語の二次元平面へ、レンマ的知性からロゴス的知性の平面へと、「射影」されていくについれて、意味の豊かさは減っていく」p.64

ロゴスの言語の句構造や線形構造は、すべてがすべてと異なりながらひとつにつながる縁起のネットワークの運動を、直線上に並べられた項目の列に変換することで、できあがっている。

ここでレンマ学は、意味ということを考える強力な道具となる。

意味のコードを安定化する傾向と、コードを新たに生み出す傾向、閉じる傾向と開く傾向、安定を志向する傾向と不安定を志向する傾向。これら一見すると相反するふたつの傾向が「意味」において同時に動くのは、意味の場がレンマとロゴスのすき間、レンマからロゴスが構成され、そしてロゴスがレンマへと溶け落ちる場所だからである。

5 アーラヤ識とは?

中沢新一氏の『レンマ学』、88ページの「大乗起信論による補填」を紐解いてみよう。この節は「レンマ学」の構想の核心部分であると思われる。

今回のキーワードはアーラヤ識である。

アーラヤ識

アーラヤ識とは、人間の心の構造、運動のパターンが形成される場である。アーラヤ識という言葉を用いて、人間の心の不思議に探りを入れることができるのである。

人間の心、私たちが日常的に実感として経験している人間である自分自身の心とは、次のような状態である。

「現実の人間(衆生)の心は、分別や差別をもって世界を認識し、嫉妬心や怒りの感情や貪りと愚かさに支配されている。如来蔵の思想では、人間の心はおおもとの姿(真実性)において清浄な光の波動体であるのに、それがどこからともなく出現する煩悩に覆われることによって、ほんらいの力が見えなくなると考えられている。」『レンマ学』p.88

嫉妬、怒り、貪り、愚かさ、煩悩に覆われる。

なにやら大変なことになっているけれども、情動の流れに一喜一憂して息が詰まったり興奮したりする私たちの心というのは、やはりこういうものだと言わざるを得ない。

さて、ここでさっそく「レンマ」である。

嫉妬、怒り、貪り、愚かさ、煩悩といったことは「分別や差別をもって世界を認識」することから生じる 。大乗起信論のような仏教の思想ではそのように考えるのである。

そしてこの「分別する」「差別する」といった操作あるいは動きが生じる場所、あるいはこの動きじたいによってある動的なパターン=構造を呈するプロセスのことを、アーラヤ識と呼ぶのである。

アーラヤ識は、一面では区別が無いところ、未分のところで動き出し、そして区別を生じる動きである。アーラヤ識は区別する動きであり、その動きの前に区別はなく、その動きのあとに区別があらわれる。それと同時にアーラヤ識には第二の顔がある。それは一度区別したものを、改めて未分のうごめきの中に引っ張り込み、別の様相の区別へと組み替えるという面である。

アーラヤ識は双方向的あるいは螺旋的に動くのである。

アーラヤ識は未分の状態を入力として、区別された状態を出力するという一方通行のフィルタのようなものではない。

アーラヤ識では、未分の状態を区別をすることと、区別された状態を未分にすること、ふたつのプロセスが同時に一度に動いている。

こうしたアーラヤ識から形成される心の動的な構造とはどういうものであるかというと、それは真妄和合識とも呼ばれる二つの側面を持った一つのものということになる。

心の二つの傾向 −心真如と生滅心

いや、側面というと何か立体構造の表側と裏側というイメージを喚起してしまうので、そうは言わないほうがいいかもしれない。

人間の心は二つの様態で働く。区別することと区別を消すこと、二つの異なる傾向をもった動きが一つに共鳴しあうことであり、一つの動きが区別と未分という二つの異なる傾向を持った動きを示す。

「アーラヤ識からレンマ的知性である心真如が生起するやいなや、無明を本質とする生滅心も突如として生起する。」p.93

ここにある心真如(レンマ的知性)と生滅心(無明を本質とする)というのが、アーラヤ識から分岐する人間の心の二つの様態である。

第一の心の様態は心真如であり、こちらは区別を未分の状態にするよう働く。そこでは互いに区別され対立関係にある異なるものたちが、実は相即相入するひとつの事柄になる。異なりながらも同じことになる。

第二の心の様態は生滅心である。こちらは区別すること、その区別の結果を固定化する働きである。

自他の違いと分離・隔絶に起因する愛憎入り交じった悩みや苦しみや欲望は、この生滅心、区別をすること「分別や差別によって世界を認識」するところから生じる。

ここまでの『レンマ学』の用語でいえば、区別をする生滅心は「ロゴス的知性」に結びつき、区別以前の未分のままに動く心真如は「レンマ的知性」に結びつく。

分けて数えること −時間性

心真如も生滅心、分けないことと分けること、両者はあらゆる事柄がひとつでありながら無限に異なり、無限に異なりながらひとつであるという「縁起」のネットワークの二つの様相である。

ここで縁起のネットワークというひとつのざわめきから、なぜ区別することとしないこと、ふたつの様相が分かれるのだろうか?

その鍵となるのは「時間性」であると中沢氏は書いている。

時間性という言葉がぽんと出てくると難しい印象を受けるかもしれないけれど、ここで言いたいのは、数をカウントするということ、いち、に、さん、と数える、ということである。

数えるということは、言葉によってなせる技である。

数を数えるということは、いち、に、さん、という具合に区切って、そして互いに区別された「いち」と「に」を順番にならべるということである。

区切って、ならべる。

● → ● → ● → ● → ●

この基本構造は数を数えること以外でも、あらゆる言語に共通の構造である。

こうして並べるから、並べたことによって、「時間性」が生じる。

「ほんらい相即相入して全体運動をなしている法界の諸存在(諸法)が、時間の線形秩序にしたがって「並べられていく」と、突如として妄念が発生する好条件がつくられ、もろもろの煩悩が生まれるのである。」p.92

ちなみにどうして人間の心の第二の様態、つまり言葉は「区切って」「並べる」ようなことをするのかと言えば、理由はとてもシンプルで、人間の言葉がもともと喉や口に空気を通して発声するものだからである。

例えば、まず「あいうえお」と言ってみていただきたい。

それが出来たら、次は、「あ」と「い」と「う」と「え」と「お」を同時に発声してみてほしい。これはなかなか難しい。

仮になんとか口の形を作って喉を震わせて音を出したとしても、その音で、何か意味のある言葉を紡ぐことができるだろうか?

人間の身体がその口や喉、もともと呼吸や摂食のために生じたはずの器官を流用して、あれこれ言葉を喋るためには、音を区切り、音を順番に並べる必要がある。

そのために、ありあわせの器官を「ブリコラージュ」された仮設的な構築物に継ぎ足し継ぎ足しいろいろなモジュールを接合していった末に、いまの私たちの脳の、言語を可能にするシンボル化能力、記号レファレンス能力、時間化された心が出来上がったのであろう。

大乗起信論では、このように時間化された心の方は「生滅心」とよばれ、時間化される以前の心は「心真如」と呼ばれる。生滅心と心真如が、人間の心の二つの様態である。

この心の二つの様態、生滅心と心真如は互いに区別される「二つ」の事柄であると同時に、あくまでも「一つ」である。一つでありながら二つ、二つでありながら一つ。この一見矛盾するようにみえる関係を掴むためには、レンマ的な知性の「両否の論理」が必要なのであった。

二つの心の様態の関係−時間性による薫習

アーラヤ識は心の二つの側面へと開き分かれる。

アーラヤ識から分岐した心の二つの側面は、二つに分かれておりながら一つである。両者は分岐したあとも互いにひとつにつながり続ける。このつながり方を捉えるのが薫習の概念である。

「縁起の理法によって動き変化する法界には、感覚器官につながっている消滅心からの時間化された情報が送り込まれ、薫習による変換(法界構造から時間性ロゴスへ)がおこなわれる。p.93」

薫習というのはおもしろい言葉である。

心真如と生滅心、AとB、ふたつのものが、互いに相手とは異なる別々の者同士でありながら、互いに相手に影響を与え作用する、つながる、接続を開くのである。

薫習によってつながるAとBは、区別不能な状態に溶け合って一体化してしまうのではなくて、あくまでもふたつ、異なり対立する二者のままである。二者のまま区別されながら、しかしつながりひとつになる。

「心真如は生滅心の無明に触れ、それに薫習されることによって、自らの本質を変えないままに、人間の心(衆生心)として活動する能力を得る」p.92

AとBが、互いに薫習しあい、薫習されあったところで、AとBが、それぞれの「本質」は変わらない。

「生滅心はすぐさま心真如を薫習する。生滅心は時間性を本質としているから、レンマ的知性=心真如はたちまちにして時間性に薫習される。しかし心真如は、時間性の「香り」を移されても、レンマ的知性としての自性をまったく変えない。無明が表面を覆っている用に見えても、相変わらず心の内部ではレンマ的知性=法界の活動は続けられている。」p.93

文法の抽象化された構造としてSVOというのがある。

問題はV、動詞である。動詞は主語Sと目的語Oを結びつける。この時、S即O、SはOと別々に区別されるものでありながら同時に同じものなのだ、と言えるようにする特別な動詞Vが必要なのだ。薫習はそういう動詞である。

「しかし、薫習は双方向的で、法界の側からの薫習が生滅心にも加えられる。そうしてこの双方向の薫習を経たなにものかを「心」として人間は体験するのである。」p.93

まとめ

私たち人間が、その区別と差別で煩悩に苛まれるのは「生滅心」の働きのせいなのだけれども、人間の心は実は生滅心だけでなく、生滅心と心真如との「和合」によって成り立っている。ここに人間が煩悩に苛まれつつそこから脱する道がある。

人間はロゴス的知性によって、ものごとを整然と分けることができる(できてしまう)だけでなく、同時にレンマ的知性によって、ロゴスが区別するものたちを区別したまま互いに結びつけることもできる。

このレンマ的知性を、生身の身体で生きたまま動かし、意識の表層のロゴスと交通させることができるならば、それは区別と差別を「前提」とするのではない、別種の知性や共同性の形を思考し構想する出発点になる。

6 レンマ×ロゴスのハイブリッドは「脳」から始まる

私たち人間が、区別と差別で煩悩に苛まれるのは「生滅心」の働きのせいなのだけれども、人間の心は実は生滅心だけでなく、生滅心と心真如との「和合」によって成り立っている。ここに人間が煩悩に苛まれつつそこから脱する道がある。

人間はロゴス的知性によって、ものごとを整然と分けることができる(できてしまう)だけでなく、同時にレンマ的知性によって、ロゴスが区別するものたちを区別したまま互いに結びつけることもできる。(アーラヤ識とは? −中沢新一著『レンマ学』を精読する(5))

この生滅心と心真如の「和合」が起こる場、ロゴス的知性とレンマ的知性のハイブリッド化が行われる「場」が、何を隠そう人間の脳であると中沢氏は論じる。

脳 ーレンマとロゴスのハイブリッド

人間の脳は、神経細胞(ニューロン)が集まったものである。ただ集まっているのではなく、個々の神経細胞が他の神経細胞と結びついたり、結びつかなかったりすることで、複雑なネットワークを成している。

個々の神経細胞(ニューロン)は、入力と出力の仕組みをもった細胞である。他の神経細胞からの出力を自分の中に入力する・取り込むための仕組みが「樹状突起」であり、出力するための仕組みが「軸索」である。

入力部である樹状突起に刺激が加えられ(この刺激となるもののひとつが、他の多数の神経細胞の軸索の終端から発せられる「シナプス」と呼ばれる化学物質である)、その入力刺激があるレベルを超えると、神経細胞は出力部である軸索の先端からシナプスを放出する。放出されたシナプスは、他の神経細胞の樹状突起に捉えられ、その入力になる。こうして複数の、多数の神経細胞が入力と出力で接続されてネットワークを構成する。ニューラル・ネットワークである。

現在、過去、未来を「区別」するのも、脳

神経細胞が入力と出力を区別すること、入力の「後」に出力をすること。入力と出力が順番になっていること。

これこそが、人間の意識が世界を「時間」の流れのなかで感じるようになる(時間の流れとして感じざるを得ない)理由である。

言い換えると、人間が時間の流れだと思っていること、時間の流れだと感じていることは、人間の脳が「つくりだした」世界の見え方なのである。

「分別=生滅心は、時間性に基礎づけられている。諸法(存在)はもともと縁起による全体運動を行うが、そこに過去・現在・未来に向かう時間の秩序を当てはめて整序するのである。法界に線形性の秩序が入る。もろもろの分別の発生する基礎がつくられる。これは古代ギリシア人がロゴスとよんだ知性作用そのものである。大乗仏教に説かれる分別、煩悩、無明はいずれもロゴス的知性の働きと深く結びついている。」(『レンマ学』p.94)時間は、つまり過去と現在と未来の区別であり、この区別はそのように区別し、順番に並べること(線形に並べること)から生まれる。

なぜ区別が存在するのか?

その答えは「区別をするから」である。

そしてこの区別して、順番に並べるということは、数を数えることの根底で働くプロセスでもあり、人間の言語の根底で働くプロセスでもある。

言語も「区別」から始まる

言葉は分けて、数えて、並べる。

例えば、次に10個の互いに区別できる音を順番に並べてみよう。

「わたしはパンをたべる」左から順番に音を思い出してもらえれば、何が書いてあるのか「分かる」方が多いと思う。

ところが、この10個の音を別々に録音して、同時に重ねて再生しても「わたしはパンをたべる」とは聞こえないのである。区別すること、そして並べること、並べる順番が、他の人にも「分かる」言葉、他の人がその意味を「分ける」ことができる言葉を可能にするのである。

ちなみに日本語だと「数える」はあまり効いてこないが、単数か複数か、加算か不可算かが、意味の分節に効いてくる言葉もいろいろある。

人間の言語もまた、脳を中心とした神経のネットワークに寄って存在している。私たちが聞いたり、饒舌ったり、読んだり、書いたりするためには、脳の神経のネットワーク、神経細胞(ニューロン)のネットワーク(ニューラル・ネットワーク)が不可欠である。区別して、数えて、並べる。このワンセットのプロセスは、神経細胞のネットワークの動的構造が動くことによって作動する。

華厳の哲学における分別=「生滅心」の概念は、この私たちの脳(ニューラル・ネットワーク)で作用している、区別し、順番に並べるプロセスを捉えたものなのである。

生滅心は「分別」をする、意識を区切りだす。

「分別=生滅心は、縁起の全体運動を行う法界を一瞬にして、主観とその対象に分裂した世界を生み出す。その分裂した世界において、我執やさまざまな執着煩悩が発生する。しかしそのときでも、心のなかでは法界縁起であるレンマ的知性が活動し続けている」(中沢新一『レンマ学』p.94)私たちが、自分の世界を、主観(例:見ていると意識し感じている私)と、その対象(例:見えているモノ)という二つのことの結びつき、接触、出会い、交差のようなこととして経験するのは、世界が最初からそのように二つに分かれているから、ではない。

ことの順序は逆で、世界には、もともとなにかと何かを区切る「線」や「面」、さらに高次元の境界は、引かれていない。区別以前には「ひとつ」であり、しかしその「ひとつ」は、静謐で止まった氷ついたものではなく、そこに「分裂」の兆しを含む。このダイナミックな「ひとつ」のことを、中沢氏は華厳哲学の用語で「縁起の全体運動を行う法界」と呼ぶのである。

その縁起の全体運動を行う法界を、主観と対象のようなものに分けるのが、「分別=生滅心」の働きである。

主観 ←<区別・分裂>→ 対象気をつけたいのは、分別=生滅心は「意識」に属する機能ではない、ということだ。意識が分別するのではない。意識が生滅を作り出すのではない。

分別=生滅心は、意識より手間で、意識のさらに前段で、動いている。意識もまた、分別=生滅心の働きの結果として生じるものなのである。

私たちは通常、意識という籠のなかに生きており、ちょうど水のなかの魚のように、その水の存在、籠の存在を「最初からあるもの」だと思って生きている。意識は気がついたときから意識とその対象に分裂した世界のなかにおり、意識自身が「生まれてくるところ(意識とその対象とに区別されるところ)」を「意識する」ことはない。

私たちが「意識する」ことができるのは、すでに意識とその対象が区別された後の世界であり、わたしとあなたが区別された後の世界であり、至るところに区別の線が引かれ、対立関係が緊張を張り詰めている世界である。

そして「その分裂した世界において、我執やさまざまな執着煩悩が発生する」のである。

主観とその対象とに分裂し諸々の対象たちが区別された世界は、整然とした秩序、コスモス、ピラミッドのような堅固な構築物、安定した、安心感のある重厚なものである。それは自分たちの部族の集落を環壕(環濠)と城壁と内と外をはっきりと区別できるゲート(門)で囲われた安心と安全の空間を作り出す。それは整然とした秩序ある人工空間のようなもの、つまり日常性を生きる私たちにとって素朴に「良いこと」と思われるかもしれない。が、しかし、この「区別され」「分裂した」世界こそが「我執やさまざまな執着煩悩が発生する」場所でもある(p.94)。

「外」と区別される「内」は極楽のようなものであるかというと、必ずしもそうではなく、「我執」「執着」「煩悩」がうごめいている。執着というのは、素朴に実在すると思われるものごとのうちのいずれかにこだわることである。何かが減ったり、失われたり、傷ついたりすることを恐れ、減少や喪失の原因になりそうな外部要因を恐れ、憎悪し、排斥しようとする。

自分たちとその外を区別する環濠や城壁や門が壊れてしまい「外」がなだれ込んでくることに恐怖を覚える。「敵」が攻めてくる、「病」が入り込む、なにより誰もが決して逃れ得ない「死」が訪れる。あるいは逆に「外」のものを自分のものにしたい、「内」に取り込みたいと熱望しながらそれが叶えられないがために苦しんだりする。

外と区切られた「内」は、絶えず「外」に怯え続けながら、同時にまた「外」を切望せざるをえないという、なんとも苦しい状況にある。

分別=生滅心が生み出す区別は「主客の分離、愛と不愛の発生、愛的対象への執着と不愛的対象への忌諱など」を引き起こし、それによって私たちは苦悶する(p.95)。流転し変容して止まないことがあらゆる事物の存在の本来であるのに、その流転に逆らって、他から区別されたあるものの束の間の姿を永続させようと苦心し、そしてその苦心が決して報われないことに絶望する。

執着は、そういうことはものごとの区別と対立を絶対的にそう決まったものだと信じて疑わないことから始まる。この執着を捨てるのは簡単なことではない。なぜなら、私たち人類の言葉による意識、理路整然と言葉でものごとを考える頭は、この区別する仕組みそのものであって、簡単に動きを止めたり取りはずしたりものではない。

「分別=生滅心は、時間性に基礎づけられている。諸法(存在)はもともと縁起による全体運動を行うが、そこに過去・現在・未来に向かう時間の秩序を当てはめて整序するのである。」(『レンマ学』p.94)あらゆる事物は「縁起のネットワーク」でつながっているのだけれども、それをあえて、Aと非A、AとB、非AとB、主体と客体、主語と対象物などに「区別」して、数を数えて、並べることから、私たちの言葉が始まる。

区別することは、数えること、並べることでもある。Aと非Aが区別されるということは、Aと非Aが相容れないもの相反するものとして対立関係に置かれるということである。論理が生まれるところ、論理が萌芽するところで生じている出来事を、言葉というすでに出来上がった論理の体系に射影することによって、我々の意識によって思考できるものに変換しようとしている。

論理というのは、昨今では「論理的思考力」が大切だなどとも言われ、日常でもしばしば眼にし耳にする言葉である。

論理とは、ごく煎じ詰めて言うと、何かと、その何かとは別の何かを区別し(仮にAとBの区別としよう)、そのAとBの間の作用関係、影響関係を記述するということである。

例えば、「わたし」と「りんご」が区別されており、その間に「わたしーはーりんごーを食べる」という関係を考える。

ここから少しひねって、「わたし」は「りんご」を「食べる」が、「彼」は「みかん」を「食べる」。そして「わたし」は「みかん」を「食べない」が、「彼」は「りんご」も「たべる」、などと関係の組み方のバリエーションを増やしていくと、いわゆるANDとかORとかNOTとか、ブール代数のような論理になっていく。

それにしても、そういう論理の根にあるのは、「わたし」が「りんご」と区別されるということ、行為の主体とその対象を区別すること、AとBを区別すること、その「区別する」という動き・ダイナミズムである。

それは人間の言語の基本的なかたちであり、この言語の構造でもって思考する知性が「ロゴス」と呼ばれたのである。私たち人間において分別する生滅心が作用するのは、その脳、特に言語のような互いに他から区別されたシンボルたちを順番に並べていく処理においてである。この処理を中沢氏は「ロゴス的知性」と呼ぶのである。

これは前回のnoteで解読した「アーラヤ識」のお話とも関わるところである。

「レンマ的知性が脳の中枢神経系に流れ込むやいなや、そこにアーラヤ識の形成が起こり、レンマ的知性(性格にはアーラヤ識化されたレンマ的知性)とロゴス的知性へのたえまない分岐が発生するようになる。」(p.96)ロゴスはレンマに支えられる

『レンマ学』は、まさにそういう区別〜ロゴスが生まれる一番の「底」で生じていることを、われわれの意識でも理解できるような言葉に変換・翻訳しようという試みである。

『レンマ学』は、このロゴス=分別=生滅心「以前」に動いているロゴスとは別の知性のあり方を捉えようとする。それが「レンマ」の知性である。

「…我執やさまざまな執着煩悩が発生する。しかしそのときでも、心のなかでは法界縁起であるレンマ的知性が活動し続けている」(中沢新一『レンマ学』p.94)固着した区別と対立に苛まれる執着煩悩においても、なおその直下で、区別分別「以前」の法界縁起は活動し続けている。

そしてこの法界縁起の活動それ自体を、ひとつの「知性」(レンマ的知性)であると考えるのが『レンマ学』のおもしろいところである。

レンマの知性は、人間とは無縁な、人間が決して手にすることのできない領域の話ではない。むしろ、レンマの知性こそが、ロゴスの知性=生滅心=分別の作用をもたらす「言語」を支え、可能にしている。

人間は、ロゴスの中から意識し考え始めてしまうために、ロゴスの前を(ロゴスの言葉で)意識し考えることが苦手である。

けれども人間において、人間の脳において、そもそもロゴス的な分別を可能にしているのは「レンマ」の働きなのである。

『レンマ学』は人類にとって可能な「知性」とは何かを問う試みであるが、ここで示されるひとつの答えは、人類の知性というものがレンマとロゴスのハイブリッドシステムだということである。レンマとロゴスのハイブリッドシステムは「異なるが、同じ」という関係を可能にする。「異なるが、同じ」は、分離しながら結合し、二つに分けながら一つにする。

レンマがロゴスに変換される。その変換の瞬間を意識する

人が生きながら、意識を保ちながら、言葉で考え続けながら、その上でできることといえば、ロゴスを「レンマ」の知性につなぐことである。

つまり、区別を出来合いの完成済のものとするのではなくて、多様な方向へと展開する可能性をもった区別”しつつある“動きとして保ち続けることである。

これが華厳の「哲学」の最重要課題、ロゴスとレンマの関係を考えることである。

たとえば「わたし」が「りんご」を「食べる」とロゴスの論理は言うが、では、「わたしに食べられたりんご」は、引き続き「りんご」なのだろうか?

「わたし」の一部に「なった」という点で、すでにそれは「りんご」ではなく「わたし」なのだろうか。しかしそうなると「わたし」がその一部でも「りんご」から「なる」とすれば、「わたし」の正体は実は部分的に「りんご」なのではないか?

そもそも「りんご」だって、無から忽然と出現したものではなく、木に実ったものである。りんごは「土」であり「水」であり、「肥料」であり、わずかに「農薬」でもあったりする。そして「土」だって、かつては他の樹木の葉っぱだったり、虫たちの亡骸であったりするわけだし、「水」といっても「雨」であり、「雲」であり、さらに「海水」であり、海水になる前は、どこかの山から湧き出したものであり、しかしその湧き水だって、もともとはその山にふった雨であり、その雨は雲で…という具合である。

世界は、私たちの言語によって、りんごや肥料はわたしなどなど、あれやこれやのモノに区別され、そのモノたちの間の作用関係として記述できる。

ここで言語は、同時に「わたし」と「りんご」がハイブリッドになるところ、「わたしがりんごで、りんごがわたし」という関係を記述することもできる。言葉は、「異なりながら、同じ」「同じだけれども、異なる」と言うこともできるのである。

レンマとロゴスの意味論

そしてこの「異なるが、同じ」の「異なる」の方を区切りだすのがロゴス的知性であり、「同じ」をつなげるのがレンマ的知性なのである。言葉がそうであるような「意味する」ということは、何らかのシンボルすなわち脳に記憶されたイメージや印象を、それとは区別される他の別のイメージや印象と「同じと置く」作用から始まる。あるシンボルをそれと区別される別のシンボルに置き換える。Aを非Aに置き換えることが「意味する」ということである。

言語もまたレンマとロゴスがハイブリッドになって、同時に動いているところで、その意味作用を動かしているのである。

※

主観とその対象に区切られた世界、内と外に区切られた世界、至るところに区別と差別の線が張り巡らされた世界を、永遠不変の「所与(最初から決まっていて、変更不可能なもの)」だとは考えない。

区別は、あくまでも分別=生滅心の働きが生み出したものであり、イリュージョンのようなものである。区別以前に、分別=生滅心の作用以前に、もともと「ひとつ」にうごめいている実体があると考える。

この分別。

この分別を行っているのは、他でもない「人間の脳」なのである。

ポイントは「人間の」脳だというところである。

人間以外の動物、例えばタコなどにも脳のような神経の集まりはある。けれども人間の脳の構造を織りなしているニューラル・ネットワークと、人間以外の動物の脳を織りなすニューラル・ネットワークの構造は、同じではない。違いがある。

そしてこの違いこそが、人間が「言語を用いる」一方、他の動物が人間のような言語は用いない、という違いを生んでいる。人間の言語は(言語の意味作用を支えているシンボル化能力は)人間の脳に特有な神経系の集まり方・つながり方の産物なのである。

人間の言語を生み出す人間の脳。その神経のつながり方が、ロゴス的知性とレンマ的知性のハイブリッド・システムとして観察できるような形になっているというわけである。

7 「生命」と「言語」をレンマ学的に理解する

107ページから、第五章「現代に甦るレンマ学」を読んでみよう。

レンマ学は、仏教の華厳の思想を考え方のモデルとして、人間の存在をロゴス的知性とレンマ的知性がハイブリッドになったシステムの運動として記述してみようという試みである。

私たちが日常いろいろと考えたり感じたりしているときの意識は「ロゴス的知性」の働きが前面に際立っている。ロゴス的知性は事物を区別して並べる働きをする。私たちは世界を互いに区別された様々な事物が集まり並んだものとして見る。りんごとみかんが別のものなのは当たり前だと思っているし、ネコとイヌが別のものであることは疑う余地もない。

一方で、人間の意識の深層には、もうひとつ別の知性が働いている。それが「レンマ的知性」である。

「レンマ的知性はあらゆる事物が相即相入しあっている縁起の原理によって活動している」(中沢新一『レンマ学』p.108)

あらゆる事物が相即相入している、縁起のネットワークでつながっている。

この相即相入や縁起という用語は仏教の華厳哲学から借りたものであるが、それによって言わんとすることは、ロゴス的知性にとって互いに区別されているもの同士が、じつはつながっており、一方の存在に他方の存在が入り込み、一方が変化すると他方も変化するような関係にある、ということである。

分けて並べるロゴスの作用と、ひとつに結びつけて混ぜ合わせるレンマの作用。

分けることと、混ぜること。

この真逆のことをしているように見える二つの運動が、重なり合って、ハイブリッドになることで、驚異的な現象が生じる。それは生命であり、言語である。

区別しながら同じにすること。

異なりの中に「同じさ」を発見し、「同じさ」の中に差異を見出す。

違うのに同じ、同じなのに違う。

生命も言語も、そのもっとも基本的なメカニズムはこれである。

ロゴスとレンマのハイブリッドから生まれる「生命」

生命は「自己を外界から差別する膜を持ち、RANやDNAのおこなう情報転写を通じて、自己を複製」する(p.115)。生命はもともと内部と外部に分かれていないところに「膜」を形成しつづける動きである。「膜」と膜に包まれた「内部」は繰り返し同じようなパターンで形成され、内部は概ね同一性を保つ方向で外部から区切り出され続ける。

ここで自己=内部は「差別」し、分別し、区別する動きを通じて、自己ではないもの(他者)ではないもの=内部ではないもの(外部)ではないもの、として区切りだされてくるまとまりである。

区別する動きが動き続ける一方、外部は常に内部に流入し、内部は常に外部へと流出している。生命は「栄養物質を取り入れ、廃物は膜の外に捨て」ることで内部の同一性を再生産し続けている。

内部と外部を画する動きが止まってしまうと、直ちに内部と外部の区別は崩壊し、やがてひとつに溶け合ってしまう。これが個体としての死である。

生命にあっては、内部と外部が区別されていることが、同時に内部と外部がつながっていることでもある。

区別されつつ、一体である。

異なりつつ、同じである。

二でありながら、一である。

区別するは動きのパターンこそが「ロゴス的」な知性であり、同じにする動きのパターンこそが「レンマ的」な知性である。

生命ではこの二つの動き、知性がそれぞれ別の方向に向いながらも一体となって動いている。生命はロゴスとレンマのハイブリッドシステムである。

※

ロゴス的知性とレンマ的知性の「ハイブリッド」と書いたけれども、これはロゴスとレンマが元々別々に互いに無関係に存在して、それが後からくっついた、ということではない。中沢氏は「ロゴス的知性そのものが、レンマ的知性の変異体にほかならない」と書く(『レンマ学』p.109)。

ロゴスとレンマのハイブリッドから生まれる「言語」

人間の言語もまた、ロゴス的知性とレンマ的知性のハイブリッドで形成され、維持され、進化すると考えられる。

言語は音声でも文字でも、何らかの互いに区別される複数の「シンボル」を並べること、そしてシンボルの並べ方を変化させることで(あるシンボル列の配列パターンのなかで、ひとつのシンボルが占めうる特定の位置について、その位置に実際に置かれるシンボルを次々と交換していくことで)意味するという作用を引き起こす。

このうちシンボル同士を互いに異なるものとして区別するのがロゴス的な知性である。ロゴス的知性は区別、差別、分別を行う。

「ロゴス軸では事象にたいして差別(分別)をほどこす分類が行われる。事象の持っている多量の情報に捨象をほどこして、似ているところを持った要素をひとまとめにして、同じカテゴリーに収める。こうして分類された集合にはさらに二次的分類がほどこされ、下位のクラスターがつくられる。何段階もの分類をへて、感覚のカオスに分別が施される。そうやって語彙が作られる。この語彙の集合から選択された要素が、次には句構造(統辞構造)にしたがって、線形に配列されて、発話されるのを待つのである。」(『レンマ学』p.117)

ここには非常に重要なことが書かれている。

言語では、差別、分別、区別する作用が絶えず働いている。これはロゴス的知性の働きである。

更に言語では、互いに区別されたものたちの間に「似ている」ところを見つける作用も働いている。この作用は互いに区別されるものの間に「同じさ」を見つけるということでレンマ的な知性の作用のように見えるかもしれないが、中沢氏はこれを「捨象」というロゴス的知性の働きであるとする。

捨象は互いに区別されたものを区別したまま互いに無関係のままにする。捨象は互いに区別されたものたちの間に縁起的なつながり(異なりながら同じ)を開くことはない。

捨象することは、まったく「無縁」な異なったものたちから、共通する特徴を拾っていき、共通しない特徴を捨てていく。

こうした捨象の結果として、互いに他特別される「カテゴリー」が形成される。

区別、捨象、カテゴライズ、クラスタ化、線形配列、音声による発話(シンボルの具体化)。

これらはいずれも「区別して、並べる」ロゴス的知性の働きによって行われることである。

そうしてロゴス的知性を多重に働かせた極みにところで、満を持してレンマ的知性が働き始める。

「人類の言語にあっては、そのロゴス軸に交わるようにしてレンマ的知性の軸が嵌入している。カテゴリーに分別・分類された語彙と語彙の間に、縁起的連結を生み出す「喩(アナロジー)」の力が働くのである」(『レンマ学』p.118)

レンマ的知性は「カテゴリーに分別・分類された語彙と語彙の間に、縁起的連結を生み出す」のである。そのレンマ的知性が働く様子は、私たちの言葉によくある「喩」、比喩、たとえ、にみることができる。

「あのホタルは、わたしのタマシイだ」

例えばこのようなことを言ったとして、この場合、「ホタル」と「わたしのたましい」が別々の異なったものでありながら、同時にひとつにつながった同じものとして置かれている。

このように異なったまま、それでいて「同じ」であることが、語彙と語彙を縦横無尽に結びつけていく。

そしてそのことが一つ一つの語彙の「意味」の幅を広げ、変化させ続けるのである。

「言語が世界を分別・分類しようとするときには、強くロゴス軸が働き出すが、「ゆらぎ」をもたらす喩の作用がただちに嵌入してきて、言語表現には人類特有のふくらみがもたらされる。」『レンマ学』p.118

異なるものを異なりながらひとつにつなぎ交換可能にするレンマ的知性、つまり異なったものの「同じさ」に気づくレンマ的知性の「喩の作用」によって、あるひとつの語彙は、複数の意味をもってふくらんだり(多義的)、時に真逆の意味を負ったり(両義的)する。そうしてある語彙、あるシンボルの「意味」は多様に変化しつづける。

なによりもこの喩の意味を揺るがす作用こそが、詩的な言語を動かすのである。

まとめ

区別することと一つにすること、異なりながら同じになること。

生命と言語に見られるこのプロセスはロゴス的知性の働きだけでは動かないし、レンマ的知性の働きだけでも動かない。

ロゴスとレンマ、二つの知性がハイブリッドに重なり合う(中沢氏は「直交」と書くがこれについては別途また詳しく)ことで、はじめて生命や言語のシステムが出来上がり、動き始め、動き続け、進化し続けるのである。

※

以上の話について『レンマ学』の第五章では、華厳哲学の諸概念を豊富に組み合わせて論じらている。

四種法界(事法界、理法界、理事無礙法界、事事無礙法界)に、六相円融にと、華厳哲学の概念が生命論、言語論と重畳していく。

ここは井筒俊彦氏の『意識の形而上学』ともつながるところなので、さらに詳しく読みたいところである。

8 無意識-言語-脳をつなぐ「アーラヤ織」

中沢新一氏の著書『レンマ学』、今回は第七章「対称性無意識」を読んでみる。

これまでのところで「生命」や「言語」が、レンマ学の概念の組み合わせを通して捉え直されてきた。そして第六章、第七章、第八章では「無意識」の概念がレンマ学の概念たちのペアからなる構造に写像され、新たにレンマ学的な対象として浮かび上がることになる。

無意識という概念の発見、あるいはフロイトによるその深化は、「近代」から「現代」への切り替えポイントであるとも言える。

無意識の発見が、近代が神聖視したあらゆる価値と意味の源泉としての「人間」あるいはその「理性」というもののイメージをガラリと変えてしまった。

合理的に理路整然と分別をつけることができるはずだった理性的人間というものが、実は情動や、自分でも意識できない過去の何かであったりとか、種族的、動物的、生命システム的に与えられ受け継がされた何かによって、ほとんど何にも自覚できないままに突き動かされているとすれば・・・。

そういう無意識ということとの折り合いをどうつけるかが20世紀の人類の大きな課題であった。

なんとも謎めいた「無意識」の概念を、他のもう少し整然と並べられた概念たちの体系に置き換えていく試みの最前線となったのが「言語」と「脳」の分野である。

そして『レンマ学』は、まさにこの「脳」と「言語」による知性の出来上がり方と、その脳と言語の知性の外部に広がる別種の、より根源的な知性との関係を論じようというものなのである。

アーラヤ織と無意識

この後者、より根源的な知性の方を、中沢新一氏は「純粋レンマ的知性」とよぶ。

純粋レンマ的知性とは、「法界としての心」とも言い換えられる「縁起の論理」で全てが全てと繋がりながら動きつける「複雑で巨大な活動体」である。

「心=法界はその全領域にわたって縁起の理法にしたがって活動している。あらゆる事物が相依相関しあいながら、たえまなく変化し運動を行っている。華厳学ではその様子を、振動する楼閣群として描き出している。」(pp.159-160)

この純粋レンマ的知性の活動の一部分に、区別する作用と、区別されたものを並べる作用が動き出す時(「時間性の侵入」p.157)、純粋レンマ的知性の一部分として「アーラヤ織」が動き出す。

純粋レンマ的知性の一部でありながら、区別し並べる作用の連鎖よっていわば動的に構造化されている「アーラヤ織」は「レンマ的知性とロゴス的知性の混合体」(p.157)である。

このアーラヤ織の一部分として「言語」が生まれる。

言語は、区別し並べるというロゴスの側面と、区別されたものを「同じ(異なりながらも、同じ。違うけれど、同じ。別々だけれど、同じ)」と置く比喩のようなレンマの側面を併せ持つ。

こうしたロゴスとレンマのハイブリッドとしての「言語」の動的な構造から、私たちの「意識」が生じる。

意識は、私たちの脳と身体が言語として体系化されたシンボル群に通過される、貫かれる経験であり、そのシンボル群の並び方、順序のことを、私たちは「意味」として経験する。

※

中沢氏はここで、このアーラヤ織こそが、「(フロイトの)精神分析学のいわゆる「無意識」に対応している」とする(p.158)。

フロイトは、夢や精神病にあらわれる無意識の活動の特徴を、圧縮と置き換えのうちに見出している。p.158

圧縮と置き換え

圧縮と置き換え。

この二つの言葉で呼ばれる事柄は、極めて重要である。

圧縮と置き換えは、他とは区別されるあるシンボルが、他のあるシンボルの代わりをする、ということである。

例えば、何気ない誰かの視線が「悪意」という意味へ置き換えられたり、他とは異なる特徴的な形状をしたものが「男性性と女性性の対立」といった意味へと置き換えられたり、あるいは太陽と月の差異が生死の対立という意味へと置き換えられたりする。

これはまさに、区別され、互いに異なった別々のものとされたものたち(とその対立関係)を、異なりながらも「一つ」の「同じ」もの(とその対立関係)として置く=結びつける、という作用によって引き起こされる。

異なりながらも、同じ。区別しながら、同じとする。

異なり。区別の方がロゴスの働きであ流。

同じにする。こちらの方がレンマの働きである。

この二つの働きが別々に、しかし同時に一緒に動いている。これが「無意識」の動き方であり、アーラヤ織の動き方である。

ここでジャック・ラカンが「無意識は言語のように構造化されている」と言ったものを、レンマ学風の用語で次のように「言い換える」ことができると中沢氏は論じる。

「心理学があきらかにしてきた無意識は理事無碍法界の様態によって活動する純粋レンマ的知性としての法界である。」(p.161)

「縁起の論理」で全てが全てと繋がりながら動きつける「複雑で巨大な活動体」としての「法界」=「純粋レンマ的知性」は、四つの「様態」をとるという。

即ち、事法界、理法界、理事無碍法界、事事無碍法界の四様態である。

このうち、私たち人類のアーラヤ織=無意識というのは純粋レンマ的知性が「理事無碍法界の様態によって活動する」姿なのだということになる。

これについて中沢氏は次のようにも書く。

「心理学的無意識は、レンマ的無意識をマトリックス(母体)として生成されるその変異体に他ならない」(p.164)

人間の神経系や脳に根ざした「無意識」は、レンマ的な無意識に対して比べると、その小さな変異した部分ということになる。

このことを中沢氏は次のようにも書いている。

「レンマ的無意識は脳と中枢神経系にはほんらい関わりを持たない実体なのである。それ(レンマ的無意識)がニューロン系に入り込む時、レンマ的知性のロゴス的知性への変形が起こってしまう」(p.166)

ここで中沢氏は重要なことを書いている。

即ち、言語がロゴスとレンマの「ハイブリッド」でできているが故に、人間が「純粋な形で」ロゴスだけで思考することは「不可能」だということである(p.158)。

「意識が立ち起こるや直ちに、そこにはレンマ的知性の変異した無意識が生起して、ロゴス的知性に影響を及ぼす。」(p.158)

意識と無意識はどちらも別々の運動法則を持った動的構造だと言えるかもしれないが、この二者を無関係な無縁のものとして分割することはできない。

人間は、レンマによってロゴスの独走を挫かれることが決まっている。

その人間に対して、今日のAI(人工知能)はロゴス的知性が独走する道を拓いている。そのロゴスの独走が、人間がそこから逃れようのないレンマとの「連絡を失う」ことにならないかと中沢氏は危惧を表明する(p.159)。

ロゴスとセットで動いているレンマ的な知性によって、足の先から頭のてっぺんまで貫かれておきながら、そのことをすっかり忘れたような顔をして生きるようとするとき、人間は自分自身の「うち」にある無意識、あるいはなんと言葉にして良いかわからない情動の激流といったものを、理路整然とした自己に対する脅威としてしか受け付けられなくなる。実際には、理路整然とした意識の方こそが、その「脅威」の変異体であるにもかかわらず。

※

純粋レンマ的知性の縁起の運動体を、シンボルの体系で記述しようと試みる

現代の科学では、この「法界=純粋レンマ的知性」の動態を記述する方法がまだ開発されていない。中沢氏が挙げる量子論や、あるいは生命をめぐる思想などが、この純粋レンマ的知性のようなものの存在を記述しようと試み始めているところであるが、これぞという方法は未だ開発されていない。

「法界=純粋レンマ的知性」では、あらゆる事物が他の全ての事物と「相互に関係しあい相互に嵌入しあ」っている。そうした関係の中で、全ての事物が他の事物からの影響で変化し、その変化が他の全ての事物に多様な変化をもたらし、その変化がさらに他の全ての事物に変化を…、という具合に動きが続いている。その動きは「機械状のクールな運動」であって、その運動のパターンが、事法界、理法界、理事無碍法界、事事無碍法界の四様態を顕在化させる。

※

生命、脳、言語。

要するに「人間」は、今日でも依然として「謎」なのだ。

その「謎」を24時間365日引き受け続けることができるとは、なんと恵まれたことなのだろう。

9 ユングの「変容」ー言語的無意識(アーラヤ織)のさらに先へ

中沢新一氏の『レンマ学』第八章は「ユング的無意識」である。

無意識と言えばフロイトとユングである。

中沢氏はフロイトの無意識とユングの無意識を、「レンマ学」の言葉で次のように言い換える。

「フロイトの無意識もユングの無意識も、同一のレンマ的知性の働きに根ざしているものであるが、それが混合態で現れるか(フロイトの場合)、純粋態であらわれるか(ユングの場合)の違いがある。」『レンマ学』p.182

フロイトの無意識は「レンマ的知性」の混合態であるという。何と混合しているかというと「ロゴス的知性」と混合しているのである。

レンマ学では、ロゴス的知性とレンマ的知性がハイブリッドになったものを「アーラヤ織」と呼ぶ。したがって、フロイト的な無意識とは、レンマ学の用語で言えば「アーラヤ織」であるということになる。

「フロイトは言語の深層構造と共通の根を持つ「アーラヤ織」の活動のうちに、彼のエス(無意識)を発見した」(p.182)

ロゴス的知性とレンマ的知性のハイブリッドであるアーラヤ織は、私たち人類の脳-中枢神経系(ニューラルネットワーク)において発生する。

ニューラルネットワークは信号の有無の区別を産出し、信号の有無の状態を順番に並べて生み出してく。これを中沢氏は「時間性」と呼ぶ。

脳のニューラルネットワークは、区別され並べられた信号をいくつも、多数、大量に、接続し重ね合わせる。その重ね合わせの経路はいくつもあり、中にはループを形成するルートもある。そこに人間の言語が宿る。

言語は、互いに他とは異なるものとして区別されたシンボルを順番に並べていく形をしている。

と、同時に、言語は、ある語を次々と他の別の語に置き換え、変換し、重ね合わせていくこともできる。

これを中沢氏は「喩」の働きと呼ぶ。

フロイトが無意識と呼んだものは、まさにそういう区別しながら重ね合わせる作用の動作パターンである。

シンボルとシンボルの置き換えパターン、ある象徴から他の象徴への変換、象徴「の」変容のパターンを、夢や妄想の中に観察しようということになる。

ユングの無意識はレンマ学的"アーラヤ織"ではない

一方、ユングの無意識の方はレンマ学の意味におけるアーラヤ織ではない。

ユングの無意識は「脳や中枢神経系によらない」「超大脳的な」事柄である。

脳は言語アーラヤ織であるのだから、脳によらないユングの無意識は、言語の外であり、アーラヤ織の作動メカニズムの外部である。

ここで中沢氏は、ユングが「共時性」と「元型」という言葉で考えようとしたことをレンマの用語で紐解いていく。ここにユングの曼荼羅の話から、量子論の「パウリの排他原理」で知られるヴォルフガング・パウリとユングとのコラボレーションの話までがつながるという、たいへんな密度の数ページである。

心理学のユングと物理学のパウリがどう関係するのかと思われるかもしれないが、パウリが取り組んだ量子の世界は「時間、空間、因果性という古典的世界観」ではイメージすることも記述することもできない動的な連続体の動き方の癖のようなもの(ランダムではなく確率的な)を捉えようという試みである。

この時間、空間、因果性を超えた領域というのは、まさにレンマ学でいう「法界」の多様な動きであり、そこでパターンを描き出す「純粋レンマ的知性」そのものである。

※

レンマ学の言葉で言えば、ユングの思考が向けられたのは、純粋レンマ的知性の働きが、人間に、人間の脳に、人間の無意識-意識の構造に対して投げかけ写し出す影のうごめきであり、かつこれを言葉によって記述する可能性であったとも言えよう。

私たち人間は、人間の神経系は、人間の脳は、人間の言語は、純粋レンマ的知性を「そのまま」知覚したり認識したりすることはできない。純粋レンマ的知性は「表象不能」である。

しかしそれは人間とは全く無縁ということではなくて、表象することはできなくても、その影を追いかけることはできる。

というか、人間の存在そのものが、その生命体としての一番底から、言語的理性のてっぺんまで全てレンマ的知性の運動から生じた無数のパターンと、それらのパターンどうしの結合等置パターンとしての構造体なのである。

「脳には表象不能な高次元的な運動をイメージとして感知する能力が備わっているらしく、夢の中や統合失調症の症状を通して、ある一定のパターンとして捉えられることがあり、それを心理学者は無意識の示すパターンとして理解しようとしている。対称性を本性とするレンマ的知性は、この時しばしばマンダラの構造をとる。特に大乗仏教ではその時浮上してくる非ロゴス的な知性の働きを「法界」とよんで、全方角に向かって拡がっていく高次元多様体として表してきた。それがマンダラである。」(p.193-194)

ユングの思想、大乗仏教、華厳の思想、そして「レンマ学」の結びつきを中沢氏はこのように記す。

集合的無意識はレンマ的知性

ユングが捉えようとした「集合的無意識」は、表象不能な高次元的な運動としてのレンマ的知性であり、それはパターンを生み出し続けること、パターンのパターンを変容させ続けることを運動の基本的な原理としている。

その運動は、マンダラのように人間に知覚できるイメージへと「変容」する。この変容の「象徴」こそが、夢や神話や妄想に登場するさまざまなイメージなのである。

変容「の」象徴。第一に動いているのは世界そのもの宇宙そのもの生命体そのものとも言える「純粋レンマ的知性」であり、それが人間という生命体に流れ込んで動き回る「レンマ的知性」であり、それが脳のニューラルネットワークに入り込んだ時に、マンダラの様なものへと変容する。

レンマ的知性が、ロゴス的知性のハイブリッドとしてのアーラヤ織へと流れ込んで「変容」し、象徴が生まれる。

ユングが捉えようとしたのは、この「変容」「の」「象徴」なのである。

象徴「が」主語となって「変容していく」ことを考えるのではなくて、「変容すること」が強いて言えば主語の様にそれ自体として動き続けており(正確には主語と述語の区別以前の運動なのだけれど)、その痕跡としての象徴が、人間の頭の中に残る。

その残り物に、身近な祖先たちから伝承された「言葉」が重なり張り付いていく。

問題は何より、その重なり方、張り付き方であり、その多様な可能性と、統計的なパターンと、変容の可能性なのである。

10 「相即相入」で、ことばの不思議を解明する

中沢新一氏の『レンマ学』、276ページからの第十一章「レンマ派言語学」を読む。

言語、ことば

個人的に、この第十一章は『レンマ学』の中でも一番盛り上がるところである。

何がおもしろいかと言えば、言語ということ、それも「言葉が意味する」ということを、ソシュールからチョムスキーまでの一見相反することを主張しているかのように見える理論を華厳的に相即相入させて、レンマ学の”論理”で統一してしまうところである。

※

言葉はことば、「こと」の「は」であるという。「は」というのは「葉っぱ」の「は」や「端っこ」の「は」と同じで、何かメインの出来事から周辺に派生する細々した多数のものというイメージである。ことばは「こと」の「は」である。では「ことば」を”その”「は」として生じる「こと」とはどういうコトか?

コトは、「もの」と「こと」の対立関係の片一方である。

「もの」というのは人間とは関わりなくそれ自体として存在して、その圧倒的な存在感で向こうから人間の方に迫ってくる何かである。モノノケのようなものから、「大物主神」まで、それ自体の存在感で、人間に対して「他なるもの」として押し寄せてくる。

一方「こと」は、出来事、事件、というように、人間が「意味がある」と感じ、気づき、意識する作用・動きである。「こと」は「ことわり(理)」に通じ「わる=割る」即ち分解する、分ける作用・動きである。ことは分別することであり、分節することであり、意味分節作用である(かの「一言主神」が人の言葉を喋る神だというのは興味深い)。「こと」は「レンマ学」でいえば、言語というロゴス的知性とレンマ的知性がハイブリッドになったプロセスのうち、表面に顕在化しやすいロゴスの分別作用の方を捉えて呼んだことになろう。

この「もの」と「こと」は、互いに無関係ではない。

ことを通じてものが姿を現し、ものとの遭遇がことを引き起こす。

「もの」と「こと」、その区別と対立しつつペアになるという関係は、意識が励起される動きが、自らの動きを「意識されるもの」と「意識するもの」の二つの面が一体になることととして自覚するところから生じる。

「もの」と「こと」は別々に区別されるけれども、二つでありながら一つであり相即相入している、と考えることが「レンマ学」的なアプローチということになるだろう。

言語はロゴス的知性とレンマ的知性のハイブリッド・システム

レンマ学では、人間の「脳/心」の神経のネットワークの繋がり方の癖から、「レンマ的知性とロゴス的知性の合成体」としての「アーラヤ織」が発生すると考える。

そして「言語」を、その「アーラヤ織に内蔵されている生得的能力」であると考える。

アーラヤ織がロゴス的知性とレンマ的知性のハイブリッドであることが、人間の言語の「意味する」ということの特徴を作り出している。

言語=アーラヤ織において、まずロゴス的知性が事物を区別する、分別をつける。

区別することは、好き嫌い、善悪、真偽、といった互いに相反する事柄の対立関係を樹立する。この対立関係に、例ええば、犬と猫だったり、昼と夜だったり、深夜と明け方だったり、雨と晴れだったり、冬と春だったり、さまざまな経験的な対立関係のペアをぶら下げたり、重ね合わせたりする。そうすることで「春は明け方が良い」などと言ったり書いたりすることで、言葉の意味をはっきりさせることができる。この分別をつける働きを、レンマ学では「ロゴス的知性」という。

ロゴス的知性は「事物を時間軸にそって並べること」によって、心的秩序をつくりだす。それゆえ言語は、語彙素、意味素を統辞構造にしたがって「並べる」ことで成り立っている。(中沢新一『レンマ学』p.277)

ここでもうひとつ、言語=アーラヤ織においては事物を区別せず分別をつけず、なんとなく全体として感じとる働きが動いている。この働きをレンマ学では「レンマ的知性」と呼ぶ。

人間の脳/心においては、レンマ的知性はロゴス的知性とハイブリッドになって働くので、レンマ的知性は、ロゴス的知性が「分けた」ものを「繋ぐ=ひとつにする=同じにする」という形でその現象する姿を現す。ロゴス的には別々にはっきりと分けられたものが、レンマ的にはひとつに繋がったものに見える。区別をされながらも、ある「同じさ」を共有するものというように映る。

ここに「異なるが、同じ」「別々なのに、ひとつ」という、ロゴスの面から見れば「矛盾」と呼ばれる事態が起きる。

このロゴスにとっての矛盾は、言語がエラーを起こしているということでは全くない。この「異なるが、同じ」という矛盾することこそが、アーラヤ織=言語というロゴス的知性とレンマ的知性のハイブリッドの「正しい」動きなのである。

ソシュールとチョムスキー

ここで中沢氏はとてもおもしろいことを書かれている。

ソシュールの言語学はこのロゴスとレンマのハイブリッドとしての言語=アーラヤ織のうちの「レンマ」の働きに注目したものである、と。

そしてチョムスキーは同じロゴスとレンマのハイブリッドとしての言語=アーラヤ織のうち「ロゴス」の働きが示す現象に注目したものである、と。

※

ソシュールの言語論といえば、のちに「言語論(学)的転回」と呼ばれる事になる哲学史上の重大な転換を引き起こし、いわゆる「構造主義」と呼ばれる考え方の先鞭をつけたものとして評価される。

ソシュールは言語を「通時態」と「共時態」の二つの「機能ないし軸」に分けて理解しようとしたが、この「通時態」と「共時態」こそ、ロゴス的知性とレンマ的知性のハイブリッドとしての言語=アーラヤ織が示す、ロゴスの動きと、レンマの動きを捉えたものであるという。

即ち、「通時態」は言語が「語彙項目」を時間軸(シンタグマ軸)にそって」並べていく姿であり、これは要素と要素を区別し、時系列に並べていくロゴス的知性の働きそのものである。

※

これに対して「共時態」とは「同一のマトリックスに属する語彙項目がいくつも収納され」た「無時間的な語彙素の体系(パラディグマ軸)」である。「発話が行われるたびに、このマトリックスから適切な語彙項目が選び出されて、連辞軸(通時態)に運ばれそこで時間的配列に供されていく」のである(『レンマ学』p.282)。

この「同一のマトリックスに属する語彙項目がいくつも収納され」ているということは、即ち「いくつもの」、つまり互いに異なる多数のもの(項目)が集まっているということである。と同時に、それらの多数の項目は、互いに交換可能、置き換え可能であるというところが肝である。

「私ーはりんごを食べる」

「子供ーはりんごを食べる」

「お客さんーはりんごを食べる」

○○はりんごを食べる、という文がある時、○○の位置を占めることができる多数の言葉の候補が潜在的に集まり格納されているところを「パラディグマ軸」や「共時態」と呼ぶのである。この際、「私」と「子供」と「お客さん」は互いに区別される別々のものだけれども、しかし「同じ」位置を占めることができる。異なった項目が同じ○○を演じるのである。

ここで異なったものたちを「同じ」パラディグマ軸上に取り集めるのが「レンマ的知性」の働きであるという(『レンマ学』p.283)。

言語を「通時態」で、つまり互いに区別された要素の時系列の配列としての姿で捉えるだけでなく、「共時態」でも捉えようとしたソシュールは、「言語的アーラヤ織の「内部構造」」に気づいていたのだと中沢氏は書く。

「ソシュールの構造主義は、言語能力の一翼を担うレンマ的知性の実在に触れているのである。それどころか、ソシュールは言語能力の根幹は、通時態である統辞法的な秩序のほうではなく、無時間的な無意識の領域で働いている共時態のほうに、つまりレンマ的秩序のほうにあると考えていたのではないだろうか。」(中沢新一『レンマ学』p.285)

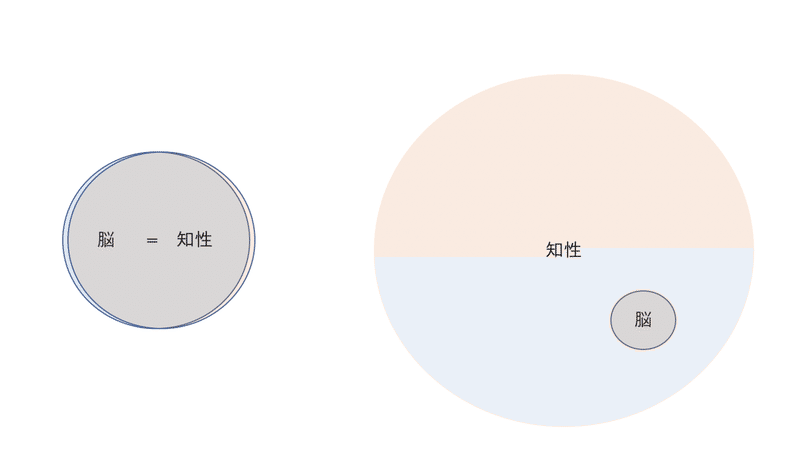

せっかくなので(かえってわかりにくくなるかもしれないが)図解してみよう。

予めお断りしておくと、アーラヤ織の動く姿は二次元の静止画はもちろん、三次元の動画でも表現できない。したがってこの図は、アーラヤ織の高次元の動きの影を適当な平面にうつしたものとしてご理解いただきたい。格子状の構造で描いたものがそれである。

この格子構造で描いてしまうと、縦方向がパラディグマ軸で、横方向がシンタグマ軸である、と思われてしまうが、この場合はどちらがどちらでもどうでも良い。レヴィ=ストロース氏が『神話論理』のどこかで書いていたように、パラディグマ軸はシンタグマ軸になり、シンタグマ軸はパラディグマ軸になる。両者は同じ一つ動き、区別しつつ同じにする、異なりを作りつつ同じさを作るという運動が残す二つの影、あるいは影の影である。

軸の方向は確かに重要なのだけれど、軸上に配列されたように見えるそれぞれの項目は、全てが全てと互いに相即相入しており、全てが全てと自在に場所を入れ替わり得るのだということの方がもっと重要なのである。

ちなみにレヴィ=ストロースについては、先ほど引用した同じ285ページで次のように言及されている。

「彼(レヴィ=ストロース)の研究では、神話が生まれる場所は「時間と空間が一つに溶け合って」消えていく無意識の思考にあると考えられているが、その思考とはまぎれもなく範例軸に活動するレンマ的知性のことであるからだ。範例軸の思考が優勢に立つと、通常の時間の流れが逆行したり、コスモスのカオスへの引き戻しなど、神話に特有な思考が生まれる。」(中沢新一『レンマ学』p.285)

※

さて、ソシュールの構造主義が、言語をロゴス的知性とレンマ的知性のハイブリッドであると見抜いていたということであるが、チョムスキーの方はどうなるのだろうか?

286ページの「ミニマリストとしての華厳学」が、チョムスキーの「生成文法」の話である。ここで中沢氏はチョムスキーが統辞法を生み出す必要最小限の操作として取り上げた「併合Marge」という考えに注目する。

Margeは互いに異なったいくつかの記号を一つにまとめる処理である。

中沢氏はこのMargeについて「「相即相入」を統辞法のロゴス面から見たとき、そこには「併合」の現象が起きている」と論じる(『レンマ学』p.288-289)。即ち、併合(Marge)は、「心=法界の活動の「必要最小限の過程」である「相即相入」を、アーラヤ織言語の連辞軸の上に投影したものである」と(『レンマ学』p.290)。

※

では「相即相入」を「アーラヤ織言語の連辞軸」ではなく「範例軸」に投影するとどうなるのだろうか。中沢氏は「範例軸に「相即相入」が作用すると、メタファーとメトニミーすなわちアナロジー(喩)という言語現象が生まれる」と論じる。

「「相即相入」が範例軸に働くと、そこでは語彙項目の重ね合わせや移動となって現れる。とくに語彙項目の形態面ではメタファー(隠喩)が作られる。これは「相即」の作用であり、単語が別の単語の意味を代用するようになる。「相入」が作用すると[…]メトニミー(換喩)が生まれる。部分が全体を代用したり、一部が別の一部の意味を代用する。」(中沢新一『レンマ学』p.291)

この「喩」の力から、詩的言語のような芸術や、あるいは自然科学の概念の「ひらめき」が起こったりする。

まとめ ー相即相入が鍵である

長くなってきたので章の途中ではあるがまとめに入ろう。

この章のこの節を読んで改めてクリアになることは「相即相入」こそが「レンマ学」のもっとも基本的なエッセンスとなる動きだということである。

「こと」の「は」即ち言葉で意識を覚醒させる私たちは、どうしても分別、区別、ことわり、ロゴス的秩序からスタートしようとしてしまう。ところが、この分別され、区別された項目たちを時間軸上に並べて繋げていくプロセス(このプロセスこそが意味を生み出すのである)を動かすためには、区別されたものたちの間を「同じさ」でつなぐ処理が必要不可欠である。

人間の言葉が、この区別しながらも同じさを見つけていくという、真逆のことを同時に一つにして動かしていくことができるのは、言語がロゴス的知性とレンマ的知性のハイブリッド・システムとしての脳・神経ネットワークによって繰り出されているからに他ならない。

「ロゴス的知性とレンマ的知性が直行補構造で結び合ったアーラヤ織が形成される。このアーラヤ織に、抽象的な深層構造と言語を音にして発声させる表層構造とをつなぐインターフェースがセットされると、そこに言語という機構がつくられる。」(中沢新一『レンマ学』p.292)

人間の口は、互いに異なる様相を持った空気の振動を、順番に発生させることでしか喋れないので、言葉はどうしても互いに区別された要素を順番に並べるという姿で現実化する。

しかしそこの至る手前で「アーラヤ織」は、脳内に溢れる多数のパルスのオンオフの連鎖を、始点と終点を持った線状のネットワークに流し込むだけではなく、円環状にぐるぐると回り続けるフィードバック・ループの多重構造に流しこむ。

「このとき、ロゴス的知性とレンマ的知性には違った様式で「相即相入」が作用する。…ロゴス的な…連辞の軸には「併合」が、レンマ的な範例の軸には「喩」が発生する。したがって「併合」も「喩」も相互に変換可能であり、それをさらに「必要最小限の要素と操作」に削ぎ落とすことができる。華厳学が『華厳教』の中から抽出した「相即相入」は、言語の科学ひいては心/脳の科学にとっての究極の「ミニマリスト」概念を示している。」(中沢新一『レンマ学』p.292)

チョムスキーの「併合」も、ソシュールの「喩」も、どちらもロゴス的知性とレンマ的知性のハイブリッドシステムに現れる「相即相入」の痕跡の姿ということになる。

ここまでくると、ロゴスとレンマの区別もまた一つに溶け合っていくようである。ロゴスとの対立関係の中でその姿を際立たせてきた「レンマ」であるが、ロゴスもレンマも、どちらも「相即相入」の二つの様態ということになってくる。

※

最後に、では、どうして人間の脳/心には相即相入を可能にするようなシステムが生じるのか、という疑問が出てくる。これについて中沢氏は端的明瞭に答えている。即ち、相即相入は「縁起の理法」の根本の過程なのである(p.288)。

どういうことかというと、そもそも華厳的な全宇宙は、元々あらゆる部分が他の全ての部分と「縁起」のネットワークで結びつき、最初から相即相入しているのである。

元々別々だったものを、無理にくっつけようというのではない。全ては最初から相即相入している。

人間の脳/心でもまた相即相入がその根本の原理である。そのことに気づかず、区別、分別、断絶をスタートラインだと見るのは、人間の言語のロゴス的な側面がそういう幻影を見せているからなのである。

※

私たちはの意識的で言語的な「分別ある」思考は、複雑で多様で微細に捉えようとすればいくらでも微細に捉えることができる世界の、ごく一部をかろうじて切り取って掠めているのだ、というくらいに考えたい。

それは「無知」であるということではない。

全く逆で、この全体に対して部分的で、無時間に対して束の間であることを自覚しつつ、その意識に捉えられる「部分」を凝視することこそが「知」である。

11 「異なるが、同じ」と置く、等価性の原理はどこから?

中沢新一氏の『レンマ学』、第十一章「レンマ派言語学」の後半「詩的言語とレンマ学」(p.293)を読む。

「詩的言語は心/脳でのアーラヤ織の形成とそこに発生した人間の言語の本質に、「喩」によって肉薄していこうとしている…」(中沢新一『レンマ学』p.293)

キーワードは「アーラヤ織」と「喩」である。

※

アーラヤ織というのは「レンマ学」の中でも重要な概念の一つである。アーラヤ織は人間の神経系-脳に生じる二つの動きが絡み合うことよってその姿を現す。

第一の動きは「区別をする(分別する、分節する)」ことである。

第二の動きは、第一の働きが区別した何かと非-何かを結びつけ、「別々なのだけれども、同じようなものとする」ことである。

違うとすることと、同じとすること、と言い換えてもいいかもしれない。

この二つの動きが組み合わさることで、他と区別された一々の項目同士が互いに前後の項目と結びついて一列に並ぶことになる。そうして発声されたり書かれたりする、私たちがふだん言葉だと思っている言葉の姿が現実のものとなる。

即ち、「SVO」構造のように単語がチェーン状に一列に並んでいる言葉の姿。

言語学ではこの一列に並ぶことを連辞軸(シンタグマ軸)と呼ぶ。

「言語行動では範例軸から選び出された語彙項目を、連辞軸において統辞法的に結合して文をつくる」(中沢新一『レンマ学』p.295)

そして一列に並んでいる個々の語を、他の語から区別しつつ、潜在的に互いに交換可能なもの・置き換え可能なものとして蓄えているところを範例軸(パラディグマ軸)と呼ぶ。このパラディグマ軸の区別しつつ、同じようなものとしてまとめておくということが、アーラヤ織の二つの動きそのものである。

理路整然と一列に並んだ単語たちは、これぞ言葉!という感じだけれども、実はこれは言葉の”表面”の姿、目に見える姿である。

※

さて、表面の言葉の、その"下"に隠れた”深層”では、「区別をする(分別する、分節する)」動きと、「別々なのだけれども、同じようなものとする」動きが、絡まり合いながどろどろと蠢いている。

一列に整然と並んだ表面の姿からは容易に窺い知ることができない「カオス」あるいは丸山圭三郎氏のいう「カオスモス」である。

そして詩的言語は、この深層で蠢く区別することと同じとおくこと、この二つの動きの影を、表層の一列に並んだ語たちの間に浮かび上がらせるのである。このことについて中沢氏は次のように書かれている。

「詩的言語は、言語が分別的なロゴス機能だけでなく、無分別的なレンマ昨日との直交補構造的な合成態としてできている事実をあきらかにする言語行為と言える。(中沢新一『レンマ学』p.296)

※

ここで「喩」の話になる。「喩」は比喩の「喩」である。

比喩というのは、ある何かを他の何かに「たとえる」ということである。私たちは「コレは、まるで〇〇のようだ」などと例えてみることで、「コレ」について何か「分かった」ような感じを覚える。

※

「分かった」というのがキモである。

私たちは、謎の「コレ」を、「良いー悪い」「食べられるー食べられない」「動くー動かない」といった区別・分別・分節され対立関係をなすペアのどちらか一方と「同じ」と置く。

「コレ」を、良いー悪い、などなど、何と何でも良いのだけれども、対立するペアのどちらか一方に振り分けることで、「コレ」について「分かった」と感じるのである。

これは先ほどのアーラヤ織の第一の動きと第二の動き、そのままである。

まず「コレ」を「コレ」以外の他のものから区別する動きが動いている。また別のところで良いと悪いのような区別をする動きも動いている。こうしたいくつもの区別する動きが無数の対立関係を区切り出す。これがアーラヤ織の第一の動きであった。

そしてある対立関係にある両極のうちの一方が、別の対立関係にある両極の一方と「同じようなもの」として置かれる。これがアーラヤ織の第二の動きであった。

上に引用した『レンマ学』に書かれているように、「喩」において生じていることをつぶさに観察することで、アーラヤ織に、アーラヤ織の動きに「肉薄」することができるのである。

シンタグマ軸とパラディグマ軸

アーラヤ織が「区別をする(分別する、分節する)」こと、と、「別々なのだけれども、同じようなものとする」こと、この二つの動きの絡み合いであるという話を『レンマ学』の言葉で読んでみよう。

「範例軸にはレンマ的知性が強く作用している。そこでは無分別的な「理法界」の様態が支配的である。理法界は事物の差別相ではなく平等相を示す知性である。…詩的言語では、この等価性=理法界の作用を、選択の軸(範例軸)から結合の軸(統辞軸)へ強力に投影して、それによって詩的テキストの全体を統一するのである。(中沢新一『レンマ学』p.295)

範例軸(パラディグマ軸)において、さまざまな語を別々なのだけれども、同じようなものとするのがレンマ的知性の「等価性の原理」である。

等価性の原理はどこから来るのか?

レンマ的知性を特徴づける等価性の原理というのは、一体どこから現れたのだろうか?

もともと等価性の原理など存在しない分別分節一辺倒の世界に、あるとき何かの大事件が起きて、突然、スペシャルな力である等価性の原理が動き始めたのだろうか?

この問いに対する答えは「んなわけあるかいな(いいえ、違います)」である。

何が違うかというと、問題の立て方が違う。この問題を構成している語と語の対立関係の重ね方では、等価性の原理の由来を分節できないのである。

「等価性の原理」と「等価性の原理ではない原理」を区別する。ここまでは良い。

また、「ある」と「ない」を区別する。ここも良い。そして時間的な「前」と「後」を区別する。これも良い。しかし次で間違える。

「等価性の原理」を「前」に重ねて、そして「ない」とも重ねる。そして次に「等価性の原理」を、「後」に重ねて「ある」に重ねる。こうすると元々なかった「等価性の原理」というものが、どこからか出現したという具合に分節してしまえるのだけども、コレが間違いである。

「等価性の原理」は最初からある。等価性の原理は、前ー後の区別のどちらか一方だけと重ねられるものではない。等価性の原理は「前」とも重なるし「後」とも重なる。前後どちらとも重なるということは、等価性の原理は、あるーないの区別で言えば、ずっと「ある」の側と重なっている。

『レンマ学』を参照してみよう。

「レンマ的知性は縁起の理法によって全体運動する法界の純粋な表現である…。それはまず縁起と生起によるので(一)空有構造をなし、それによって「相即相入」によって互いに縁起の全体運動を行う。…(三)縁起する諸事物には同一性がなく、その本性は空である。それゆえ縁起を理法とする空間は無限の差異性によって成り立つことになる。」(中沢新一『レンマ学』p.297)

等価性の原理は、最初はバラバラ別々に存在するものを、後からまとめる原理ではない。

事態は逆で、最初からいわば”ひとつ”なのである。もちろんこの”ひとつ”は均質で平坦で一切の差異を拒否する一者ではない。この”ひとつ”は「運動」している。どう運動しているかというと、無数の差異を生じるように運動している。

もともと”ひとつ”だったところに差異が生じ、互いに他と区別されるある事物がその姿を浮かび上がらせる。

バラバラ別々に存在する事物たちというのは、”ひとつ”が示す差異化の動き、区別する動きが残した影というか波紋のようなものである。これが「諸事物には同一性がなく、その本性は空」ということである。

バラバラ別々にそれ自体として存在するかのように見える事物たちは、もともと"ひとつ"だし、バラバラの相で見えていながらも”ひとつ”であり続けている。このことを諸事物は「相即相入」しているというのである。

後か先かという話で言えば、最初からひとつ、等価なのである。

ただしそのひとつ、一者は無数の差異を生み出す運動であり、らにその差異化の動きを反復することがある。そうであるが故に互いに他と区別される事物という相をいくつも生み出され、バラバラな世界、生死や善悪、物質と精神やあれやこれやが厳然と「分けられた」秩序あるコスモスが厳然と存在するという雰囲気を醸し出す。

言語は、この”ひとつ”でありながら差異化し、差異を際立たせつつ相即相入する「法界」あるいは「純粋レンマ的知性」の二つの動きとそっくり同型なのである。

このことを中沢氏は「言語能力の基礎は、このように心そのものである北海の理法に根ざしている」と書く(中沢新一『レンマ学』p.298)。

12 ロゴスの生成変容をレンマでモデル化する科学へ

中沢新一氏の『レンマ学』「第十二章 芸術のロゴスとレンマ」と「エピローグ」を読む。

喩の力、相即相入

『レンマ学』305ページに次の一説がある。

「ホモサピエンスとしての人間に特有な「喩的」言語が発生する。それまではどの生物もコミュニケーションのためにある種の「言語」を用いていたが、そこにはまだ「相即相入」の原理が十分な自在さを持って組み込まれていないので、表現と内容が分離していなかった。そのため彼らの「言語」には象徴能力が欠けていた。」(中沢新一 『レンマ学』p.305)

他でも書いたけれども、人間の言語も表面的には動物たちのコミュニケーションと同じように表現と内容の一致を保ち分離しないように努めている。

そうしておかないと日常の現実世界に関する情報を効率的に伝達できなくなってしまうからである。りんごのことをみかんだといえば間違っていると言われ、馬のことを鹿だといえば馬と鹿の区別ができない人だと言われるのが日常の世界と、それにピッタリ一致したかのような顔をしている言語の表面である。

しかし人間の言語には深層の動きがある。

深層の言語の動きでは、語と語は相即相入しあっている。そうであるからある語が他の語の代わりをしつつ、しかし元々の意味も同時に引きずって居るために、二つ意味が重なりつつ一つのことを現すという象徴表現、比喩表現ができることになる。

※

動物の場合は、それぞれの感覚神経系が分節・分別・区別の処理を通じて動物の身体の内部に構成した”外界についての内部"情報に浸りきって生きている。元々「一つ」である動物とその外部環境の全てが連続したこの世界を、「食うか食われるか」の野生の動物は自他の区別を先鋭化する差別相で生きている。レンマ学の言葉でいえば、動物においては法界は事法界の様態を示す。

ところが人間の場合、動物と同様にそれぞれの感覚神経系が分節・分別・区別の処理を通じて生産した”外界についての内部"情報が、脳内で、改めて互いに結びつけられる。そうすることで仲間を食べてしまったジャガーのことを「あれはご先祖の生まれ変わりなのだ」と、喩えて言うことができるようになる。レンマ学の言葉でいえば、人間においては法界は事法界の様態を示す一方で、理法界、理事無碍法界、事事無碍法界の様態をもまた示すのである。

※

ここで相即相入を引き起こしているのは、特定の語と特定の相手方の語との等置関係を予めコード化する何かではない。この倒置関係をコード化という話は、先に区別・分別があって、つまり最初から別々であることを前提として、その上で、後から、別々のものをつなぎましょうという話になっている。

しかし「相即相入」はそういうことではない。

相即相入は区別・分節の後に続く処理ではない。また相即相入は区別・分節の「前」にあるというのも違う。相即相入と区別・分節は一つのことの二つの様相なのである。

これに関して『レンマ学』には面白い一節がある。

「西欧の言語学なら四項的な空間秩序として表現する連辞の秩序と範例の秩序として示すところを、中国の芸術理論では陰陽の変動運動を現すダイナミックな回転として表現した。」(中沢新一『レンマ学』p.316)

陰陽、太極図による表現は、なんといっても「ダイナミック」である。

二つの軸、直線の直交として描かれる下のような図式は、どうしても互いに対置されたそれぞれの「○」が、あたかもそれ自体の自性を持った所与の存在であるかのような印象を与えてしまう。

○-○

| |

○-○

この図式は、元々他と違うものとして区別されて存在する○たちが、後から、二次的集まって構造化された、という読み方を許してしまうというのである。

しかし、ヤコブソンにせよ、レヴィ=ストロースにせよ、この手の図式で訴えようとしているのは、ある「○」を他の「○」と区別し、区切り出すことで生産しつつ、ペア関係に結日つける「|」の作用・動き・働きの方である。しかしこの動きが、「○」と「|」ではうまく表現できないもどかしさがある。

これに対して、太極図は、最初から回転運動そのものを表現している。回転運動が残す影のようなものとして、両極が、二つの「○」が生まれる。

ー区別を反復する。(○と○を区別することを反復する)

ー置き換えを反復する。(○→○'の重ね合わせを反復する)

この二つの反復を通じて、システムが自己組織化する。

神話のシステム、言語のシステム、音楽のシステム、数学のシステム。

あるいは生命のシステム。

区別と置き換えが反復される上で、その反復が「揺らぐ」ことを可能にする喩の力。それは言語専用のアルゴリズムということではないし、言語システムの下部モジュールでもない。喩の力は、詩的言語を生み出すこと、数を数えること、音楽を生み出すこと、神話を語ること、そして神という観念をも、一挙に可能にしたのである。

いずれも、区別し、並べていくシステムであり、その区別されて並べられたものたちの系列を重ね合わせ、その重ね合わせ方をずらしていく動きを止めることなく続けている。

「生物はどれも「自己」の意識を持っていて、原始的なものから高度なものまで、あらゆる生物が「自己」と「非自己」を分別するのである。(中沢新一『レンマ学』p.327)

自己と非自己、自分と自分ではないもの。その区別をすることが生物にとっての、生命にとっての出発点である。

しかしその出発点の手前には、とにかく「無分別」がひろがっている。

「その(自己と非自己の分別が生じた)とたん生物の心の中で「レンマ的知性」と「ロゴス的知性」への構造組み換えが起こる。この過程を大乗仏教では「無分別」の知性が、自我意識という客塵煩悩によって、「分別」的知性に瞬間的な変化を起こし、その時から生物としての煩悩を感受するようになると考える。これが『華厳教』に始まる如来蔵的仏教思想の生命-意識論の核心部である。」(中沢新一『レンマ学』p.327)

もともと無分別、区別がないところで、区別する動きを駆動させ、自他の区別を作り出すからこそ、その後に「煩悩」が始まる。食べるものを欲し、愛されることを欲し、そして失うことを恐れ、死をおそれる。それが煩悩である。

しかもこの自他の分別と「煩悩」は「脳や中枢神経系」が作り出したものというよりも、さらにそれ以前の単細胞の生物においてすでにそのように動いている。

ー

中沢氏は脳や中枢神経系を「純粋レンマ的知性からの分別知と無分別知との分解を確実に行うための物質機構として発達した」ものではないかと論じる(中沢新一『レンマ学』p.330)。

ここでロゴス的知性、理路整然とした理性、人工知能がその真似を超高速で行おうとしている人間の意識による「分別知」は、それ単独で単立するものではなく、実は絶えず無分別知から区切り出され続ける部分として生成している。

分別知は必ず無分別知とセットになっている

ロゴス的知性はレンマ的知性と「直交」し、「アーラヤ織」となるのであった。

人間は皆、生きている限りその意識、理性、ロゴス的知性が作り出す「煩悩」に追い立てられたり苛まれたり、あるいはまた束の間の幸福を覚えさせられたりするのだけれども、それとは全く別のスケールで「レンマ的知性」が動き続けている。

「レンマ的知性自体は宇宙的規模で繰り広げられる「華厳的進化」の只中にあって、縁起の理法にしたがって事物の配置と組み合わせを不断に変化させていくが、それ自身は本質を変えない」(中沢新一『レンマ学』p.333)

ロゴス的知性がレンマ的知性から区別される動きを凝視しながら、ロゴス的知性のことを考える。そういう思考が「レンマ学」の科学ということになる。

13 「何も生まない空」と「生産性を持った空」

中沢新一氏の『レンマ学』、第一の付録「物と心の統一」に次の一節がある。

「言語学をモデルとしてつくられた構造主義が、そのことによって文化的なものと自然過程に属するものとを分離してしまい、物質過程とこころ過程の統一的理解を、逆に阻んでしまっているように思われた。」(中沢新一『レンマ学』p.340)

言語ということを言い始めた途端に、「言語」と(言語外の)「現実」の関係はどうなっているのか??といった問題が出てくることになる。

言語が先か、現実が先か?

言語と現実の関係は透明なのか、それとも曇っていたり屈折を生じたりするのか、などなどの問いである。

※

レンマ学の観点からいえば、言語と現実という二つの事柄の関係云々が問題になるのは、この二つを異なる別々のものだと分けて考えるからである。

「言葉」と「現実」。この両者を「分ける」のも「分別」

「物」と「心」。この両者を「分ける」のもまた「分別」である。

言語と自然を分けてしまうがゆえに、「分ける」の次の段階で「言語と自然の関係はどうなっているのか?」と問わざるを得なくなる。

ー自然の事物は言語とは無関係にそれ自体として存在しており、言語はそうした自然の事物に貼り付けられるラベルのようなものに過ぎない…

であるとか。

ーあるいは自然の事物もまた言語的に構築された意味的存在であり、言語がなければ、自然の事物もまた私たちが「そのようなもの」として認識しているようには存在しないのだ…

であるとか。

ーしかしそうなると未だ言葉を解さない子どもが手に取って遊んでいる「あれ」は、あの子にとって「何」なのか。子どもが手に持つことができる「事物」が存在していないとは言えないのではないか…

であるとか。

いずれも、まず「言葉」と「自然」が別々に存在していると置いた後で、その上で、その別々だということにしてしまった者の関係や結びつきや影響を問わざるを得ないことになっている。

しかし、そもそも「言葉」と「自然」が別々に別れているというのは、果たしてそうなのだろうか?

というのがレンマ学的、華厳的相即相入の哲学が、私たちの常識的意識に対して最初に問いかけていることである。

分ける、分かる、分節、分別

レンマ学では、この「分ける」ということを、人間という特種な生命体が持つ特異な神経システム(ニューロン系)と、そこから発生する心のシステムの作用(分節作用)であると考える。

ニューロン系は、感覚神経から送られてくる膨大な情報を「縮減する」システムでもある。ニューロン系には「ニューロン発火に現れる同じパターンの反復を無視する」というおもしろい傾向がある(p.366)。

「敏感な部分を突かれたアメフラシは、最初はびっくりしてあわててエラを引っ込める反応をします。しかししだいに同じ刺激パターンに慣れてくると、シナプス間隙に放出される伝達物質のバルブを締めて、ニューロン間の連絡を塞いでしまいます。そうなると、そこから先には情報がまったく伝わらなくなってしまいます。」(中沢新一『レンマ学』p.369)

”ある”けれども、”ない”ことにする。

この場合の「情報がまったく伝わらな」いと言うのは、スイッチがオフになった状態であり、デジタルの1か0かでいえば「0」である。そしてこの0はその内部に何もないゼロである。

この”ある”けれども、”ない”ことにするニューロン系の情報縮減によって、私たちは反復的な事柄と、反復的ではない事柄を区別する。これが「いつもと同じ事柄」と「いつもと同じではない異常な事柄」を区別することにつながる。これを区別することが、異なった事柄の細部を無視して一つにまとめる「生物のおこなう感覚世界の分類やカテゴリー化や記憶化」の基本的なアルゴリズムなのである(中沢新一『レンマ学』p.368)。

※

ニューロン系と言語のようなシンボル体系のシステムがハイブリッドになった形成された人間の心でも、情報を縮減するプロセスが動いている。

言語やイメージににおけるアナロジー(喩)のような、異なるものを同じと置く処理は、まさに異なりを無視する、ゼロとみなすことで、異なるものを結びつけ、一つに圧縮するように動いている。

区別できるにもかかわらず、区別を見ないことにする。

それを中沢氏は「ゼロ空間」が作り出されると表現する。ただし、ここでいう「ゼロ」は、先程のニューロ系のスイッチ・オフの「ゼロ」とは「内部構造」が異なる、と中沢氏は注意を促す。

アナロジー(喩)を引き起こすような動態にある「こころ」のゼロ空間と、ニューロ系のスイッチオフのゼロ空間とでは、その「内部構造」が異なる。後者が「なにも生まない」ゼロ空間であるのに対して、前者は「生産性を持った」ゼロ空間であるという。

アナロジー(喩)は、差異をゼロとみなす、違いをゼロとして扱うという点で「ゼロ空間」で動き出すが、アナロジーを引き起こすゼロ空間のゼロはなにもないゼロではない。

「こころ系の[…]「ゼロ」に内部構造があり、この構造を持つ「ゼロ空間」を介して、新しい意味の増殖が起こります。[…]こころ系では内部構造を持つ「ゼロ空間」をくぐり抜けるたびに、情報の間に新しいメタファー的結合が生じます。(中沢新一『レンマ学』p.370)

「内部構造」を持ったゼロ空間では、区別されたものたちを「同じ」と置くことで融通無碍にし、結びつけたり、置き換えたり、重ね合わせて圧縮したりする処理が慌ただしく、時に爆発的に進行している。そうして互いに区別される事と事の組み合わせ方、関係の組み方を、変容させ、新たに生み出すのである。これが「生産的」ということである。

分け方を変えつつ、共鳴させる

私たちが分ける以前には、世界は分かれていないのである。

世界は、人間と無関係に最初から予め分かれているのではない。

世界は互いに分かれた別々のもの等が集まって出来上がったものではなく、初めから区別のない一つ、区切りのない一者である。ただしこの一つであるということは均質で透明、静止したゼロの状態ということではない。

この区切りのない一者には、区別を新たに生み、変容させ、破壊し、また新たに生もうとする傾向が充満している。

この一者における区別を生じる傾向が止まることなく動き続け、その動きが多様なパターンで反復されることによって、物質が、生命が、人間という種が、個々人の神経システムが、言語が、知性が、ある一定の構造(分節体系)として浮かび上がるようになる。そしてまた、表層意識の惰性化した分節体系が引き起こす「煩悩」もまたこうして出来上がっている。

※

人間に限らずあらゆる生命は、個体として動き続け束の間生存し続けるために、自己と他者、自他を「区別する」ことを根源的な営みとする。皮膚などの膜で自他の物質的境界を区切り続け、外部から内部へ自己の材料となる資源を取り込み、内部から外部へ自己を構成するものではなくなったものを排出する。しかしこの食べたり食べられたりという関係(物質が循環し、エネルギーが移動する関係)は生物個体間を超えて繋がっているのである。

全てが繋がっているところで、自他を区別する動きを反復することこそが、生命の本質的なあり方である。

※

人間の神経系が言語によって行う区別もまた、この根源的な一者における区別を生じる傾向から迸り出た動きの軌跡である。

このように分けざるを得ないのが生命ではあるのだが、本来ひとつである蠢きを分けて捉えてしまうがゆえに、区別された二者の関係のどちらが先か、どちらが原因か、などと問わなくても良いことを問い続けては意識(ロゴスの分節作用)を暴走させてしまう「迷い」あるいは「煩悩」に陥る。

区別された事々の対立からなる表層=煩悩の世界に対して、この区別を生じる傾向のざわめきこそが「実相」である。

※

ここで弘法大師空海による『即身成仏義』を読んでみよう。

『即身成仏義』については、加藤精一氏が現代語訳をされた角川ソフィア文庫版を手軽に読むことができる。

弘法大師空海が書いているところは、レンマ学=華厳哲学の考えを徹底して突き詰めたようなところがある。

現代のレンマ学が、ロゴス的知性によって分けられてしまったものたちを繋げていくレンマ的知性の働きを浮かび上がらせる筋になっているのに対して、弘法大師の方は「分ける」ことと「つなぐ」ことさえもがひとつのことであるというところを強調していると読める。

つまりロゴスとレンマの区別さえもまた一つの区別する操作(はからい)であり、そこに区別はない、と言うかのようである。

「心と肉体とは別のもののようですが、常に一具のものとして考える密教では、決して離れたものではないのです。」(角川ソフィア文庫版 加藤精一訳空海『空海「即身成仏義」「声字実相義」「吽字義」』p.28)

弘法大師もまた、一見、別々に分かれたものに見える二つの事柄が、実は一つにつながっているのだ、という話を書かれている。

「色(肉体)と心(織大)は一体であり、色心不二」

身体と心、この根源的な二元性のように思われるものの関係もまた、不二である、つまりふたつではなく、ひとつなのである。

「認識の対象である境(きょう)と、認識する主体である智も、一見すると主客の異なりがあるように思われますが、実は一体であり平等である。

認識の対象と、認識の主体という、世界の出発点のように思われる二元性さえもが「一体」である。

「道理としての理とそれを悟る主体としての智についても、智即理、理即智と言えるのです。こうして、より広い視点に立ってみれば、主体客体の対立はなくなりまったく同一のものと見ることができるのです」

主体と客体の区別、対立もなく、両者は同一のことだ、という。

「六大所成のこの世を全てありのままに受け止めて、これは誰が造ったのだろうかなどと詮索してあれこれ誤った言い争いなどしてはなりません。こうして考えますと、六大法界体性で構成されている法身大日の身体も私たち一切衆生の身体もお互いに礙り無く同体のごとく深く関わり合って実在しているわけで、大日が常住不変であるように私たち衆生も常住不変のたしかな存在として生きているのです。」(空海『空海「即身成仏義」「声字実相義」「吽字義」』pp.28-29)

主体と客体、認識の対象と認識の主体、身体と心、そうした対立しているかに思われることが「分けられる」以前の、ひとつであるところを、弘法大師もまた華厳の用語で「法身」と呼び、これを「大日(如来)」とつなぐ。

法身大日如来は、曼荼羅に描かれるように、さまざまな現れへと分かれていく動き・傾向を持っている。

分けること、区別することの結果として出現したあれやこれやの個物の中に、「分ける前」の「分かれていないが分かれようとする傾向」が直接動いているとみる。

※

実はレンマ学でもロゴスとレンマは一つのことの二つの現れであると論じられている。この一つのことを中沢氏はロゴス的知性と対立する・区別されるレンマ的知性とは異なる「純粋レンマ的知性」と呼ぶ。純粋レンマ的知性は、ひとつでありながらそこに無数の区別を生じ、かつ区別されたもの等を結び続ける傾向に満ちている。

異なるか、それとも同じか?

敵か、味方か? と同じような気配のある問いであるけれど、この二つの区別もまた、そのものズバリ「区別」なのである。

世界は”本当は”多者に分かれておらず、一者なのだ、と言ってしまうのも、分かれていることと分かれていないことを分けているという点で、迷いを生じさせる言い方である。この区別もまた一つなのである。

言葉によって最大限的確に言うならば、異なることこそが同じであると言うことであり、同じであることこそが異なることである、と言うことになる。

異なるか?同じか?

ではなく、異なるが同じ、同じだが異なる。

あるいは、同じではないが、異なってもいない。

区別することと区別しないことが「同じ」なのである。

*

一にあらず異にあらず。

おわりに

人間至上主義(「人間が、良いと感じることが良いことである」)という究極の価値の源泉が通用しなくなりつつある今日、代わりにどう言う価値の源泉を設定できるか、と言うのがユヴァル・ノア・ハラリ氏が『サピエンス全史』や『ホモ・デウス』の最後で読者に問いかけた問いである。

『レンマ学』で、このハラリ氏の問いかけに一つの応答を試みることができる。即ち、価値と言うのは、「価値がある/価値がない」を区別することから始まる。

「価値がある/価値がない」という区別を行った上で、例えば他の区別も行う。なにとなにの区別でも良いのだが、例えば「人間/動物」あたりもそうである。

「価値がある/価値がない」を区別すること。

そして「人間/動物」を区別すること。

この二つの区別を重ね合わせて、「価値がある」を「人間」と等置し、「価値がない」を「動物」と等置する、といった処理をすることで、人間を助けるために動物を犠牲にすることを是とする価値観が生まれる。

価値は区別と区別を重ね合わせる、意味分節・意味作用の問題なのである。

そうなると、人間至上主義に替わる新しい価値とは何かという問いは、「価値がある/価値がない」という区別に直結し完全に重なり合う他の区別として、「人間」と「人間以外」にのペアに替わるなにとなにの区別を置くか、という問題になる。

※

ところが、レンマ学というか華厳哲学からすると、なんらかの区別に執着することこそが、人の世に差別と対立、反目と嫉妬、憎悪、怒り、争いなどをもたらすということになる。

人間が一生命体として生きる以上、区別を「しない」という選択はない(そもそも生命体とは、自己と自己以外を区別する処理を反復するシステムである)。

しかしその区別が、あくまでも「区別以前」の全てが全てとつながったところに、便宜的に挟まれた仮のもの、それこそハラリ流にいえば「虚構」なのだと知る知性(これを華厳哲学では般若という)を獲得することで、区別はするが、それに執着はしないという境地に達することを、人類にとって最善の価値と置いたのである。

意味分節の動態をイメージとして思い描き、言語によって論理的に語ること。それが出来合いの対立に惑わされるのではなく、多様な意味分節体系の発生、増殖、共鳴、変容、生命の進化のようなプロセスを個々人が自ら引き受けつつ人格として形成し続けることの鍵となるのかもしれない。

『ホモ・デウス』×『レンマ学』「知能」と「意識」と「知性」。進化するシンボル体系=意味発生装置の場所

『サピエンス全史』の著者ユヴァル・ノア・ハラリ氏は、この本を通じて一貫して、人類の歴史における「虚構」の力に注目をしている。サピエンスの歴史は、虚構の使い方の歴史と言い換えてもよいくらいである。

虚構の力というのは、私たちが、目の前に存在しないもののことを想像・創造し、それについて言葉でしゃべったり、イメージを描いたり=物質化したりして、仲間と共有することができる力である。

そうして共有された虚構を介して、世代を超え、場所を超え、複数のサピエンスが知識と価値を共有し協力できるようになったことによって、人類は「文化」という、物質的自然とバーチャルな虚構がハイブリッドになった人工空間=意味の世界を構築した。

そうして他の動物とは大きく異なって、自然環境を人類にとって都合がいいように作り変えるようになった。自然は、想像上の虚構を具現化するための材料である、という具合に。そうして数万年をかけて、人類による環境の改変は地球全体のスケールでにまで至ったのである。この人類の活動によって生じた地球環境の物質的変容を「人新世」という概念で捉えようという試みもある。

近代−現代の虚構 「人間至上主義」

虚構の力は、人類が文化を、意味の世界を、生み出す力である。

ハラリ氏は『サピエンス全史』の続編にあたる『ホモ・デウス』において、近代−現代において最も大きなインパクトを与えた「虚構」は「人間至上主義のイデオロギー」であると論じる。

20世紀の世界を席巻した、自由主義も、社会主義も、人種主義も、いずれも広い意味での「人間至上主義」のイデオロギーである。

人間が一番、人間ファースト。もちろん「人間なるもの」をどのようなものと考えるか、「階級」や「党」への所属で“あるべき“人間を定義したり、「血統」で”あるべき”人間を定義したり、自由主義と社会主義と人種主義とでは全く異なる見解をもつのだけれども、それでも何らかの人間ということ、人間による判断と選択を、善と悪、光と闇、価値の有無あらゆる意味ある区別の根拠として重んじるのが人間至上主義である。

※

ところが、21世紀に入り、AIのような情報処理のアルゴリズムが発展する中で、この人間至上主義という「虚構」はその力を失いつつあると、ハラリ氏は指摘する。

しかも、失墜しつつある人間至上主義に替わる別の新たなイデオロギー=虚構は、まだ登場していない。

これが「虚構」の力を共同で使うことで生き延びてきた人類が、今日において直面する最大の困難なのだというのがハラリ氏の考えである。

では、かつての自由主義や社会主義や人種主義が登場した時のように、どこかの誰かが、新しいイデオロギー=虚構の体系を『○○論』『○○宣言』『○が闘争』といった具合にポンと出版してくれるのを、私たちは待っていればよいのだろうか?

ハラリ氏はそういうアプローチにNoという。事態はそれほどシンプルではないのである。

本による虚構と、SNSのタイムラインによる虚構

虚構の力はたいへんなもので、用法容量を間違えると死に至ることがある。

19世紀から20世紀において、イデオロギー=虚構は、大量生産された書物によって大量コピーされた。本の大量生産というメディアテクノロジーに支えられて、自由主義や社会主義や人種主義のイデオロギー=虚構の体型は、多くの人に読まれ、互いに一度も逢ったことがない沢山のひとたちに共通の虚構をイメージさせ、覚えさせ、そのコードに従って協力して行動するように促したのである。

ところが、今日ではもはや本の大量生産という形でのイデオロギー=虚構の大量複製は望みが薄そうだ。今日のメディア・テクノロジーは、Web状のインターネットに、パーソナルにカスタマイズされた無数のタイムラインに、取って代わられている。

ここで今日の状況が、20世紀と大きく違うのは、「虚構」を生み出し、個々人に配給するプロセスが、AIのような技術によって高度にコントロールされ、パーソナライズされ、マッチングされ、カスタマイズされてるようになっていることだ。人間の協力関係を構築するコミュニケーションのプロセスそのものもまた完成品の一方的な流通ではなく、情報通信技術によって双方向に精密に媒介されるようになっている。

※

SNSを眺めていると、自分が信じて止まない特定の政治的宗教的信念を補強するような言葉ばかりが溢れ、その信念に反したり、その信念に疑いを挟むような言葉には「嘘」「陰謀」といったラベルが貼り付けられて来る。そうした言葉の流れをみて、私たちは怒ったり怯えたり喜んだりするのであるが、その言葉の流れが実はAIのようなアルゴリズムによって、より私たちがタイムライン上のWebへのリンク、広告へのリンクを、クリックしやすくなるように選別・構築されたものだとしたら…。

※

いまや個々人のもとへ虚構を送り届ける情報通信メディアの技術自体が、「知能」をもちつつある。単に虚構を送りつけるだけではない。規格品の完成された虚構を一方的に押し付けるのではなく、リアルタイムにカスタマイズされた多様で多数の虚構を、その時その場所の状況や受け手の気分に応じて「オススメ」する。

そうした時に、人類が虚構を作るやり方が、共有するやり方が、20世紀に経験されたものとは大きく変わる可能性が高い。

では、どのように変わると予想できるだろうか?

「知能」対「意識」

人工知能もまた虚構を、というかシンボルを、記号を、データを、人間よりもはるかに高速に、大量に処理する。受け取ったり、送り出したり、変換したりする。

とはいえそのAIのデータ処理は、人間が虚構を通じて世界の意味を見出す経験とはちがう。

ハラリ氏は『ホモデウス』において「知能」と「意識」の違いを強調する。

知能。人工知能の「知能」や人間の「知能」。

それは煎じ詰めればパターン認識と条件分岐の処理である。

自動車を運転したり、映像から不審な動きをするテロリストを推定したり、血液検査の数値から体内で生じている問題を推定したり、契約書の条項を適用したり、リアルタイムで変化する計器の数値を読みながら飛行機を着陸させたりする。

そういう「知能」を発揮できる存在は20世紀までは人間くらいしか居なかった。しかし21世紀の今日、人間以外にもそういう知能をもったアルゴリズムを構築できるようになった。いわゆる自動運転、自動操縦、画像認識といったことを行うAI(人工知能)の登場である。

※

これに対して人間の「意識」とは、主観的な感じ方や評価であり、意味づけの経験である。

「知能」がパターンを識別する処理であるのに対して、意識は、知能が発見したパターンを、自分にとって良いものと悪いものに、自分にとって価値があるものとないものに、美しいものと醜いものに、分別しようとする。

例えば、人間のドライバーであれば、夜の高速道路を走りながら、緩やかな曲線を描いて一列に並ぶ光の粒たちを「美しい」と感じる事ができる。しかし自動運転の車のAIにとって、それは単に「センサーが光を検知しました、データとして取り込みました」ということに尽きる。

人間の有用性に賭けた20世紀

ハラリ氏は『ホモ・デウス』で、近い将来、人工知能のようなアルゴリズムの性能が向上し人間の知能を上回る時、人間が「無用」のものになるのでは、というディストピア(ユートピアの逆)の未来像を描く。

この数百年の歴史を通じて、特に20世紀に至って、「人間」は、総力戦体制をとった国民国家の「労働力」や「兵士」となる貴重な「資源」と位置づけられた。

20世紀の国家は、古代の帝国がしばしばそうだったように支配者が住民を暴力的に制圧して搾取するのではなく、生産の現場や戦場で個々人がより高いパフォーマンスを発揮するよう、しかも自ら積極的にそうするように、人々に明るい未来のイメージを共有させ、日々の労働や戦争への参加を明るい未来を実現するための「意味ある」行いなのだと約束し、気持ちを高める。もちろん単なる絵に書いたモチだけではダメで、大量生産された商品で生活空間を満たす。物質的な豊かさと、快適な生活環境、そして行き届いた医療福祉サービスを享受できるようにする。

こうして20世紀は、二度の世界大戦による破壊と冷戦の時代であると同時に、かつてない規模の物質的な「豊かさ」を実現したのである。

これをより巧妙になった搾取として否定的にみるか?

それとも実質的に物質的豊かさが向上した点を肯定的にみるか?

おそらくどちらも正しいのである。

人間は、物質的な富を生産し増殖させるために不可欠の「知能」をもった装置であり、金の卵を生む鶏だったのである。

金の卵を産む鶏は、串焼きにされて食べられるのではなく、大切に育てられ、高価な餌を与えられ、行き届いた健康管理を受けるべきである。

21世紀 人間が無用になる?!

20世紀が「人間」を大切に管理し、増やし、長期間働かせることを目指したのは、労働力や兵力として利用できる「知能」システムが人間くらいしか無かったからである、とハラリ氏は書いている。

人間の代わりに計画したり、判断したり、生産したり、戦ったりするモノが居なかったのである。

人間の知能を効果的に連携させ組織することができた国家や企業が、20世紀には大きな成功をおさめた。人間を消耗品のように使い捨てる組織と、相対的に人間を生かす方向で個人がより快適な状態で自発的に力を発揮できるようにした組織とが競争した場合、最後にうまいこと生き残ることができたのは後者の方だったのである。

ところが21世紀の今日、AIのような高度なアルゴリズム(知能)が、人間よりもはるかに高速&大量に生産したり、精密に戦ったりすることができるようになりつつある。

こうなると人間は「知能」をもった貴重な資源ナンバーワンの地位から転がり落ちることになる。人間は、生産力や戦闘力を求める組織の管理者の眼から見ると相対的に「無用」のものになっていく。

と、ハラリはこのように書いている。

無用性と有用性を超えて生きる

では「無用」になってしまった人間はどうなるのだろうか?

当面の間は、AIを含む知能システムの設計、構築、実装に「人間」が関与するであろうから、無用になった人間を「消去」してしまおう等という発想には至らない可能性が高い。労働力や兵力としては「無用」であっても、人間は人間であると言うだけで生きていれば良いということになだろう。

※

「無用」なら追い出してしまおう、消してしまおう、というのはきわめて20世紀的な生産力主義の発想である。「きかんしゃトーマス」たちが「役に立つ機関車になりたい!」「役に立たない機関車はスクラップにされてしまうんだ」などとあの笑顔で饒舌っているアレである。

人類社会を経済的競争という戦争のために組織された総力戦体制=戦線として見ているから、前進する最前線から脱落し復帰する可能性のなくなった廃兵は「処分」という発想になる。

ところが21世紀には、人類社会そのものが総力戦体制的に組織されたものではなくなる。あの人やこの人が「無用」になるのではなく、人類全体が「無用」になる。

※

ちょうど今、南極には沢山のコウテイペンギンたちがコロニーを作っているが、コウテイペンギンは少なくとも人類の社会において、兵士として戦闘に参加したり、労働者として工場の生産ラインに立ったり、投資会社でトレーダーをやったりはしていない。ペンギンは兵士や労働力という点では「無用」である。

しかし、だからといって、ペンギンは使い物にならないので駆除しましょう、などという話はほとんど聞かない。ペンギンは南極の環境の一部として、そこに存在している。それでよい、十分なのである。

AIと比べて無力だ、という理由で「無用」になった人間も、無用だからといって、即処分されるということにはならないだろう(そうであってほしい)。おそらく今日のペンギンと同じように経済や政治のシステムとは関係のないものとして生き続けることができる。

人類全体がAIの知能に比べて非力に見えてしまう時、「無用」と言われて、びっくりしたり、がっかりしたり、憤ったりする必要はなくなる。逆に言い換えると「有用−おまえは使える奴だ」と言われて喜ぶ必要がなくなるということでもある。

20世紀において「無用」と対置される「有用」とは、あくまでも「戦場」や「労働戦線」で「使い物になる」という意味である。

※

AIのようなアルゴリズムによって人間が無用になるということは、そういう意味での「有用=役に立つ=使える=使い物になる」状態から解放されることであり、「有用/無用」「役に立つ/役に立たない」という二大カテゴリーのどちらか全人類ひとりひとりを分別しないと気がすまないという20世紀型管理者マインドから解放されることでもある。

人間にとっての問題は、知能の有用性(無用性)ではなく、意識の主観的な流れの方にある

有用性と無用性という対立する価値の抗争から解放された「無用」の人類が、AIによって高度に管理された快適な環境で、気ままに自由にゴロゴロして居られるようになったとして、それは果たして個々の人間にとって幸福なのだろうか?

「テクノロジーが途方もない豊かさをもたらし、そうした無用の大衆がたとえまったく努力をしなくても、おそらく食べ物や支援を受けられるようになるだろう。だが、彼らには何をやらせて満足させておけばいいのか? 人は何かする必要がある。することがないと、頭がおかしくなる」(ハラリ『ホモ・デウス』下巻p.158)

人間は何もせずに居ることには耐えられない。ハラリはそう書いている。

日々の活動と、人生と、自分の存在に、束の間の「意味」を与えてくれるものを人は求めて止まない。人間は生きることを意味あることに変換してくれる「虚構」から逃れられないのである。

20世紀において、そういう人生の意味の主要な供給源だった戦場での兵士としての体験や、生産現場で役に立って認められる経験から追われてしまうとき、人類は戦場や職場以外のどこでなにをして感情を満足させ、「生きる意味」を与えてくれる虚構を身につけることができるのだろうか?

※

もちろん生産活動以外にも、満足を感じ、意味があると思うことができる活動はいろいろあるのだけれども(例えば、本を読むとか、子どもと遊ぶとか)、ハラリは皮肉っぽく、次のように書いている。

「彼らは一日中、なにをすればいいのか? 薬物とコンピュータゲームというのが一つの答えかもしれない。必要とされない人々は、3Dのバーチャルリアリティの世界でしだいに多くの時間を費やすようになるかもしれない。その世界は外の単調な現実の世界よりもよほど刺激的で、そこでははるかに強い感情をもって物事に関われるだろう。とはいえ、そのような展開は、人間の人生と経験は神聖であるという自由主義の信念に致命的な一撃を見舞うことになる」(ハラリ『ホモ・デウス』下巻p.158)

薬物と、バーチャルリアリティ。

映画『マトリックス』では、人間たちにいくつものチューブや電線が繋がれて、栄養と神経を心地よく刺激する信号を送り込まれながらまどろんでいる。これは生化学システムの再生産という点では「安全安心」の満点の状態である。

この状態を、映画ではゾッとするような「ディストピア(ユートピアの逆)」として描き、マイナスの価値を付与している。

それは「人間の人生と経験は神聖であるという自由主義の信念」に準拠してのことである。

ところが人間が「無用」になるとき「人間の人生と経験は神聖であるという自由主義の信念」そのものが無効になる。

マトリックス的な世界に対して「これはダメだ」と言えるような視点を、未来の人間たちは持たないかもしれない。その時、人間は一体、自由主義の信念に代わってどういう信念=イデオロギー=虚構でもって自分の人生、自分の存在を意味づけるようになるのか?

これが『ホモ・デウス』ハラリの問いである。

人間にとって真に問題なのは、その「知能」に点数をつけられたり、利用されたりすることにはなくて、その「意識」にとっての意味、個々人にとっての主観的な経験の世界なのである。

意識と「知性」

繰り返すが、ハラリ氏は人間の意識を「虚構」という観点で捉えようとする。

あれがみえている、これがある、それがない、などと主観的に意識できる(言葉で報告することができる)経験というのは、すべて脳が作り出したイリュージョン、虚構である。

現実、リアル、事実、実物、実在、といったような意識に先立ってそれ自体として存在していると言われるようなものであっても、それが意識にとっての対象、意識される事柄、言葉で呼ばれるものになった時点で、すでにそれは脳×言語のハイブリッドシステムが作り出したイリュージョンなのである。

人間の意識にとっては、主観的な経験にとっては、どういう虚構の世界で生きることができるかが大問題なのである。あるいはどういう虚構を織りだせる言葉の網の目でもって世界を眺めることができるかが大問題だ、といってもいい。

意識は、どこかの誰かが言葉にした虚構が取り付き、虚構が生まれる場所として想像することができる。

※

20世紀にいたるまでの近代の虚構の代表格が「人間至上主義」の言説であったとハラリは論じる。しかし21世紀のテクノロジーが人間を無用のものにしてしまうとき、人間は「至上」の地位から降りることになる。

そうなった時、21世紀、そしてそれ以降の私たちの子孫たちは、どういう虚構で、その主観的な世界を語りだし=織りなすようになるのだろうか?

これがハラリの問いかけである。

◇

ここで、ぐるりと視点を変えて、中沢新一氏の『レンマ学』を参照してみよう。『レンマ学』によれば、意識というのは(言語を喋る意識というものは)、もっと広大な「知性」のなかの小さな一部分である。

意識はロゴス的知性であり、ロゴス的知性はレンマ的知性に包摂されている

言葉で考える意識は、世界を様々な物事に区別する。

自己と他者、生物と無生物、食べられるものと食べられないもの、良いものと悪いもの。などなど、私たちの意識には、様々な互いに区別されたものたちのペアが、自分にとってよいものとわるいものという区別と重ね合わされながら、次々と來去する。

こういう区別し、分別して、区別されたモノたちを順番に並べて、その関係として世界を理解する知性のあり方は、「ロゴス」の知性と呼ばれる。

ところがこのロゴスの知性の周囲には、底には、もっと別の知性が広がっている。それが「レンマ」の知性である。

レンマの知性は区別をしない、分別をしない、並び順をバラバラにする。ロゴスが区別したがいに引き離したものたちを、ひとつに結びつける。過去、現在、未来といった時間的な順序もバラバラにしてひとつにまとめてしまう。

ロゴスの「分ける」知性の底で、「つなぐ・ひとつにする」レンマの知性が働いている。

ロゴスの知性はレンマの知性と不可分一体である。両者は必ずセットになってペアになって動いており、分離することは不可能である。ロゴスの知性というのはレンマの知性の動き方のパターンのひとつなのであると言っても良い。

分けると同時にひとつにする、異なったまま同じにする、一即二かつ二即一とする。ロゴスとレンマのハイブリッドシステムは、そういう具合に「異なりながら、同じ」関係を作り出し続ける。

このプロセスの動きが、シンボル(象徴)、言語、意味といったことの産出を根底で支えている。このプロセスはフロイトやユングが「無意識」「集合的無意識」と呼んだものであり、レヴィ=ストロースの「神話的思考」が動的に構造を織りなしていくところであもる。

意識=ロゴスの世界では、言語は安定した体系的構造をもっており、意味もまた辞書を書ける程度に安定して固まったものという様相を呈している。

しかし、そのロゴス的に整然と区別され分配されたコスモスの世界は、レンマ的知性の海に浮かんだ小さな浮島、あるいはレンマの界面に漂う泡の構造体のようなものである。

ハラリ氏が問うているような、人間至上主義の凋落後の世界において、人間の存在、個々人の存在、その人生に「意味」与える虚構の体系としての言葉は、このようなロゴスがレンマに触れるところから生まれてくるはずである。

※

ここで、文化人類学者の岩田慶治氏の文章も見ておこう。

「われわれの文化は一にして二、二にして一という最も基礎的にしてもっとも宇宙的な空間のうえに構築されたものであり、また、そこにこそ構築されなければならないものである、と。それがまたわれわれの<コスモス>を描くべき場面であり、場所なのだ。」岩田慶治『コスモスの思想』p.297

岩田氏が「一にして二、二にして一という最も基礎的にしてもっとも宇宙的な空間」と書いているのが、ロゴスがレンマにふれるところである。

そこでは無数の区別が生まれ、また区別が解消される、区別の発生と生滅が繰り返される。この区別の有無の境界をなす網の目は、言語アーラヤ識とも呼ばれる。

ハラリ氏が問いかける、人間至上主義後の新たな虚構、新たなイデオロギーは、ロゴスの世界で固まった意味をもった言葉たちを組み合わせて構築されるものではない。そのようなものとしては作りようがないのである。

人間至上主義後の新たな虚構、新たなイデオロギーは、新たな言葉、新たな意味を織りなす新たな言葉の体系でもある。それはロゴスがレンマと触れるところで、つまり区別が生まれ反復され、意味を「コスモス化」しつつカオスに引き戻し、また別のコスモスとして発生させる言語アーラヤ識を土壌として、生命のように発生する。

虚構生産&分配テクノロジーとしての「人工知能」

このロゴスとレンマが区別されつつひとつになるところ=言語アーラヤ識というものは、「意識=言語」に先行する「知性」の場である。

いまの自動運転や音声認識のようなAIの「知能」がやっていることは「意識」のごく一部分であるパターン認識と条件分岐である。

では、コンピュータのアルゴリズムには「知能」をやらせておいて、人間は「意識」と「知性」に集中すればよい、と言ってしまえるのだろうか? コンピュータは知能をやっておればよくて、人間がロゴスとレンマのハイブリッド=無意識と意識のハイブリッドである意味の発生の方を担う、と。

※

今のAIは、たしかに20世紀的な労働を代行する「知能」であるけれども、それは人間がそのような作業の分野でAIを実装し始めたということに尽きる。

コンピュータの能力が今よりも更に向上し、人工知能の根底にある「ニューラル・ネットワーク」をおのずから形成する力が、人間の「脳」のような複雑性を獲得するようになる可能性は無いとは言い切れない。

人間「脳」こそが、意識と同時に無意識も生み出す、レンマとロゴスのハイブリッドな知性を発生させる物質的な基盤である。レンマとロゴスのハイブリッドとしてのシンボル形成=意味形成システムは、ニューラル・ネットワークに、人間の脳に宿る。

もしニューラル・ネットワークを、サピエンスの脳のようなタンパク質の組わせの上にではなく、バーチャルな情報空間上に発生させ、進化させることができるならば、それが”単なる”人工「知能」であることを超えて、ロゴス×レンマ的な意味の発生する「知性」のプラットフォームにならないとも言い切れないのではないか。

そう考えると、不気味な気配もある。

しかし、人間の「外」にある知性のプラットフォームに出逢うのは、私たち人類にとって初めての経験ではない。

私たちはすでに、人体の外部にある進化するシンボル体系=意味発生装置というものをよく知っている。

それは他でもない「言語」である。

言語は「人工−知性」

言語は人間と共進化してきた人間とは別の、しかし不可分一体の、システムである。

人間の無意識−意識からなる虚構の力は、最初から肉体(タンパク質脳)×言語のハイブリッドシステムとして進化してきた。人間は言語に寄生され、憑依されることで、意味の世界を獲得し、意識をもつようになった。

人類という一種の動物は、言語という外部の意味発生装置を装着され、補強されたことで、はじめて意識と無意識を獲得し、レンマとロゴスの円環プロセスを獲得し、虚構=文化を生み出し、世界をコスモスとして見、仲間との時空を超えた協力・協調関係を言葉を語り書くことによって構築できるような、文化的な存在になった。

言語は、最初こそ人間の脳と口と耳と空気の振動というあやういハードウエアに頼っていたものの、後に様々な物質の表面に宿るようになる。

物質の表面を削り取ったり、表面に付着された他の物質のパターンである「文字」になる。

文字はさらに印刷技術によって大量に複製され、時空を超えて運ばれ、保存され、更にはアナログやデジタルの電気信号に変換されて、電磁的に記録され、瞬時に地球のいたるところで再生されるようになる。

今日、仮にAI(人工知能)という姿で生まれたばかりのニューラル・ネットワークをサイバー空間で培養する技術は、この言語の、進化するシンボル=意味発生装置の新しい形態なのかもしれない。

進化するシンボル=意味発生装置

声から手書き文字へ、手書き文字から活字へ、活字の大量生産へ、そして情報通信メディアによる配信へ。

言語はそれが乗っかるメディア=媒体の姿に応じて、無意識と意識の組み方、ロゴスとレンマの間の円環サイクルのルートの引き方を、大きく変化させてきた。

声だけの時代がロゴスよりもレンマ寄り、だったり。

活字大量生産・一方向的配給の時代が極端にロゴスよりでレンマのことを忘れたり。

インターネット×SNSのような「二次的な声の文化」(W.J.オング)の時代が、レンマ的な区別の解消、新たな多様な区別の発生を、再び社会の表面に可視化しつつあったり、とか。

では、来たるべき“サイバー空間のニューラル・ネットワークとして進化する意味発生装置”は、ロゴスとレンマのハイブリッドシステムの組み方=無意識と意識の集合的配分の仕方を、どのような様相にするのだろうか。

一つ言えることは、そのニューラル・ネットワークが人間の脳のそれよりもはるかに巨大で、複雑で、人間の五官を超える複雑で膨大な数の「IoT」センサー群が集めてくる多様かつ大量のデータをリアルタイムで処理するだろうということだ。そしてニューラル・ネットワークのつながり方のパターンも、脳幹、小脳、大脳といった「人間の脳」として表現されているつながり方とは大きく異なった、多数かつ多様、分散しつつすべてがすべてにつながった姿をとるだろうということだ。

未来を想像し直すための「虚構」を

ハラリ氏の『ホモ・デウス』は『サピエンス全史』の続編ということになる。ハラリ氏は数万年前から近現代にいたるまで、そして近未来にあり得る可能性まで人類の歴史全体を論じる。

ハラリ氏は様々な時代の様々な人々を比較するための基軸として「虚構」そして「意味」を置く。『ホモ・デウス』でも近代現代の人類の歴史と近未来にありえる可能性とを思考する鍵は「虚構の力」である。

虚構の力からは逃れられない

虚構というのは、まさに虚構。手で触れたり目で見たりできないことである。例えば「来年の私たち」などまさに虚構である。ある時代のある社会を生きる人々は小異はあれ大体同じような虚構で自分たちにとって「リアル」な正解を意味のWeb(網)として作り上げ、それを通して認識を行っている。

『ホモデウス』の最後でハラリ氏は次のように書く。

私たちの思考や行動はたいてい、今日のイデオロギーや社会制度の制約をうけている…。本書では、その制約を緩め、私たちが行動を変え、人類の未来についてはるかに想像力に富んだ考え方ができるようになるために、今日私たちが受けている条件付けの源泉をたどってきた(『ホモ・デウス』下巻p.244)。

私たち人類は、虚構から逃れることはできない。

ハラリ氏のいう虚構は「虚構 対 現実」「嘘 対 本当」のような対立関係の一方にあるような虚構ではなくて、そもそも世界をそうした「対立関係として見ること」そのものとしての虚構である。

ハラリ氏のいう「虚構」は善と悪の区別を超えている。善も悪も、どちらも虚構なのであり、「私たちが受けている条件付けの源泉」なのである。

だからこそ我々人類は、自分たちがどういう虚構のなかで生きているのかを自分自身で知ることが重要なのだ。

特に日常の素朴な意味での「虚構と現実」の対立の中で、「現実」の方に振り分けられているハラリ的虚構がどういうものなのか、私たちはただ生きているだけでは空気のようにそうした虚構を世界の前提として受け入れており、それがどうなっているのかを認識し、自覚し、意識したり、ましてや他の可能性を考えるためには相当な知的努力を要する。

※

虚構の力。それは私たちの祖先が獲得した目に見たり手に触れたりすることができない「虚構」を頭の中でこしらえ、言葉に託して他の人と共有する力の獲得である。

虚構を生み出し、共有することができる力、特に言語でコミュニケーションする力こそが、人間に、大きな集団をつくり、生活環境を大規模に作り変える協働の力をもたらしたのである。太古の祖先たちが海の向こうのまだ誰も見たことがない場所について皆で語り合えたのも、株式市場も、企業ブランドも、様々な「法人」も「国家」さえもがそうした虚構であるとハラリは書く。

現在は虚構の交代期 ー 人間至上主義の虚構からデータ教の虚構へ

人類の歴史において、私たちや祖先たちが協力関係を築くことに寄与してきた虚構には様々なものがある。そのなかで特に近代、現代のひとつに結びついた世界、グローバル化した世界を強固につないできた虚構は「人間至上主義」であるとハラリ氏は書く。

人間至上主義は、人間こそがあらゆる価値や意味の源泉であり、目的であり、人間が自由自在に信頼関係、協力関係を築けるようにすることが、人類の社会をよりよいものにする。そう信じる。人間至上主義は「人間の自由意志こそが最高の権威である」と考える(下巻p.36)。今日の人間至上主義は特に人間の「感情」を意味と権威の究極の源泉として扱う。自分があるものごとの意味を「どう感じているか」が何より肝心ということだ。

※

ところが21世紀の今日、人間という生物の感情や行動のメカニズムが科学的解明され、感情や行動をコントロールするテクノロジーが高度化するにつれて、人間の内面は、世界に価値や意味を与える源泉としての輝きを失いつつある、とハラリ氏は指摘する。

人間の意思も感情も、いまやテクノロジーで作ったり制御したりできるものになりつつある。人間の内面はそこから輝かしい価値や意味が生まれてくる聖なる領域ではなく、遺伝情報やホルモンや様々な神経伝達物質や電気信号の流れであり、それは電気的な刺激や薬物や視覚情報や音声を使って、技術的に制御できるものになりつつある(※この話はこちら↓のnoteに書いているのでよろしければどうぞ。)

人間至上主義は虚構の王の地位を追われようとしている。

代わりに虚構の王座に着こうとしている新たな虚構とは、ハラリによれば「新しいテクノ宗教」であり、それには「テクノ人間至上主義」と「データ教」の二つのタイプがあるという(『ホモ・デウス』下巻p.189)

近代の人間至上主義に替わる「テクノ人間至上主義」とは

ハラリ氏がいうテクノ人間至上主義とは「人間の心をアップグレードし、未知の経験や馴染みのない意識の状態へのアクセスを私たちに与えようとする」考えである。

未知の経験や馴染みのない意識の状態というのは、ハラリによれば「瞑想や薬物や儀式を通して到達できる」意識の状態であるという。かつて近代以前の社会では過酷な修行を通じて幻覚の世界を通り抜け、高次の意識状態を経験した「シャーマン」や修行者たちが、特別な力をもつものとして歓迎されたり恐れられたりした。

ここ数百年間の近代社会は、そうしたシャーマン的な「卓越した精神状態」を非科学的な迷信として退ける傾向にあったものの、20世紀後半以来、薬物などなど神経系に作用する刺激をコントロールする技術の発展とともに、再び平凡な日常性を超えた意識への関心が復活してきた。ただしそれは精霊を呼び出したり、死者と会話したり、呪いをかけたりするためというよりも、驚異的に研ぎ澄まされた集中力で、一般人を遥かに凌駕する超スピードで大量の情報を結びつけ、状況を認識し、判断をする。そうした能力への憧れとともに進行してきた(p.195)。

意味や価値の源泉である人間には、まだまだ隠れた能力が眠っているはずだ。「人間は脳の性能のうちわずか数%しか使っていない」などという人もいる。もっと高度な意味や価値を生み出す力が人間の中には隠れているはずだからテクノロジーを使って、その潜在した力を目覚めさせてやらなければいけない。こうした考えは人間をアップグレードし「ホモ・デウス(神のような人間)」にしようとする発想だとハラリは書く。

アップグレードするつもりで、ダウングレードしてしまう

いい話のように思えるが、ここで大問題になるのが「どういう能力をアップグレードするのか」ということである。

例えば受験勉強を超スピードでできるようになりたいとか、徹夜で仕事をしても眠くならないとか、顧客に何を言われても何も感じない強靭なメンタルとか、毎朝決まった時間に覚醒する意識とか、銃を持った敵の前へ恐れることなく爆弾を抱えて飛び出すとかいろいろとあるかもしれないが、そうした私たちが手軽にアップグレードしたいと望みそうな能力は教師が、雇用主が、野戦の指揮官が、要するに「現在の」社会で「こいつは使える」と評価されるような能力ばかりになりそうだ。

今日、すでに様々な向精神薬が私たちの神経ネットワークの働きを調整している。心の「健康」を維持するためにそうした薬を医師に処方してもらうことは珍しいはなしではない。一方で私たちの社会は薬物乱用といった問題にも直面している。神経に作用する薬物は「良い」薬物と「悪い」薬物に区別される。「良い」とされるのは「社会秩序や経済成長を増進する」効果を生むものである。それは疲れた人を奮い立たせ興奮した人を落ち着かせ生産や教育、戦闘の現場に組み込む。一方、社会秩序を不安定にしたり、経済成長を阻害する効果を生む薬物は「悪い」ものとされる。

仮に受験勉強力や突撃メンタル力を薬と電気で強化したとして、はたしてそれは「サピエンスをアップグレードした」ことになるのだろうか?

人間にどういう意識状態が求められるかは、歴史において時と場合において大きく変化してきた。森で狩りをする狩猟民と、古代都市で交易に携わる人と、テロリストを制圧しようとする特殊部隊隊員とでは、必要とされる意識の状態は全く異なるとハラリ氏は書いている。狩猟民と商人とVR・ARゴーグルを装着した特殊部隊隊員、どの意識状態が人間にとって最強かという問題は成り立たない。人間が置かれる状況はきわめて多彩であり、それに応じて意識に求められる「性能」も幅広く変化する。

いつだれにどういう感情を作り出すのが「善」であるのかその判断は、私たちの社会の支配的な価値観に基づいて下されてしまう。例えば、朝から元気に覚醒し集中してはつらつと労働できる、そういうのが良い感情の状態である、と。薬物も自動車や飛行機と同じ高度な道具であり、その目的地は人間が決めるのである。

そしてその決定を左右する基準となる信念の体系や価値観は、人類が認知革命を経て獲得した、虚構を生み出し、共有し、協力する能力に支えられている。私たちは、自分たちをどうするのかを考えるためにも虚構に依存しており、だからこそ、自分たちがどういう虚構の中にいるのか、どういう虚構を生み出すことができるのかを知る必要があるのだ。

家畜化

雨の夜、まどろみもせず、アスファルトを打つ雨粒たちの音を聞く。

詩を編んだり、楽曲を紡いだりする力などないわたしでも、そこに特別なものを感じる。そういうのもまた、意識という現象がもつ多彩な相のひとつなのである。

しかし、そうした夜の雨音になにかを感じる繊細な意識など「何の役に立たない」と一蹴し、薬を飲んで雨の音など気にせず速やかに就寝し、朝になればまた別の薬を飲んで天候や気圧などお構いなしに「やる気」を溢れさせながら満員電車へ突撃する。

このようなことをすることが、本当に「アップグレード」なのだろうか?

アップグレードしたつもりが、ダウングレードになるリスクがある。

ハラリ氏らしい皮肉の効いた一文なので、丁寧に引用してみよう。

「農民なら誰もが知っているとおり、人をいちばん手こずらせるのは、たいてい群れの最も賢いヤギで、だから農業革命には動物の心的能力をダウングレードするという側面があったのだ。テクノ人間至上主義者が思いつくような第二の認知革命は、私たちに対して同じことをし、これまでよりもはるかに効果的にデータをやり取りして処理できるものの、注意を払ったり夢を見たり疑ったりすることがほとんどできない人間を生み出す恐れがある。私たちは何百万年にもわたって、能力を強化されたチンパンジーだった。だが将来は、特大のアリになるかもしれない。」(p.204)

農耕牧畜の開始により野生動物を捕まえて「家畜」にする。飼育しやすい個体ばかりを選別して飼育し、交配させた結果「動物の心的能力」が「ダウングレード」された。

「テクノ人間至上主義」は人間を強化すると言いながら、そもそも「人間」が何者なのかその広さと深さをよく理解していない。

テクノ人間至上主義者の人々が「善意で」人間を良くしよう、アップグレードしようと望めば望むほど、人間に多様なあり方を、ある時代、ある社会の価値観「だけ」で切り詰めてしまう可能性もある。テクノ人間至上主義は、人間の意思を何より尊重するがゆえに、その意思をより快適な幸福な状態に保持しておくための手段をいとわない。しかしそのせいで神聖なはずの人間が「ただのデザイナー製品」にされてしまう(下巻p.208)。

ここで、そもそも人間にこだわらない(人間をどうにかしようとは思わない)、もうひとつのテクノ宗教が登場する。それが「データ教」である。

「データ教」ー森羅万象はデータの流れである。人間もデータの流れである。

人間至上主義にとってかわる可能性がある第二のテクノ宗教が「データ教」である。データ教の「教義」とは、ハラリ氏によれば次のようなものである。

「データ教では、森羅万象はデータの流れからできており、どんな現象やものの価値もデータ処理にどれだけ寄与するかで決まるとされている。」(『ホモ・デウス』下巻p.209)

従来、データは「知的活動のほんの第一段階」とみなされていたという。

データを集めたとして、それを分析し、その意味を解釈するのは「人間」にだけできるハイレベルの仕事であった。データだけ集まっていてもそれだけでは不十分で、それを分析すること、意味を明らかにすること、有用な知見を探し出すこと、そうしたこを人間が行って初めてデータは生き、価値あるものとなった。

データが、人間が書いたものにほとんど限られているうちはそれでもよかった。

※