意味の意味とは -「デノテーション」と「コノテーション」

意味

言葉としては特段めずらしくない。多くの人が子供の頃から知っている言葉だろう。この言葉の意味は〜とか、学校などではよく聞く言い方だろう。

ところが意味の「意味」を考えようとすると、これがなかなか謎なのである。日常に、あたりまえのような顔をして存在しているモノが、実は深い深い光で充満した闇への鍵だった。例えて言うならそういう感じだろうか。

前にこちらのnoteで、「意味する」とは「置き換える」ということであると書いた。

意味は「もの」ではない。

意味という「もの」が存在するわけではない。

意味の正体は何か特定の形を持ったものとして存在しているわけではない。

意味ということは「置き換える」操作である。

それは手続き、処理、作用といった動的な過程である。置き換えが生じるところに、意味という作用が生じる。

※

「りんご」という言葉の意味は、あの赤くて丸いモノのことである。

おや、そうなると、意味は「(あの赤くて丸い)モノ」じゃないか?

そう言いたくなるところであるが、違うのである。

何かのモノが、何か別のものの意味の「正体」であるかのように見えるのは、その前段で、置き換えるという処理がすでにおこなわれているからである。「りんご」を発声した時の音声あるいは文字列を、あの「赤くて丸いもの」に置き換えたからこそ、「りんご」という言葉の意味が、あの赤くて丸いモノのこと、になったのである。

※

なるほど、意味というのは「置き換え」から始まるのか!

と、思っていただけたかもしれないが、実は「置き換え」が意味するということのスタートラインではない。

◇

置き換えの前に、もうワンステップ別の手続き、処理、作用の動的な過程が動いている。

それは即ち「区別する」ことである。

例えば、Aの意味がBですよ、という場合、AをBに置き換えることができるためには、大前提として、AとBが別々のものでなければならない。

当たり前だろうと思われるかもしれないが、このAとBが別々であるということは、まったくぜんぜん自明なことではない。物事をどのくらいの分解能で(解像度で)区別識別できるかは、個々の生命の、生物の、個体の、神経システムの性能あるいは癖による。

ユクスキュルの『生物から見た世界』にあるように、小さなダニのような生物でも食べられそうなものと食べられなさそうなものを区別識別して、食べられそうなものが接近してきたと思えば、それまでじっとしていたものが飛び跳ねるといった行動を起こす。

個々の生命個体は生まれ持った基本的な自他識別のためのシステムを駆使して、自分自身とその環境世界(環世界)を区別し、その区別を再生産し続けるように、栄養分を取り込み、廃物を外に出すように動き続けることで「生きて」いく。

※

置き換えるやり方の二大方策 −ふたつの意味

さて、意味の話に戻る。

意味が「置き換えること」であると書いたが、この置き換えるやり方には大きく分けて二つがある。

そして置き換え方の二つのパターンに対応して「意味」にも二つのあり方がある。

◇第一のパターン

第一の置き換えは、ある何かから他の何かへの置き換えを、いつも同じようなパターンで反復しようとする。

いわば同一性へと回帰しようとする反復である。このタイプの反復からは、安定的に再生産されるコード(辞書のようなもの)が形成される。そうして一度コードが形成されてしまうと、そのコード自体が参照項となって、さらに強力に同一パターンでの反復が繰り返され、コードはますますその同一性を強化されるようになる。

そうしてりんごをみかんとは言わないとか、馬を鹿とは言わない、といったレベルの日常の安定した所与のものという外観を呈した意味の体系が形成される。

※

◇第二のパターン

一方、第二の置き換えは、この第一のパターンが作り出すコードから超出しよう、脱出しよう、とする置き換えである。

それは所与のものという外観を呈した日常の意味を逸脱するような、思いも掛けない「置き換え」を行う。そうして第一のパターンの安定した辞書的な意味の秩序の中には予め書かれていないような、意表を突く言葉と言葉、何かと何かの突く組み合わせを引き起こす。

※

この二つの意味の区別については、これまでコトバということの神秘を徹底的に思考した、さまざまな論者によってさまざまな概念のペアで呼ばれてきた。

例えば、ソシュールによるラングとランガージュ、信号(シグナル)と象徴(シンボル)、折口信夫の直接性と間接性、井筒俊彦のデノテーションとコノテーション、吉本隆明の自己表出と指示表出、あるいは中沢新一氏の非対称性の論理と対称性の論理の対比、などである。

デノテーションとコノテーション

井筒俊彦氏の『言語と呪術』(1956)では、この二つの意味のあり方は、デノテーションとコノテーションと呼ばれる。

その内容は次のように整理される。

まずデノテーションとは意味の外延的、指示作用的な側面であるという。

デノテーションはある言葉の意味のうちでも「現実の断片」と「直接連結」していると考えられるものであるという。デノテーションとしての意味は「名が正確に妥当するもののみを示す」ものである。ここでいう指示作用とは「言葉とそれが指す物との間にある直接的な関係」が想定される場合の置き換えである。

これに対してコノテーションとしての意味とは、内包的であり、論理的には「何であれ名によって呼ばれるために所有していなければならない複雑な特性あるいは特性の集合」である、という。

井筒氏の文脈からこの部分だけ切り離してしまうと、なんだか分からなくなってしまって恐縮だが、要するになんであれいろいろな互いに区別される事柄が一つにまとめられたり結ばれたりする、といったところである。

井筒氏は、コノテーションを「前論理的な境位」であるとする。

それは「いかなる種類の論理的な精緻化もいまだ受容されていない段階」である。コノテーションはデノテーション的な意味の「表示」や「指示」に先行し、それを可能にする意味生成の相であるという。

名としての言葉(名称語)の使用は,それが正確に何を指示(外延)するか知るまえですら,あるいは(より重要なことであるが)「外延対象」がまったくないときでも,「何か」を示唆したり心に呼び起こす傾向がある。[…]内包=心象がもつこの本来的な不鮮明さこそが,良かれ悪しかれ,言葉の意味の内的構造を作り上げ,われわれの言語を成立させているのである。(井筒俊彦『言語と呪術』,1956)

井筒俊彦氏は内包=コノテーションについて「それ自体では非常に貧弱なもの」であるとする。それは「せいぜいのところ,単なる心象」であり「曖昧で,不確定的で,まったく無力な何か」であるという。

しかし、それは同時に「潜在的な可能性の宝庫」でもあり「条件が揃えば思いがけない分岐線にそってさまざまに展開しうる」ものである。この点でコノテーションは完成した論理的なコード体系をなすデノテーションの意味に先立ち,それを生成する過程ということになる。

後の『意識と本質』でも、井筒氏は言語の伝達機能と意味分節的機能を対比し、前者に「不相応な重点が置かれる」ことの難を指摘し、「意味分節的機能にこそ第一の重点」が置かれなければならないと論じている。

この伝達機能というのがデノテーション、つまり同じ様なパターンを反復する置き換えに基づく日常的常識的な出来合いの意味の世界を作り出す。

そして意味分節機能というのがコノテーション、つまり何かと何かを自在に結びつける(結びつけては切り離す)ことで新たな置き換えの可能性を試し続ける意味創造のプロセスを動かす。

*

新しい意味を生産する

言語学者の池上嘉彦氏も、その著書『記号論への招待』で、この二つの意味について論じている。

第一の意味とは、明確なコードの存在を前提する意味作用。

第二の意味とは、新しいコードの提案を含む意味作用、である。

井筒氏の用語で言えば、前者やまさにデノテーション、後者はコノテーションである。

明確なコードの存在を想定した意味の方が日常的な意味であり、そこでは送信者と受信者がコードを共有する。決まったコードに基づいて送信者は意味をメッセージに置き換え、受信者へと送る。受信者はメッセージを送信者と同じコードによって解読し、その意味を再生する。これはクロード・シャノンの情報理論が想定する通信のモデルと同じである。

コードが同じなら、送信者と受信者にとってメッセージの意味は理想的には全く同じになる。

というか、メッセージの意味を送信側と受信側で「同じ」にするために、コードの一貫性を徹底して保持することが必要なのである。

ところが人間同士の間では言葉の意味は同時に複数の異なるコードで解読しうる。言葉を日常のコードとは異なるパターンで組み合わせる時、コミュニケーションは既成のコードを超えた新しいコードの提案を含むことになる。

とはいえ日常生活は単一の固定したコードに基づく決まった意味を持つ記号によってその運行が支えられているように見える。

意味はいつも同じ既成のコードによって保証されるべきものとされ、言葉もまた表層的には一義的な信号、デノテーションとしての側面を際立たせる。

言語のコードを管理する社会

『レンマ学』の中沢新一氏が以前から論じている「非対称性の論理」と「対称性の論理」の対比もまた、この二つの意味の相を論じたものである。

(難解とも言われる『レンマ学』については、下記のnoteで詳しくわかりやすく(?)読み込んでいるので、ぜひご参考にどうぞ)

※

中沢氏はヒトの脳には異なる領域の情報をつなぎ合わせ、異なるものに「同じ」を見つける「対称性」を見出す能力があるとする。この能力は多義的な象徴を生み出す。これが言葉の基層となる。

ところが、一度出来上がった「つなぎ合わせ」方が同じパターンで繰り返され他のつなぎ方が排除されるとき固定的なコードが現れ、対称性の論理は破れ非対称性の論理が始まる。

非対称性の論理で動く固定的にコードされた記号は、世界の意味を誰にとってもいつでもどこでも同じもの、一義的なものにする。

非対称性の論理を支える一義的な記号は、都市、国家、あるいは文字の発展とともに数千年で世界を覆い尽くした。20世紀以来のマスメディアでも一義性に基づく非対称性の論理が駆動している。

このあたりの話は『精霊の王』に詳しい。

(ちなみに『精霊の王』についても、下記のnoteで精読しているのでご参考にどうぞ。)

中沢氏は、異なるものを結びつけたり、新たな置き換えの可能性を試したりすることで、新しい意味を生む「対称性の論理」の力を社会の表面に引き出す可能性を探っている。

人間に許された自在な「置き換え」の可能性を、固定的なコード=意味の再生産に切り詰めるのではなく、人々の間で意味の変容のプロセスを動かすために用いることを提唱する。

このあたりの話は、中沢氏とも関わりの深い安藤礼二氏の『列島祝祭論』にも、その具体的な姿を見ることができる。

あるいは山本ひろ子氏の『変成譜』も、荒ぶる象徴、置き換えの爆発に対して、どうにかこうにかコードの体面を与えようとした思想の一面を捉えている。

さらに言えば、フロイトやユングも、この二つの意味を重ね合わされた階層構造で捉えた所で、その上層階から下層階へ、下層階から上層階への上り下りを、なんとか合理的な言葉による記述にもたらそうとした格闘であるとも言える。

まとめ コードは単一ではなく複数であり、静的ではなく動的である

さて、意味には二つのことがある、という話は、人間が言葉をもって理解することができる世界というものが、出来合いのものではないということを教えてくれる。

いや、出来合いでありながら出来合いではない、といった方がいいか。

根強く出来上がってはいるが、それは置き換えのやり方がいつも同じように反復されてきた結果であり、ミクロな置き換えのやり方を変えれば、変えてしまえば、変えられてしまえば、意味の世界は吹き飛んでしまう。

その「危うさ」イコール「創造性」を、日々他者から受け継いだ言葉を組み合わせて喋ったり書いたりしているひとりひとりの「わたし」たちが、どこまで引き受けられるのか。

どうやらこれは、人類と言語の一番深いところにある問題なのである。

意味の意味とは(2)

『遠近の回想』(De près et de loin)は、クロード・レヴィ=ストロース氏へのインタビューを収めた本である。インタビュアーはディディエ・エリボン氏である。みすず書房から竹内信夫氏による訳書が発行されており、日本語で読むことができる。

この本は、文化人類学や文化に関する学問に携わる人に限らず、ひろく「科学」で物事を理解することを願う人たちに読んでもらえるとよい一冊である。

この本の言葉は、話し言葉に対する書き言葉であり、印刷された活字の列でありながら、しかし、あくまでも声で語られた話し言葉なのである。

話し言葉なのに書き言葉、声なのに文字あるいは文字なのに声。言葉がそういう二つの極のあいだで「あいまい」なまま宙ぶらりんになっているということ、それこそがインタビューを本にすることのおもしろさだと思う。

意味するという動詞の意味

インタビュアーであるエリボン氏からの端的な問いかけに対し、レヴィ=ストロース氏は間髪を入れずに答える。

大部の著作の膨大なページの森のなかでは迷ってしまい容易に到達できないレヴィ=ストロース氏の思考のエッセンスが、ここでは「声」になって向こうから響いてくる。

例えば、私が個人的に興味のある「意味の意味」という問題について、レヴィ=ストロース氏の言葉を聞くことができる。

「意味する(signifier)という動詞が何を意味するかを一般的に考えてみると、それが常に、何か別の領域に、我々が探している意味の形式的対応物を見つけ出す、ということを意味していることに気付くのです」(『遠近の回想』p.254)

ここで、漫然と「意味」ではなくて、「意味する(signifier)」という「動詞」の話にフォーカスされていることにまず注意をしておきたい。

意味が、「意味する」であり、動詞である、ということは、意味が名詞で呼ばれる"もの"ではないということである。

いま問題になる意味は、意味する、動詞である。

では、その「する」は何をするのだろうか?

意味するのするは、見つけ出す。対応物を見つけ出す。「我々が探している」何かの対応物を見つけ出す。

例えば、何か謎の「A」、その意味が私にはわからない「A」があるとする。

「A」が何だか、別にわからなくてもよい、というのであればそれでよい。

しかし「A」が何だか、わからないと気が済まない、どうしても知りたい、わかりたいということになったとき、私たちは「A」に「対応」する、別の何か(BでもCでも)を探し出し、見つけ出す。そうして「謎のAの正体は、Bだったのか!」という具合に、謎Aの”意味がわかる”ということになる。

この「対応物を見つけ出す」について、レヴィ=ストロース氏は辞書を例に説明をしている。

「辞書というものが、このような論理の循環性をよく表しています。ある語の意味は別の語によって与えられるのですが、その語もまた、それを定義するためにはそれとは違った語に助けを求める、というわけです。」(『遠近の回想』p.254)

語から語へ、次から次へとある語に対応する他の語を見つけ出していく。そうしているうちに、私たちはどこかで「これなら知っている」と思える語に出会うことになる。

この「辞書」に例えて意味の意味を説明するということを、レヴィ=ストロース氏は『神話と意味』に収められた講演でも行っている。

「ある語なり、ある観念に、他の意味空間に属する数多くの対応語なり観念なりを見つけ出すことに成功すれば、我々はその語や観念の意味を見つけたと思うのです。意味とはこの対応関係の発見に他なりません。語について言えることは概念についても同じです。そして、神話はイメージや出来事という粗雑な対象物を道具とするわけですから、今述べた現象をいっそうあからさまに、いっそう大々的な規模で、露わにするのです。」(『遠近の回想』pp.254-255)

謎の語や、謎のイメージ、よくわからない観念を、他のすでにわかっている語やイメージや観念に置き換えることで、私たちは前者の意味がわかった、謎が解けた、と思うようになる。

すでにわかっている事柄、すでに自分が持ち合わせている「意味空間」の中に、新たに出会った謎のモノに「対応するもの」を見つけ出す。

そうすると、「これはあれだ!」となるわけである。

◇

ところで、このくだりの直前で、レヴィ=ストロース氏は次のようにも語っている。

「神話について書いた著作のなかで私が示したいと思ったことは、決して最終的な意味に到達することはできない、ということでした。人生と、その点では、同じことでしょうね。」(『遠近の回想』p.253)

最終的な意味に到達できない、とはどういうことだろうか。

それは意味するということが、未知のなにかを既知の別の何かに置き換えていくことだからである。

つまり、この「置き換える」ということには、予めどこかにゴールが設定されているわけではないのである。「置き換えの最終地点はこちらです」、「これ以上先には置き換えられません」というような何かは本質的にないのである。

もちろん、私たちひとりひとりは自分のなかで、何かひとつの事柄を選んで、「これ以上に先に置き換えを進行させるのはやめよう」と決心決意することはできる。

しかし、それは意味するということの動きそのものに属する事柄ではなく、逆に意味するという動きの外にあって、外から意味する動きを制約する別の動きなのである。

※

私たちは「○○の意味は何か」と問うことができるし、それにたいして「○○の意味とは△△△である!」という具合に答えることができる。

しかし、この△△△には、その先がある。

△△△は、さらに他の何かに置き換えられる可能性へと常に開かれている。

だからこそ、神話でも人生上の何かでも、その「意味」がどこかで最終的に決定されるということはない。

「ある神話が私や、あるいは、ある決まった時代と状況のなかでそれを物語、それを聞く者たちに提示する意味は、その神話が、他の語り手、他の聞き手に対して、他の状況、他の時代に提示するかもしれない意味との関係においてしか存在しないのです。」(『遠近の回想』p.253)

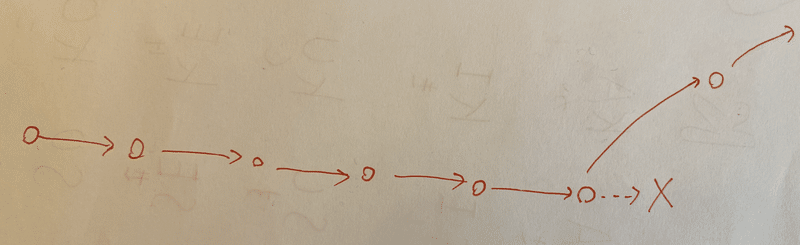

私たちが何かの謎Xの確定的な意味だと思っている事柄αは、αそれ自体に含まれる何か神秘的なパワーによってXの本当の意味であるわけではなく、単にX→αと置き換えて、そして仮に一時的に、置き換え運動がαで一時停止しているということにつきる。

そして何かのきっかけで、置き換えはαからβへ、βからγへと、滑り出し始めることもある。

ある意味は、他の意味との関係においてしか存在しない、というのはこういうことなのである。

「私」にとっての切実で決定的で最終的なゴールに思われる意味も、無数の可能な置き換えのなかの、たまたまひとつ、他ではない置き換えなのだということであり、不意にそこから、次なる置き換えへと転がり始める可能性が常にある。

「神話は一つの暗号解読用の格子を提供してくれます。そして、その格子は、ただその構成規則によってのみ定義できるのです。この格子が、ある一つの意味、神話そのものの意味ではなく、神話意外のものの意味を解き明かすことを可能にしてくれるわけです。意識の境界域にわだかまる世界とか、社会とか、歴史とかのイメージ、そしてそれらのイメージがいったい何であるかを問う人間たちの問い、そういうものの意味を神話は解き明かしてくれます。神話が提供してくれる了解可能性のマトリクスは、それらのイメージを一つの統一体として構成することを可能にしてくれるのです。」(『遠近の回想』pp.253-254)

格子、マトリクス。この例えは意味するということ、対応物を見つけるということ、置き換えるということの運動に、よりクリアな姿を与える。

即ち、置き換えはいたるところでランダムにカオス的に発生するが、それだけでなく、反復的に置換運動を生じることで(つまりあるAは頻繁にBと置き換えられるが、Cとは滅多に置き換えられない、ということ)、網目状の対応パターンを織りなすということである。

この格子、マトリクス、網目状の構造というのは、井筒俊彦氏の意味分節理論における「アラヤ織」にもつながるところであるし、南方熊楠の「燕石考」の4項モデルにもつながる話であって、きわめて奥が深い。

そしてなにより、この格子、マトリクスというのが、レヴィ=ストロース氏の「構造」の概念に関わる。

「社会生活のすべてが構造分析で理解できるなどと思ったことは決してありません」

レヴィ=ストロース氏といえば、「構造主義」の祖というふうに色々なところでしばしば書かれている。しかし驚くべきことに(いや、よくあることだが、というべきか)、ご本人はそのように思われることを拒否しているのである。そのあたりのことも『遠近の回想』で語られている。

例えば、こちらである。

「人間の経験の全体を数学的モデルに還元できる、などと主張した覚えは私にはまったくないのですがね。社会生活のすべてが構造分析で理解できるなどと思ったことは決してありませんーそんな考えは常識では考えられないことです。むしろ私は、社会生活とか、それを含む経験世界というものは、人間にとっては、偶然の支配する世界だと思っています。」(レヴィ=ストロース『遠近の回想』p.188)

置き換えの関係、即ち交換の関係、対応関係の格子、マトリクス、構造は、シンプルなモデルで記述されるわけだけれども、そういうモデルは「社会生活のすべて」を理解できる魔法の何かではない、という。

まさにレヴィ=ストロース氏がいうように「偶然」に支配されて変容していく存在世界の「すべて」を、定まった何かでまるごと説明できるだろうと考えるのはハッピーに過ぎる。

概念レベルのモデルというのは、そういうすべてをそこに置き換えれば、全ての謎が解決する、最終置き換え先ではないのである。

しかしそうだからと言って、概念レベルのモデルで思考することは無意味ではない。

「ただ私の考えでは、この経験世界という大きなスープ皿のなかでは、あちこちに小さな秩序の島が形造られていると思うのです。[…]私としては、たとえ小さくても、そして、それが特権的な領域であることは十分承知しつつ、いくらか厳密な議論ができる領域に専念することを選んだというだけのことです。」(レヴィ=ストロース『遠近の回想』p.188)

「偶然に支配」されて変容していく存在世界は、カオスである。それも創発と発生の可能性に満ちた、いい意味でのカオスである。「大きなスープ皿」というのはこのカオスのどろどろの例えである。

しかし、そのカオスのスープの中に「小さな秩序の島が形造られている」のである。それも一つ二つではなく、あちこちに、たくさん。

そういう小さな秩序を、抽象度の高い記号の組み合わせに置き換えて記述してみた、というのがレヴィ=ストロース氏の探求である。

それはカオスの流れの中で、相対的に安定した秩序の外観を呈している微小部分であり、その中で、「いくらか厳密な議論ができる」ようにするために、抽象度の高いモデルが用いられたのである。

このことをレヴィ=ストロース氏は次のような美しい例えに置き換えて、私たちに「わかる」ようにしてくれる。

「私の選んだ研究方法が現象世界全体を包括できないことも承知しています。たとえば天気予報のために作られた数理的なモデルが、夕日を見て我々のうちにわき起こる感動を説明できないのと、それは同じです。」(レヴィ=ストロース『遠近の回想』p.189)

◇

これについては、人類学のパースペクティブをめぐって、エリボン氏とのやりとりが進む。そして「モデルがそのまま現実に適用できることはめったにない」と明言されるに至る。

「私ならもっと進んで、モデルがそのまま現実に適用できることはめったにない、というでしょうね。ここでも研究対象に何を選んだかが問題なのです。」(レヴィ=ストロース『遠近の回想』p.189-190)

レヴィ=ストロース氏のモデルが扱う研究対象とは、次のようなことである。

「物事が具体的な現実世界のなかでどのように生起しているか、ということが問題である場合もあるでしょうし、人間の頭の中に何が生起しているかということが問題である場合もあります。後者の場合には、人は、物事の原理をそのまま正しく見るのではなく、どういうふうに行動するのがよいかを考えるのです。私が『親族の基本構造』で研究対象に選んだのは、この第二のアスペクトなのです。人々が何をしているかではなく、何を成すべきかと彼らが信じ、言っているかということなのです。」(レヴィ=ストロース『遠近の回想』p.190)

即ち、構造モデルの対象は「何をしているか」(実際に行われていること)ではなく、「何をなすべきかと信じ、言っているか」(観念され言語化された意味)なのである。

自然科学が対象とするような物質的なものとして「構造」がそのままどこかに転がっているわけではないのである。

構造はあくまでも語と語の置き換え関係、イメージや概念の置き換え関係といった、観念の領域に属する事柄に関わる。それも実際に行われている無数の置き換え処理や、対応物の発見処理がそのまま構造であるわけではなくて、時にランダムにゆらぐこともある多数の置き換えの動きから抽象された、理念的なモデルとして、構造ということが考えられるわけである。

こういう観察と記述のアプローチこそが、まさに科学的な思考ということなる。

「要するに問題は、現在の知識水準において、しかもある一定の研究目的に照らして、どのレベルに考察の対象を選べばもっとも有効であるか、ということなのです。[…]もっと一般的な見地に立てば、「これ」と「あれ」の選択を迫るというのは、いわゆる「社会科学」、いわゆる「人間科学」がまだ名前だけの科学でしかないということの証明だと、私は言いたい。真実の科学においては、さまざまな観察のレベルは互いに排他的なものではありません。むしろ相互補完的なものです。」(レヴィ=ストロース『遠近の回想』p.190-191)

「名前だけ」などとあるこの文章を、社会科学者、人間科学者の方が読むと辛辣なことが書いてあると思われるかもしれないが、冷静に、よく読んでいただきたいところである。重要なことは「真実の科学においては、さまざまな観察のレベルは互いに排他的なものではありません。むしろ相互補完的」というくだりである。

そして続けて、次のようにも書かれている。

「我々の学問領域では、変数があまりにも多いのです。それに観察者は幾重にも観察対象に絡まっています。また利用できる知的手段は、研究対象と同じくらい複雑なものですから、その研究対象に対して超越的位置に立つことができないのです。」(レヴィ=ストロース『遠近の回想』p.191)

ここでは、はじめに書いた意味するということをめぐる話と同じことが言われている。

科学的な思考もまた、それが言語やモデルによる記述である以上、何か謎の対象を、既知の別の何かに置き換える、対応させる、という「意味する」と同じ動きをすることになる。

そして「意味する」の置き換え、対応は、最終的な置き換え先、それ以上先に置き換えられない置き換えのゴールというものを持たないのであった。

科学もまた同じである。科学は永遠に反証可能性に開かれているからこそ、科学なのである。

反証可能性というのはこの場合、置き換え先が一つではないこと、置き換えは止まることがないことを意味する。

◇

意味するということ、何かの意味を探究することは、どこかで「わかった!」に辿り着く。

ある人が、謎の言葉Aに出会って、辞書を引くと、「AはBである」という置き換えが提案されていたとする。

このときもしBが既知であれば、「なるほど!AはBだったのか!早くそう言ってくれよ」という具合になる。

しかしもし、Bもまた謎だったなら、またBを辞書で調べることになる。そしてBもまた謎で、Cへ、Cもまた謎で、Dへ、と置き換えを重ねていくことになる。そして幸いにも(不幸にも)どこかのXで、ついに既知の言葉に出会った(出会ってしまった)とする。

ここで、ああよかった、めでたしめでたし、以上で置き換えは終わりです。ありがとうございました。…と言わないのが「科学」である。

科学は「現在の知識水準において」意味がわかったということに仮にされていることの先に、新たな置き換えの可能性を探し続けるのである。

根本的な問題は、どうして私たちはある置き換え先を「わかった」と思い、別の置き換え先を「わからない」と思うのか、ということである。

私たちの「わかる」と「わからない」の違いは、どこで発生して、私たちひとりひとりに取り憑いているのか?!

この話は、個人における個的言語アラヤ織が実は集団的アラヤ識につながり、その一部になっているという、井筒俊彦氏の意味分節理論につながるものである。

私たちは無数の他者たち死者たちの「ことば」の残響(これを集団的言語アラヤ織という)の中で、それを苗床として、個の個的アラヤ織として発生している。

私が物心ついて以来素朴に知っていると思ったり知らないと思ったりしていることは、この貸し与えられた意味分節体系の一部をつかって、分節して、分けて、分別して、わかったと思っていいる”だけ(もちろん、すばらしく大した「だけ」)”なのである。

このあたりの井筒俊彦氏の意味分節理論については下記の記事に書いているので、くわしくはこちらをご覧ください。

固着した妄想分別から躍動する分節へ

レヴィ=ストロース氏の話と、井筒俊彦氏の話を、「意味」という点で繋いで読んでみよう。

意味するとは置き換えること

レヴィ=ストロース氏は『遠近の回想』のなかで次のように言う。

「意味する(signifier)という動詞が何を意味するかを一般的に考えてみると、それが常に、何か別の領域に、我々が探している意味の形式的対応物を見つけ出す、ということを意味していることに気付くのです」(『遠近の回想』p.254)

意味するということは、ある語を別の語に置き換えることである。

ある未知の語が、別の既知の語に置き換えられたとき、私たちは前者の未知の語の「意味がわかった」という。

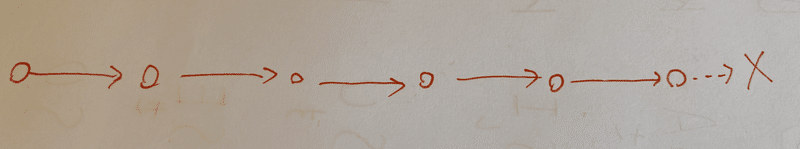

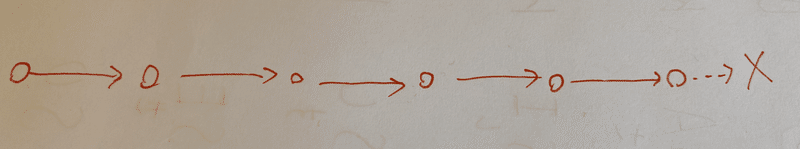

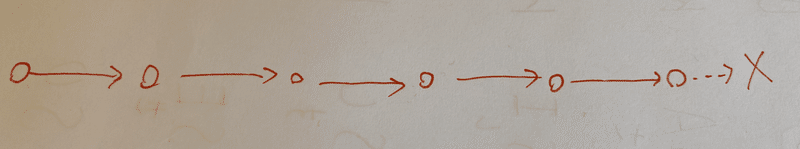

これを図にすると次のような具合だろうか。

置き換えは、一回で「わかった」となるとは限らず、何度も繰り返し置き換えて、ようやく「わかる」言葉に辿り着くということもある。

語には、言葉には、既知のものと未知のものがある。

何を当たり前のことをと思われるかもしれないが、考えてみれば、私たちの人生のある時点で、ある一式の語たちだけが「既知」になっていて、他は「未知」のままというのはどういうことだろうか?

例えば2歳くらいの子どもであれば、大人の口から発せられる多くの語は意味不明であると思われる。しかし私たちは大人になってみると、いつの間にか気づけば色々な言葉を「知ってる」と思うようになっている。

既知と未知の区別はどのように発生したのだろうか?

この問いに想いを巡らせる上で、強力なヒントを貸してくれるのが井筒俊彦氏の深層意味論である。特に『意識の形而上学』に記された集合的アラヤ織と個的アラヤ織の関係は、既知と未知の区別が発生するに至る経緯を解してくれる。

◇

井筒俊彦氏の『意識の形而上学』は、文庫本で160ページくらいの薄さである。気軽に持ち歩ける一冊である。

とはいえ、薄いの物質的な側面に限られたことであって、そこに記された文字たちの配列から発生する意味たるや、たいへんな厚さである。

意味するとは、未知を既知に置き換えること。あるいは置き換えを止めてしまう既知

さて、「意味」というのは、言葉Aを言葉Bに置き換える動きであった。

何かの辞書を手に取って適当なページを開いてみれば、知らない言葉がぞろぞろと並んでいることだろう。その中のひとつ、どれでもよいのでなにか適当な言葉を選んでみると、そこには例えば「パッションフルーツとは、南米原産のトケイソウ科の植物の果実である」という具合に書いてある。ここで「なるほど!トケイソウの仲間か!」とわかる人は良いが、逆に私のようにトケイソウなるものを知らないと、今度は「トケイソウとは何?」と思うことになる。そうすると今度は「トケイソウ」を辞書で引けば良い。

このように、次から次へとわからない言葉を他の言葉へ置き換えていくと、置き換えを何度か繰り返すうちに「分かる」言葉に辿り着く。

そうして最初のわからない言葉の意味が、既知の言葉に置き換えられたところで「わかった」ということになる。

それが上にも示したこの図で言わんとすところである。

試験でよい点数を取ったり、書類を読んでサインするといった表向きの渡世においては、こういう具合の「わかった」でもよい(「でもよい」というか、極めて大切なスキルである)。

しかし、ここで次のような疑問が湧き上がってきたのであった。即ち、「わかる」言葉が「わかる」言葉になったのはどうしてか?と。

「わかる」言葉が「わかる」言葉になったのはどうしてか??

未知の言葉を、既知の言葉に置き換えて「わかる」という処理ができるようになるためには、その下に、ある基礎的な大きな仕組みが隠れて動いていなければならない。

私たちは常日頃、わからない言葉に出会うこともあるし、わかっている言葉に出会うこともある。

誰しも幼い子供の頃には、大人同士が喋っている言葉や、テレビのニュースで流れてくる言葉など、そのほとんどが「わからない」言葉だったのではないか。

それが成長するにつれて、色々な人のさまざまな言葉を聞いたり読んだりしているうちに、その中に繰り返し現れる語から語への置き換えパターンに晒される事になる。

人間の場合、AIの強化学習とは少し違って、愛着のある、信頼している他者による言葉の置き換えであれば、反復頻度が少なくてもすぐに真似をするようになったりする。ビッグデータがなくてもよいのである。そうして愛着のある親しい他者が言っているのを聞いたことがある言葉であれば、そこで”よくわからないけれどとりあえずあの人が言っていた言葉と同じだから大丈夫だろう”という感じになる。

また言語以前の身体感覚による置き換えと直接重なる置き換え関係もある。例えば、「熱い」は「嫌」、「痛い」は「嫌」といった置き換えである。この手の身体がらみの置き換えの固着度はたいへんなものである。

私たちの「わかる」の終着点を突き詰めて行くと、大概はこのあたり、愛着のある他者が嬉しそうに、あるいは悲しそうに言っていた言葉だったり、身体レベルでびっくりした時に聞いた言葉だったりする。

◇

このプロセスに仮になにか名前をつけるとすると、私に対する他の人々からの言葉の贈与、あるいは伝承。もしくは言葉というもののある人から、私への「感染」。あるいは言葉というものの「私」への「憑依」。などなどと仮に呼ぶことができそうである。

そういう現象こそが、私たちひとりひとりの日常素朴な「わかる」下に隠れて動いている、「わかる」を作り出す大きな仕組みである。

私たちが日常「わかった」とか「わからない」とかいう場合の「わかる」は、物心ついて以来、私たちが耳にしてきた誰かの声や、私たちが目にしてきた誰かが記した文字たちによって刻み込まれたものである。

私が「わかった」とか「わからない」という時、それは「私」が主体として主語として、自律独立唯我独尊して分かったりわからなかったりしているのではない。わかったりわからなかったりしているのは、「私」という肉体がこれまでたまたま耳にし目にし接触し、そして感染した言葉たちがそうしていることである。

この個々人を超えた言葉と言葉の置き換え関係の連鎖を、井筒俊彦氏は「集団的アラヤ識の深層における無数の言語的意味分節単位の、無数の意味カルマの堆積の超個的聯合体系」と呼ぶのである(『意識の形而上学』p.60)。

この私に感染した言葉たちとは、「集団的アラヤ識の深層における無数の言語的意味分節単位の、無数の意味カルマの堆積の超個的聯合体系」のうちで、たまたま偶然、個的私がそれまでの人生のうちに接触した部分ということになる。

※

アラヤ識、集団と個、深層と表層、意味、分節、カルマの堆積。日常の渡世では滅多に遭遇することのない謎めいた言葉たち、「わからない」言葉が並んでいると思われるかもしれない。

この一文だけではない。

『意識の形而上学』は、160ページほどの全編を通じて、最初から最後までがこういう言葉たちのオンパレードになっているのである!

こういう文章を見つけると「もっとわかりやすい言葉で書いて欲しい」という声が上がることがあるけれども、実はこういうのはわざわざせっかく「わからない」「わかりにくい」言葉で書いてくれているのである。

なぜそんな「分かりにくい」ことをするのか?と思われるかもしれないが、これは間違っても嫌がらせではない。

むしろ逆にこの「わからない」言葉たちの列は、地獄に下がってきた一本の蜘蛛の糸のようなものなのである。それは私たちのわかるをわからないへ変換し、新たなわかり方へと組み替えてくれるトリガになる言葉なのである。

こういう「わからない」珠玉の言葉たちにふれることで、わたしたちは、自分の「わかる」世界、自分がわかっている自分自身というものが、いかに小さく限定されて固まってしまった煮凝りの破片であるかを知ることができるのである。

◇

もう少し詳しく説明してみよう。

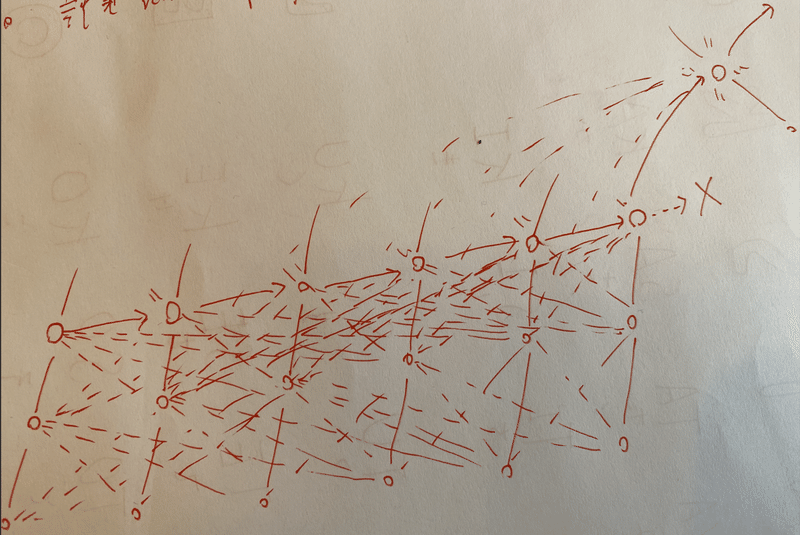

集合的アラヤ織を二次元の平面に描くのは難しいけれど、強いてその影のようなものを描くとすれば、こちらのようになるだろう。

小さな丸が、ひとつひとつ語、イメージ、概念などである。それを抽象的に「項」と呼ぼう。

ある一つの項は、他の項と、別々に異なりながらも対応するもの、同じと扱えるもの、という関係にある。この関係には、いつもペアになる関係と、滅多にペアにならない関係の二種類がある。高いと低い、暑いと寒い、長いと短いなど、人類の感覚知覚に起因する言語の手前の区別・分節と対応するかどうかで、二種類の関係の違いが生じるのではないかと思われる。

この項と項の関係は、個々人の脳を超えて、個々人の声を超え出て、個々人の文字から浮かび上がって、人間の「個」というものを超えて、時空を超えて、項と項で関係を結び合い、ネットワークを成している。これこそが「集団的アラヤ識」であり、それを構成する項と項のペアが「言語的意味分節単位」にあたる。

辞書に見られる語から語への置き換え関係、一直線に並んでいる項と項の置き換え関係であるが、じつは一つ一つの項は他の項とペアになっている。

さらにそのペアは、他のペアと対応関係に入ることで、始めて意味作用、意味するということを始める。

つまり上の図では赤丸で示した「意味分節の最小単位」は、実は二項の「ペア」が「ペア」になった四項関係である。

○ - ○

| × |

○ - ○

この最小単位としての四項関係ということについては、下記の記事で詳しく書いているので参考にどうぞ。

◇

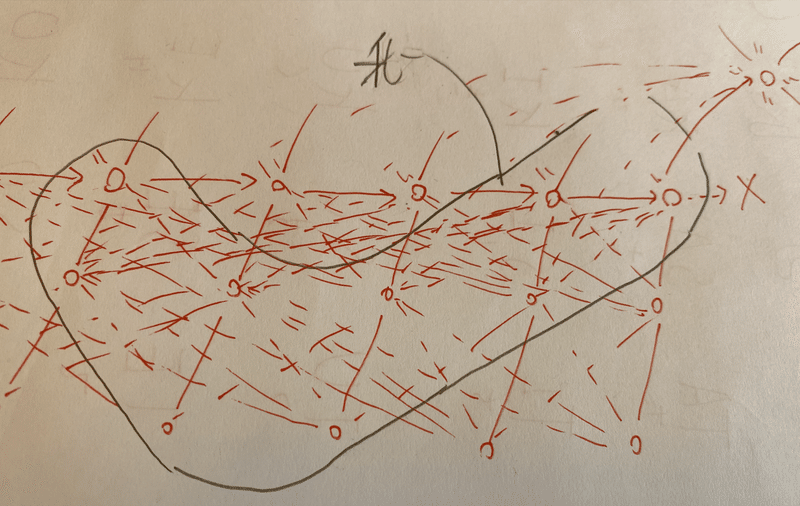

さて、ここで私たち一人一人の「個」の言語アラヤ織は、このネットワークのうちのある部分である、ということもできる。

集合的アラヤ織のうち、個の肉体が、その耳や目、あるいは全身で、これまでたまたま接触した項たち言葉たちが煮凝りというかテリーヌのようになって、「私」の下で「私」の台座になっている。

◇

なにより私たちが「私」に関して、これが私だ、これは私じゃない、などと言葉であれこれ我執的に思考できるようになっているのも、他ならぬそのかつて接触した言葉たちの煮凝りのおかげというか、煮凝りの「せい」ということになる。

伝染憑依した言葉たちの煮凝りの上で、中で、私たちははじめて「私」について考えたり言ったり、私がリアルだと思っている世界についてイメージしたり言葉にしたりすることができるようになる。この煮凝りの中で、私たちは存在分節を行い、意識分節を行うのである。

この煮凝りに対して仏教が与えた名前が「(個的)アラヤ識」なのである。

※

あるいは上の図や喩え方は不十分かもしれない。

アタマのなかでゼリー状のものがどよんどよんと揺れている姿は、「アラヤ識」の全体のダイナミックな動きのなかの、ごく小さな部分にフォーカスしたものに過ぎない。

個人のアラヤ識は、あくまでも超個的・集団的アラヤ識に繋がっているその一部である。例えていうなら、心臓から全身に張り巡らされた血管のネットワークの全体が超個的・集団的アラヤ識だとしたら、個人のアラヤ識は毛細血管の末端の末端の、何年も前から同じ血液がずっと詰まっているのではいかとおそろしくなるような凝り固まった部分、ということになる。

わたしたちはそういう残念な肩こりのような個的アラヤ識を使って、「わかった」とか「わからない」とか「わかりやすい」「わかりにくい」とやっているのが「私」なのだ、ということになる。

◇ ◇

もちろんこれは「わかる」ということを馬鹿にしているわけでもなく、貶めているわけでもない。肩こりだといわれてガッカリする必要もない。

問題は「わかる」というのがより大きなシステムの微小な部分の話であるということを常に忘れずに念頭におくことができるか、ということである。

そして「わかる(分ける)」やり方は多数、あるいは無数にありえるということ、それはつまり、あるわかり方から、別のわかり方へと、わかり方を変容あるいは拡張させていくことができるし、そうしなければならない局面が人生には少なからずある、ということである。

「わかる」「既知」は語から語への置き換えにブレーキをかける、赤信号にもなる。しかし、置き換えをいつまでも止めたままにしておくことは、言葉というものの性格からしてできない。特に、新たな他者の言葉との遭遇は、「私」の自我の固まった「既知」の言葉たちを、再び未知の状態に、置き換え相手が定まらない状態に引き戻し、そうすることで新たな置き換えを開始させる青信号になる。

私たちにとって世界が、他者が、未来が、そして自分自身が、根本的にはどこまでいっても「未知」である限り、絶えずわかり方を多数化し、ハイブリッドに重ね合わせ、「わかる」ことができる領域を広げたり、深めたり、より細かくしたりと、変容させることができるということが、なにより重要である。

※

仏教でいう「悟り」はこのわかり方を変容させるということにかかっているし、なによりも今日の人類の力の源泉である「科学」もまた、わかり方を変容させ続けることで発展してきたのである。

「わかる」ということは常に無限の全体の中の微細な部分でのできごとである。「わかる」やり方、わかり方は、変容し、広がり、深まり、あるいは一点に収斂しながら部分を全体に全体を部分につなぐようでなければならない。

アラヤ識は分節システム

繰り返しになるが、アラヤ識についてさらに敷衍(言い換え)してみよう。

特に「アラヤ識」なるものが「わかる」ということとどう関係するのか?

これについては先ほどの引用ですでにヒントが出ている。アラヤ識(集団的でも個的でも)の「深層」は「無数の言語的意味分節単位」で織りなされているというところである。

アラヤ識には深層から表層に至るまで「言語的意味分節単位」が堆積している。ここで重要なことは、この分節単位は固まっているが完全には固まっていない、ということである。煮凝りとかテリーヌとか書いたのはこのためである。

分節単位が固まっていないということは、分節単位が複数集まって織りなす分節システムの体系構造もまた固まっているが固まっていないということに通じる。

なぜ固まっているが固まっていないということになるのかといえば、それは即ちこの「分節単位」は「分節する(分ける)」動きの産物、分節作用の結果として生み出され残されるものだからである。

分節はそもそもが「もの」ではなく動きなのである。

分節は「分節する」ことである。

この分節することに先行して、予め最初からすでに分節されている単位や項はない。分節する動きは無分節・分節以前で動き出し、その動きの痕跡や影のようなものとして互いに他とは分節された単位を残す。

この分節する動きによって生み出された分節単位は、なにか予めそれ自体として出来上がっている固体的パーツではない。

◇

この分節する動きは、二つの側面をもつことになる(双面性)。

第一は、同じような分節の動きを反復することにより、その動きの影として生じる分節単位たちの関係をいつも同じような安定してみえるもの、時に一貫しているように見えるもの、として生み出すという側面である。

第二は、自在に動き回りながら分節し、これまで反復的な分節が無かったところに新たな区切りを入れてみたり、それまで過剰に反復されていた分節を横切る別の分節を重ねたりする、反復から逸脱する側面である。

分節する動きには、反復的な側面と、反復的でない側面がある。

煩悩をはらう

私たちの通常日常のアラヤ識は、この第一の反復され、一貫しているかのような外観を呈した分節の動きによって区画されている。そしてそこに、いわゆる日常的に私たちが「わかっている」世界と、その世界を「わかっている」と思っている「意識」が区切り出される。

この表層の意識がどういうものか、井筒氏は次のように大乗起信論の一節を引いている。

「『起信論』のテクストは、「意識」を説明して言う。実存の「妄執」がいよいよ深まって、いわゆる外境を追い求め「六塵」を分別するようになること、それを「名づけて意識となし、また分離織と名づけ、また説いて分別事識とも名づく。此の識は見(=知的迷い)と愛(=情欲的迷い)との煩悩に依りて増長する」と。[…]『起信論』のこのコンテクストにおける「意識」の語が、私が本論の最初から論述してきた言語的意味分節機能という意味での「意識」と本質的に同義であることは明らかであろう。(井筒俊彦『意識の形而上学』p.128)

知的迷いと情欲的迷いによる煩悩。

物事を区別し、自他を区別し、あるいは男女を区別し、生死を区別し、その互いに区別された一方の側から他方の側を、欲したり、恐れたり、慄いたりする。それが煩悩である。

煩悩は意識に起因する。そして意識とは「分節する」動きが反復され、固着した外観を呈している姿である。

※

人が妄想分別が引き起こす煩悩から離脱するためには、過剰に反復され固着してしまった言語的意味分節の動きから、その固着した姿という外観を拭い去ることが必要になる。ここで分節する動きの第二の側面、反復を逸脱することができる性能を全面に引っ張り出してくることになる。

このあたりの経緯を『意識の形而上学』の井筒俊彦氏は「覚」と「不覚」、「始覚」と「本覚」というキータームの組み合わせから描いていく。そこには固着した妄想分別を、分節化する「動き」の躍動性の方へと引き戻す、始覚のから本覚に至る四段階のステップが次のように描かれている。

1)始覚の初位。即ち「妄念の所産にすぎぬ妄象的存在界を純客観的に実在するものと思い込んでそれに執着し」ている状態にはまり込んでいたことに、不意に気づくこと。

2)「主・客に分裂した「アラヤ識の主体的側面を対象可視、真実在であると妄想してそれに固着する「我」の意識(「我執」)を払い棄て、そこから離脱しようとする」段階(井筒俊彦『意識の形而上学』p.134)。

3)「一切諸法は「妄念」の所産であって、悉く非実体的な妄象にすぎないのだが、それを客観的実在と誤認し、現象的存在世界を主体の外に成立している外的世界と考えてそれに執着する」ことをやめる段階(井筒俊彦『意識の形而上学』p.134)。

4)「「妄念」がまさに起動しようとする微妙な瞬間を知覚してそれを捨離する」段階(井筒俊彦『意識の形而上学』p.135)。

分節する動きが過剰な反復によって固着した外観を呈していることに気づくこと、そして特にその固着した分節の最たるものが「主・客」の分節であるということを痛感すること。その上で「主・客」の分節が発生し続ける意識ー無意識の流れを醒めた意識で自覚しつづける。

これはもちろん誰でも簡単にできることではなく、まさに「修行」、それも「言語的意味分節修行」であると井筒氏は書くのである(井筒俊彦『意識の形而上学』p.137)。

言語的意味分節修行。大きく書いて壁に貼っておきたい言葉である。

『意識の形而上学』はそれ自体が、分節体系を多重に変換していく書であり、この本を読むこと自体がひとつの「分節修行」になるわけである。

※ ※

3歳2ヶ月の次男が、「お熱が安い」と言った。自分で体温計をもってきて、熱を測って、そう言っている(ちなみに体温計に表示される数値の大小関係はわかっているようだ)。

体温が「安い」とはどういうことか?

おそらく次男は、「高い」と分節され対立する概念を「安い」と言っているのだろう。お金の高い安いである。

「高い」は、体温とか温度であれば「低い」と分節され対立するし、マネーの話であれば「安い」と分節され対立するし、あるいは身長のようなことであれば「低い」と分節され対立する。同じ一つの「高い」が、異なる複数の意味分節単位のあいだで共有されている。

次男は「熱が高く-ない」ということを言おうとして「高い」と対立する語Xを無意識のうちに探索したのだと考えられる。そうしてどういうわけか「低い」ではなく、「安い」を持ってきた次第である。

※

この「お熱が安い」に対して、私は咄嗟に「お熱は「低い」だよ」と発声してた。してしまった。次男は「ああそう」という感じであったけれど、おそらくこの愛すべき(?)親の発話を聞いて、彼の脳神経における発火のマップが変容し、「高い」の対立項として「低い」なるものが結びついた可能性がある。

こうして彼の個的アラヤ織が、また一筋強力に、集合的アラヤ織に結びつけられたのである。言葉はこうして、分節体系を新しく生まれた子供の中に複製して、さらに世代を超えて生き延びさせようとする。次男も、私も、連綿と無数の死者たちからつながる「言葉」の残響、集団的言語アラヤ織の流動体の表面に、束の間現れた小さな突起物のようなもので、それを私たちは「個」と呼ぶのである。ここで私は、”私でないものではないものとしての私”なのである。

レヴィ=ストロースの「神話論理」と意味分節理論

クロード・レヴィ=ストロース氏の大著『神話論理』は時々手に取っては何度でも読み返したい一冊である。否、五冊である。

レヴィ=ストロース氏といえば、いわゆる構造主義の火付け役として有名である。レヴィ=ストロース氏は1908年に生まれ2009年に亡くなられている。1908年は明治四十一年、第二次桂内閣成立の年であり、愛新覚羅溥儀が清の「ラスト・エンペラー」宣統帝として即位した年でもある。この数年後1914年には第一次世界大戦が始まるという、まさに激動の20世紀が蠢き始めようとしている時であり、レヴィ=ストロース氏もまたその後の歴史の流れに飲み込まれることになる。

※

ユダヤ系であるレヴィ=ストロースは、ナチスドイツに占領されたフランスからアメリカに亡命することになる。レヴィ=ストロースはこの亡命の旅での経験を『悲しき熱帯』に記し、今日の読者である私たちにもありありと追体験させてくれる。

レヴィ=ストロース自身によって描かれた亡命の旅は、「熱帯」の中を移動する物語である。

そこで「熱帯」は人類学者としてのレヴィ=ストロースにとっての研究"対象"(研究者の外部に、研究者自身とは本質的に無関係に、それ自体としてあるべきもの)でもあると同時に、あるいはそれ以上に、彼自身を媒介し変容させた通過儀礼のフィールドであるとも言えるかもしれない。

生と死、死と生

旧世界と新世界、ヨーロッパとアメリカ

文明と野生、人間と動物

神話では、こうした二つの「極」の「あいだ」を移動しながら、あちらに行ったりこちらに行ったりする"トリックスター"たちが活躍する。トリックスターたちは、二つの極のあいだで両義的な媒介者として立ち回り、二つの極が近づき過ぎればこれを引き離し、離れ過ぎればこれを近づけては、つかずはなれずのいい関係を保とうとする。

神話の思考は、二つの極のどちらか一方を排他的に選択するというシロモノではなく、二つの極のどちらでもなく、どちらでもある中間の領域を保ち続けようとする。そうすることで二つの極の双方をそれとして存在させる。

大西洋を水平移動する一隻の船、避難民を満載した船と、その船が辿り着いたカリブ海に浮かぶ小さなフランス植民地マルティニーク島での危険な足止め。これはどちらも、そうした二つの「極」の「あいだ」を分離しすつ結びつける媒介項のようである。

船と島は、どちらも空気と水の境界としての水面に浮かぶ中間的な何かである。一方は動いている中間的な何かで、他方は止まっている、ちょうど「波」のような中間的な何か。

生死どちらに転ぶかわからない、なんともあやうい曖昧な時空間の旅が、この「動」と「静」の境界、水と空気の境界を開いていく。

このモチーフは、後にレヴィ=ストロースが『神話論理III』で詳しく取り上げた「カヌーに乗った太陽と月の旅」の神話を思わせる。

「カヌーに乗った太陽と月の旅」については下記のnoteに書いたことがあるのでご参考にどうぞ。

◇

さて、『神話論理』である。その厚さを前に「読む」という営みの広大さと、それに捧げることのできる人生の短さに目眩がする書物である。

なおこの四巻(五冊)を読めば終わりというわけではなく、『やきもち焼きの土器づくり』と『大山猫の物語』と『仮面の道』という続編が続いていく。

♪

なぜこれほど分厚いのか?

それはこの本が、ある基本的な操作を繰り返し繰り返し、反復するからであり、どこかで「おわる」必要がないからである。その基本的な操作は反復されながら少しづつその動き方を変容させていく。その反復は終わらない。どこかで不意に一旦停止することもできるが、気がつくとまた再開しているという具合である。

例えるならそれはレヴィ=ストロース氏があるところで書いているように、ラヴェルの"ボレロ"のような具合である。

『神話論理』はなにか結論なるものに向かって一直線に進む本ではない。あるいは頂上に向かって一段一段階段を上っていく本でもない。『神話論理』は、それが本である以上、そのテキスト自体は一列に並べられていくが、その線形性は仮の姿である。その正体はぐるぐると回りながら螺旋状の痕跡を残していく動きである。ある地点でぐるぐると回転運動をはじめ、いつの間にか別の場所で回っていたかと思うと、また元の地点に戻っていたり、戻っていなかったりする。どこにも向かわず、はじめから終点はないし、そもそも始点もない。

レヴィ=ストロース氏は大著の『神話論理』を、日々慣れ親しんだ音楽を奏でるように綴っていったらしい。レヴィ=ストロース氏自身、神話と音楽をむすびつけて考えている。人間において音楽が発生するメカニズムと、神話が発生するメカニズムは、同じであると考えられる。この辺りの話は中沢新一氏の『レンマ学』が参考になる。

『神話論理」の第一巻『生のものと火を通したもの』、その冒頭の「序曲」は次のように幕を開ける。

「生のものと火を通したもの、新鮮なものと腐ったもの、湿ったものと焼いたものなどは、民族誌家がある特定の文化の中に身を置いて観察しさえすれば、明確に定義できる経験的区別である。これらの区別が概念の道具となり、さまざまな抽象的観念の抽出に使われ、さらにはその観念をつなぎ合わせて命題にすることができる。それがどのようにして行われるかを示すのが本書の目的である。」(『生のものと火を通したもの 神話論理I』p.5)

経験的区別が道具となって抽象的観念の抽出とつなぎ合わせが行われる。

そして、この区別のつなぎ合わせ方には論理があり、法則がある。

のっけから唐突に何のことかと思われるかもしれないが、これはまさに、幕が開いてみたら、もうすでに演奏が始まっていた、という具合である。観客としては吃驚だが、ついていけば良い。

『神話論理』が全巻を通じて繰り返し浮かび上がらせようとするある基本的な操作とは、経験的な区別を抽象的な観念同士の区別と重ね合わせること、そして抽象的観念のペアを付かず離れずの関係に「つなぎ合わせ」ることである。

○ ●

区別することは反復されながら、次から次へと新たな区別を生み出していく。また、ある区別と別の区別を重ね合わせることもまた反復されながら、次々と新たな区別同士の重ね方を生み出していく。

神話は完成されることなく、動き続ける。

神話は、それが実際にあるひととひとの口と耳のあいだで語られるつど、変奏されていく。ある神話は、特にそれがひとによって語られるものであるときには、語る人と聞く人の間でつどその形を変えていく。神話は発生し続ける。どこかで完成することも、その発生が止まることもない。それはまるで生成変容し続ける生命のようでもある。「これが神話です、以上です」という具合に何かの完成形を固めて止めて置けるようなものではない。

「神話の研究はたしかに方法論上の問題を提起する。問題を解決するために必要な数の部分に分割するというデカルトの原則に合わないからである。神話分析には真の意味での終わりがなく、分解の作業の終わりで捉えうる秘められた統一性も存在しない。(『生のものと火を通したもの 神話論理I』p.11)

神話を語るということは、完成されて固められた台本を一言一句間違えないように読み上げるような営みではない。読む人と聞く人の間で、つどつど変奏されて、変容していくのが神話の姿である。そうした語られた神話が文字で記録され、保存されるようになったとしても、それはたまたまあるひとつのバージョンが記録されたということであり、いつ、どこで、だれから採集したかによって、その内容、その文字列の配列は他でもあり得たはずである。

そのいくつものバリエーションのうちどれがオリジナルでどれがコピーかという区別は全く問題にならない。強いてどちらか選べと言われれば、すべてがオリジナルだしすべてがコピーだということになろう。

この話については、以前『神話論理』の最後の1ページを読んでみるという筋でnoteに記事を書いたことがあるので参考にどうぞ。

◇

神話の「論理」もまた、石の表面に文字として声を固めた碑文のようなものではなく、この生命のような生成変容プロセスを動かしている、基本的な操作の動き方である。

ではその基本的な操作の動き方とはどういうことか?

レヴィ=ストロース氏は上に引用した文章に続けて、次のように書いている。

さまざまな主題が果てしなく二つに分かれてゆく。それらを整理分類し、分離したとおもったところで、予想外の関連に応じてふたたびくっついてゆくのをみるしかない。」(『生のものと火を通したもの 神話論理I』p.11)

二つに分かれていく。

そして再びくっついてゆく。

なんともシンプルである。まず分けること、分節すること、区別すること。これらはすべて区別分節「すること」つまり動きである。

この区別する動きが一番基本的だということに重大な意味がある。

区別分節することは、なにかどこかから拾ってきた出来合いのもの二つを、あとから横並びにするということではない。区別"された"「あれ」と「これ」は、区別するという動きの後に、互いに相手方とは異なるものとして発生したのである。区別"されたもの"は区別"すること"の後に生じるのであって、先にあるということはない。

そして人間と動物の区別、文明と野蛮の区別もまた、そういう「区別すること」のひとつの変奏なのである。

※

『神話論理』のはじまりは「経験的区別」であった。

経験的区別とはどういうことかといえば、レヴィ=ストロース氏が書いている通り、生のものと火を通したものの区別とか、湿ったものと焼いたものの区別とか、そういう区別である。そうした区別は、私たち一人一人が日常生活の中で何気なく、特段深く考えることもなく、当たり前のように区別している区別である。熱いと冷たい、明るいと暗い、嬉しいと悲しいといった区別であれば、ごく小さな子どもの時分からできるのが、私たちである。

成長するにつれて私たちはいくつもの区別を日常のあらゆるミクロな場面に発見できるようになる。皿にのったパンは食べられるが、地面に落ちて砂まみれになったパンは食べられない。いや、落ちても3秒以内に拾えば食べてもいい、いやいや、砂まみれになっていなくても、ただ床に落ちたというだけでもう食べない方がいい。などなど。

私たちは学校で教えられたり、強いて何かマニュアルを丸暗記するような勉強をするまでもなく、こういう具合の区別を日常生活を通じて習得しつづけている。これだけなら当たり前のことだと思われるかもしれないが、ここには大変な秘密が隠れている。

「もの」同士は即自的に区別されない

その秘密とはすなわち、これらの日常的経験的な区別は、「もの」の側にあるのではない、ということである。

ものとものが区別されるのは、ものたちがそれ自体として自ずから互いに異なっているからではない。さまざまなもの同士が、それぞれ他と違っているのは、それぞれのものが最初からそれ自体の内部に他とはことなる本質を持っているからではない。

私たちが日常経験する身の回りの様々な「もの」たちは、それ自体として、自ずから(即自的に)「本質」をもって存在しているような顔をしているけれども、実はちがう。

区別する動きを「ひと」に帰属させない

ものが自ずから互いに分かれていないとする。

そうなると、ものとものの「違い」はどこに由来するのか?

ものともとが異なっているのは、わたしたち「ひと」が「区別する」からだろうか?区別は私たち人間の主観が作り出すものだろうか?

この問いに対して「はいそうです」と答えたくなってしまうところであるが、ここであえて答えず、踏みとどまってみよう。

例えば、水揚げしたばかりの魚と、刺身になった魚を「区別」するのは、私たち「ひと」の側が行っていることにみえる。日本の文化に慣れ親しんでいる人であれば、「刺身」と「生魚」を区別している。刺身はそのまま食べて良いたべものものであるが、釣り針が外されたばかりの生魚を鵜や鷺がやるように丸ごと口に入れるひとには滅多にお目にかかれない。ところが、お刺身を食べる習慣のない文化圏の人たちの中には、「刺身」と「死んだ生(なま)魚」を区別しないひともいる。その人たちからすると、刺身を食べるということがとてもオソロシイことに思えるのだという。

文化の違い、ひとのちがいによって、ものごとの区別の仕方が違うということはよくある。そうなると、ものごとの区別、ものとものの区別は「もの」それ自体の本質的な何かではなく、「ひと」の側の行いだと言えそうな気がするけれども、なにがマズイのだろうか?

「ひとでないもの」と区別される「もの」としての「ひと」

問題は「ひと」である。

「ひと」というのが「ひと」であるのは、「ひと」が「ひとではないもの」から区別されるからである。「ひと」もまた、区別する動きが発生させる互いに区別される両極のペアのうちの片方である。

区別する動きは、「ひと」の側に属すのか?

それとも「もの」の側に属すのか?

このような問いは予め「ひと」と「もの」が区別されていると置いた上で、そのどちらに「区別するということ」を帰属させるか、という議論の立て方になっている。人間と事物、主観と客観が、あらかじめ区別されており、その両者の間に何らかの繋がり方(一方が他方を規定するとか)がありえる、と置いた上で、その一方の機能として区別するということをくっつけようというやり方である。

※

ここで考えなければいけないのはこの「ひと」と「もの」、「ひと」と「ひと以外」の区別はどこから発生したのか、という問題である。

仮に、区別する動きが、あらゆる出来合いのものに見える区別に先行するのだとすれば、区別する動きの手前に予め区別されたひととものがあるとは言えなくなる。

それとも、この「ひと」と「もの」の区別だけは、他の無数に蠢く「区別する」動きとは別の例外的で特権的な高みに固定された根源的な区別だといえば筋は通るのかもしれないけれども、しかしこの特権的な区別を区別する「区別する動き」は、それ自体いったいはどこで動いているのだろうか?? まさかさらに別の区別される二項対立のどちらかに帰属させられるのだろうか??

◇

話がややこしくなってしまった。

少なくともレヴィ=ストロースは、何か出来合いの区別が「区別する動き」に先行するというようには考えていない。『神話論理』を読む限りそう取れるのである。

端的に、区別する動きが動いている。それに先行する何かを考える必要はない。区別する動きは区別以前から始まり、とにかく動く。そして多重に組み合わされ、重ね合わされる。その組み上げられた構築物のファサードのひとつが、主観と客観の区別だったり、ひととものの区別だったりするわけであるが、しかしその深層では区別以前のところに区別を刻み込む動きが動いている。

区別以前から互いに区別される何かと何かのペアにはいろいろとあるなかで、特に強烈なひとつが主観と客観の区別、「ひと」と「もの」の区別であった。

ここで重要な点は、区別することは「もの」に対する「ひと」がそのなんらかの内部の仕組みを使って行う処理を超えているということである。

神話は、確かに生身のひとりの人間が語っている姿を見れば、「ひと」から発生しているという外観を呈する。けれどもよくみると、その声、その言葉、その登場人物たちの名前、その筋書き、その全てがある一人の個としての「ひと」を超えたところからやってきていることがわかる。声は以前食べたランチのタンパク質を借りて作った肉体を震わせているものであるし、その肉体の振動に共鳴して振動している「空気」などは、地球史を通じてたまたま今日のような組成になっているものだ。言葉は親たちから、祖先たちから伝承されたものを転用しているわけであるし、神話の筋書きもまた誰かから聞いたものを変奏しているわけである。「ひと」がぽつんと孤独に居たとしても、それは神話の発生源にはならない。ちょうど作曲家や演奏家が一人も存在しない世界にiPodがひとつ置いてあるようなものだ。

要するに神話を語っているようにみえるわたしたち「ひと」の一人一人は、連綿と反復される無数の「区別する動き」がたまたま重なり合い、浮かび上がらせたひとつの波紋のようなものなのだ。

神話を生み出している区別する動きは、あらゆる出来合いの区別に先行する。ここでいう出来合いの区別には「ひと」と「もの」、「主観」と「客観」の区別もまた含まれる。そうなると区別するということを、「ひと」と「もの」、「主観」と「客観」のような予め区別された二項のどちらかが持っている機能だとは考えられないのである。

ここでかの「構造」ということにつながるのである。

「ひと」と「もの」、「主観」と「客観」といった区別を出発点に置かず、そうした区別さえもが発生してくる動き捉えること。特にその動きをランダムなカオスとしてではなく、あるパターンを示す動きとして捉えること。レヴィ=ストロースが「構造」という言葉に託して記述しようとしたことは、ここに浮かび上がるパターンのことなのだと、『神話論理』をそのように読むこともできる。

ちなみにこの、区別分節二分して対立関係に置き、そして対立関係を複数重ねることで「意味」を発生させるという話は、かの南方熊楠による神話分析『燕石考』にも登場する。どちらも人類の言語による思考の底の底の一番上のところに到達したのであろうか。

深層意味論として読む空海『声字実相義』

井筒俊彦氏に「意味分節理論と空海ー真言密教の言語哲学的可能性を探る」という論考がある。『意味の深みへ』に収められており岩波文庫で読むことができる。

「意味分節理論と空海」についてはこちらのnoteにも書いたことがある。

今回はその続きである。

もちろん今回の記事だけでもお楽しみいただけます。

「意味分節理論と空海」の最後の方で、井筒氏は次のように書いている。

「宇宙的「阿字真言」のレベルでは、ア音の発出を機として自己分節の動きを起こした根源語が、「ア」から「ハ」に至る梵語アルファベットの発散するエクリチュール的エネルギーの波に乗って、次第に自己分節を重ね、それとともに、シニフィエに伴われたシニフィアンが数限りなく出現し、それらがあらゆる方向に拡散しつつ、至る所に「響」を起こし、「名」を呼び、「もの」を生み、天地万物を生み出していく。(井筒俊彦全集『意味の深みへ』p.420)

この部分は、井筒氏による空海の『声字実相義』の読みである。

『声字実相義』には何やら途方もないこと書かれているようである。そういうわけでさっそく詳しく読んでみる。

ところで『声字実相義』は現代語訳でも読むこともできる。訳者は真言宗の僧侶で仏教学者の加藤精一氏である。これほどの文献を手軽に読めるというのは大変なことである。

現代語訳されると文庫本で30ページほどになる『声字実相義』は、次のように展開していく。

○ まず、大日如来の説法は文字によって行われる。

○ 文字は六塵(色声香味触法)からなる。

○ 六塵(色声香味触法)は法身大日如来の身口意の活動(即ち「三密」)である。

○ 法身の活動(三密)は、「この世のあらゆる場所に行きわたって」いて「しかも常に変わらぬもの」である。

ひとが「ある」と感じ「ある」と言葉で言うことができるあらゆる事柄は、このただひとつの法身の活動が人間の意識において顕れた姿である、ということになる。

さらに他でもないこの顕れの場のようなものである「ひと」も、ひとの意識も、この事物の一連のなかに含まれるものであり、こちらもまた法身の活動が顕れ出た姿の一つなのである。

法身の活動はあらゆる事物出来事として顕れる。意識も存在も、主観的な事柄も客観的対象も、その一連の顕れのあれこれなのである。

※

しかし、私たち「ひと」の日常の意識が自覚するところでは、通常この法身の運動にはに気づいていない。

「あらゆる人間は大日如来と同等の仏性を本来所持しているのですが、残念ながら多くの人々は本来所有している仏性に気づかず、これに気づくには自分の力だけではとても足りないのです」(空海「声字実相義」,『空海「即身成仏義」「声字実相義」「吽字義」』p.67)

私たちの意識は、法身の運動が意識の表層に顕れ出たあとの影のような痕跡を、世界のもっとも基本的で根源的な要素だと思い込む。日常において「ある」と思い言うことができる事物出来事を「はじまり」に置いて考え始めてしまう。意識以前存在以前の事物出来事の発生・顕現プロセスを想うことは難しい。

しかし、端的に「ある」ように見える事物の手前には、それよりもはるか奥に、以前に、法身が活動し動いている、と考えるのが空海の仏教である。

この「ある」以前の動きに私たちが気づくようにと、私たちひとの感覚システムや醒めた意識の雑駁な分節システムでも"わかる"ようにと、法身大日如来は「ことば」(音声)や「文字」の形で説法をするという。

ここでことばも、文字も、その本体である六塵も、すべて法身(大日如来)の活動である、ということになる。

言語は「ある」前に発生しなければならない

一でありながらあらゆる多でもある大日如来の活動が、あらゆるものたちを発生させる。私たちひとの意識を発生させ、私たちの意識でも「わかる」声や文字を、言葉を発生させる。

「地水火風空の五大には皆それぞれ響きがあります。また、下は地獄から上は仏界までのあらゆる世界にそれぞれ言語があって意思を伝え合い表現しあっています。そして眼耳鼻舌身意という六根が対象とするいわゆる色声香味触法の六境(六塵)も広く理解すればすべて文字(メッセージ)だといえます。そう考えますとこうした声字の当体としての法身が実在するということになります。」(空海「声字実相義」,『空海「即身成仏義」「声字実相義」「吽字義」』p.72)

声は「空気の動き」である。

空気の動きは、私たちの意識が何かの「名」だと思っているものへと置き換え可能なものの位置に置かれる。

ポイントは「置き換え」である

「空気の動き」は、「名」と、異なりながらも同じものという資格を得る。

空気の動きが、空気の動きそのもの"ではない"他の何かと、別々に異なりながらも、しかし同じことなのだという関係に入る。

この置き換えるということ、異なるが同じ(区別されるが一つ)という関係を切りながらつなぐ=つなぎながら切ることこそが「意味する」ということなのである。

※

「声」としての空気の動きは、さらに「実相」とも置き換えられる。

声と、字と、実相。声、字、実相。空気の動きと、指示するものと、指示されるもの(シニフィアンとシニフィエと言い換えてもいい)。この三者が別々のものでありながら互いに自分以外の他と置き換え可能・交換可能なものであるという関係に入ることが、意味するということ(義)である。

異なりながらも同じ、区別されるが一つ

異なりながらも同じ、区別されるが一つという関係は、一である法身大日如来から、あらゆる「多」なる事物出来事が顕れ出てくるという話と同じかたちになっている。

それにしても、法身大日如来のごとく「一」であり、しかし同時にあれこれに分かれた「多」でもあるという声-字-実相の置き換え関係は、通常なんとなくいわゆる言語と呼ばれている"決まった意味を持った記号の体系"のような事柄とは随分と異なった気配である。

◇

通常のいわゆる言語と、一なる法身大日如来の多なる顕れのごとき言語。

このちがいを分節するキーワードになりそうなのが、丸山圭三郎氏のソシュール論にあるラングとしての言語とランガージュとしての言語の区別である。

通常のいわゆる言語はラングとしての言語であり、一なる法身大日如来の多なる顕れのごとき言語はランガージュとしての言語である。

ラングとしての言語というのは、記号とその意味内容が固定的に結びつているように見える常識的なコトバの姿である。「りんごというコトバの意味は赤くて丸い果物のことで、それ以外ではないです」「Aの意味はBで、B以外ではないです」といった具合に、コトバとコトバ、文と文の置き換え関係を固定し、根源的には動き・活動であるはずの「置き換えること」をルールの固まった静的な体系を構築するためだけに働かせるのが「ラング」である。これを井筒俊彦氏は言語の「表層領域」と言い換える。

「我々の言語意識の表層領域は、いわば社会的に登録済みの既成のコトバの完全な支配下にある。そして既成のコトバには既成の意味が結びついている。既成の意味によって分節された意識に映る世界が、すなわち我々の「現実」であり[…](井筒俊彦全集『意味の深みへ』p.401)

表層領域の言葉は、社会的に登録済みの既成のコトバであり、それはコトバとコトバの置き換え関係が固定化された領域である。そしてこの置き換え関係の固定化が、我々が昨日と今日と明日を超えて「同じ」だと信じることができる「現実」の安定して確固たるものという印象を作り出している。

◇

他方で、これと対立するのが言語の深層領域である。

「しかし[…]言語意識の深層領域には、既成の意味というようなものは一つもない。時々刻々に新しい世界がそこに開ける。言語意識の表面では、惰性的に固定されて動きの取れない既成の意味であったものさえ、ここでは概念性の留金を抜かれ浮遊状態となり、まるで一瞬一瞬に形姿を変えるアミーバのように伸び縮みして、境界線の大きさと形を変えながら、微妙に移り動く意味エネルギーの力動的ゲシュタルトとして現れてくる。(井筒俊彦全集『意味の深みへ』p.401)

深層領域では言語には既成の意味というものはなく、出来合いの意味というものも「一つもない」。

深層領域ではコトバとコトバの関係は「惰性的に固定」されておらず、「留金を抜かれ」た「浮遊状態」にあるという。

ひとつの言葉が、次から次へとあの言葉、この言葉と、様々なコトバと置き換わっていく。

ありとあらゆるコトバを互いに置き換えては別々に異なりながらも一つという関係に結んでしまうこの動きは、比喩表現がそうするように下位のカテゴリーの名が上位のカテゴリーの名と置き換わったりする。

そうして動いているうちに、語と語、声と声、字と字の置き換え関係が織りなす意味分節体系は、固まった姿から、柔軟に動き回る姿へと、その顕れ方を変容させる。この動き回る分節システムは、固まった構築物ではなく、動きそのものであり、分節する、分節化する、常にそのやり方を変化させながら分節を試みるダイナミックなひとつの運動になる。

この分節化の動きこそが「意味する」ということの正体である。

◇

『声字実相義』で声と字と実相として多にして一の関係にあるものと論じられた法身大日如来とは、この分節化する動きと同じということになる。

「すべての諸尊の根源は大日如来です。すべての言語も大日如来より流出し、さまざまに転変していって、世間に流布している言語となるだけです。こうした真実なる関係を知っているのを真言と名づけ、これを理解していない場合の言語を妄語というのです。」(空海「声字実相義」,『空海「即身成仏義」「声字実相義」「吽字義」』p.75)

言語とは、意味作用(意味するということ)であり、その正体は根源的な分節作用であり、分節する動きの反復を通じた体系性の発生と、分節する動きの動き方をずらすことによる体系性の流動化と、そこから転じての新たな体系性の発生との永遠のサイクルである、ということになる。

深層意味論というのは、意味ということを、「意味する」ということを、こういうところで考えることである。

◇

さて、『声字実相義』は深層意味論的言語哲学として読めるのだけれど、しかし、なんといってもこれは第一に仏教の話である。

空海という方が偉大であるのは、この言語的意味分節体系が発生しつつある深層へと降りていったあとで(あるいは昇っていったあとで)、そこから一挙にUターンしてこの世に、現世に、衆生の間に戻ってくるところである。

「さまざまの文字を、愚かな人がこれを見れば執着を起こして愛着して[…]煩悩をおこして、しまいには十種の悪行や五種の重罪を犯すことになります。[…]逆に智慧のある人は、色塵の文字を見て、明確にその因縁を観じとり、執着することもなく棄て去ることもしないで仏陀の曼荼羅を建立し、ブッダの広大無辺な事業を実現し[…]自分も他の人々もともに幸せに導くことを成就することができます。(空海「声字実相義」,『空海「即身成仏義」「声字実相義」「吽字義」』p.85)

このあたりは大乗仏教のエッセンスなのかもしれない。

執着はいうなれば、区別する動きと置き換える動きを決まったパターンに固めて決めてしまい、それ以外の区別の仕方や置き換えのやり方を許さないことから発生する。

いわゆる煩悩というのは、常識の世界で固定化した区別分節に苛まれることである。

例えば自分と他人の区別、生と死の区別。この区別を固めてしまった上で、自分を他人と同じにしようと欲してはではできないことに苦しみ、他人を自分と同じにしようと欲してはそうできないことに苦しみ。

◇

ところが「智慧のある人」はこの区別に「因縁を観じとる」というのである。どう言うことかといえば、区別される一方と他方が、Aと非Aが、どちらも一である法身大日如来が多として顕れた姿であると「観じる」のである。

そうすると何かと何かの区別は、区別されながら区別されず、二でありながら一であり、そして同時に一でありながらあくまでも二で、区別されないのだけれども区別されることになる。異なりながらもあくまでもひとつにつながっている。この繋がりが「因縁」ということである。自他をはじめとするあらゆるものごとの区別が、じつはひとつにつながっているのだと「観じる」こと。そこから区別することや置き換えることに「執着することもなく棄て去ることもしない」という境地がひらかれる。

執着しない。区別はないのだ、すべて一なのだ、と言いながら、しかし区別を捨てない。一でもであり多である。一にあらず多にあらず。

これは区別「する」動きを止めることがないということであり、「置き換える」動きをもまた止めることがないということである。

そうして区別すること置き換えることをやめないからこそ、引き続きこの現世に生き続けながらも、その生きた身のままで「即身成仏」できるということになるわけである。

創造とは分かり方(分け方)を進化させることである

井筒俊彦氏の著書『意識の形而上学 『大乗起信論』の哲学』を読む。

この本で井筒氏は「意識」という言葉を、大乗起信論の言葉である「心」に「ホンヤク」するということを試みる。「意識」という言葉と「心」という言葉が異なりながらも一つに結ばれる所から、井筒氏の思考が一挙に展開する。

「ホンヤク」がなぜカタカナになっているかというと、井筒氏が『意識の形而上学』の中で、カタカナでホンヤクと書かれているからである。

意識と心の「ホンヤク」についてはこちらのnoteにも書いているのでぜひご参考にどうぞ。

「ホンヤク」をするということは、「読む」ということでもある。

読むということには、二種類ある。

第一は原典を復唱するような読み方である。「原典によればAはBだと書いてありました」と報告する読みである。私自身を含めて勉強中の凡夫にできる読みといえば、ほぼこればかりである。

何より哲学書や思想書ではなく、日常に溢れる文書や言葉については、こちらの復唱するような読み方の方が強く推奨される。「この道路の制限速度は30km/hです」と書いてあるところで、「私にとっては制限速度とは超えるべきものという意味である」などとやっていては即逮捕である。

言葉には、特に書かれた文書には、誰が読んでも同じになる正しい意味というものがあって、その正しい意味を正しく再生できるようにすることが子供が大人になるための勉強なのだ、と、そういうことで日常世界は再生産され続けている。

◇

ところが、ここで一つ大きな問題がある。

この「言葉には誰が読んでも同じ正しい意味というものがある」ということは、仮にそういうことにしておきましょうという約束事のようなもので、実際に現実に実在の実体として誰が読んでも同じ正しい意味というものがあるわけではない。そういうものは端的に「ない」のだけれども、「あるということにして」日常世界の表層の一貫性を安定させているのである。

おそらく大概、人類はそれでなんとかなってきたのであるけれども、それまでの日常世界の安定性が崩れようとしている時、常識では「理解できない」こと「あり得ない」ことがあり得てしまうようになった時に、あり得ないと唱えてもどうにもならないことになる。

こうしたところで必要になるのは、理解できない事柄を理解できるように「理解の仕方」自体を組み替えること、「あり得ない」ことを「でも、あるよね」ということで、その「ある」と他の「ある」との間にどういう折り合いをつけるかを考えることである。

ここに登場するのが、第二の「読み」としての創造的な「ホンヤク」である。

大乗起信論の「心」を「意識」にホンヤクするという井筒俊彦氏のレベルになると、哲学することあるいは思考することは、まさに"読み"の可能性を創造する営みへと高まる。

創造的な読みのためのホンヤク

ある言葉の意味が「わかる」/「わからない」というのは、この言葉通り「分ける」ということである。

わかるとは「分ける」ことであり、分けられたものを並べたり重ねたりすることができるということである。

一方「わからない」とは「分ける」ことができないということである。

分けられたり分けられなかったりするということは、ある言語を共有する集団の中で脈々と受け継がれてきた「分け方」のパターンに当てはまるかどうかという問題である。

◇

私たちは分ける。言葉によって分ける。

この言葉によって分ける働きをするのが、井筒俊彦氏が『意識の形而上学』で論じるところの「意識」である。「意識」は意味分節にして存在分節でもある「分節する」動きである。

この分節の動き方は個々人の意識や身体を超えた、人類史的な時空のスケールの中で進化してきたモノであり、ある個人において特定の形態をとって顕現したモノである。このモノを「超個人的」な「純粋叡智的覚体」と呼ぶ。

純粋叡智的覚体とは、ユングの集団的無意識であり「集団的アラヤ織の深層における無数の言語的分節単位の、無数の意味カルマの堆積の超個人的聯合体系である」(井筒俊彦『意識の形而上学』p.60)。

◇

ホンヤクというのは、この集団的アラヤ織の深層における言語的分節体系を、いわば強制的に変身・進化させる技(ワザ)なのである。それはつまり、分かり方を変えるということである。

ある言語の体系(集団的アラヤ織の深層における言語的分節体系)Aの中のあるひとつの語を、他の言語体系(集団的アラヤ織の深層における言語的分節体系)Bの中のあるひとつの語に置き換える(ホンヤクする)。

そうすることで、次のような影響が生じる。

翻訳する=される語と語の結合は、それぞれの語がその内部に位置を占めるAの意味カルマの堆積の超個人的聯合体系(意味分節構造)とBの意味カルマの堆積の超個人的聯合体系(意味分節構造)との間に接触点、遭遇点を作り出す。

この接点の発生が引き金になり、AとBそれぞれの意味分節体系の中で、それまで相容れないものとして区別されていた二つのものが一つに圧縮されたり、それまで区別ができなかったところに新たな区別の線がひかれたりする。こうしてAとBそれぞれの体系が組み直され、変容し、進化する。

このホンヤクが発生させた接触点から意味分節体系の変容・進化が始まるように触発すること、これを井筒氏は「我々の言語意識を、間文化的、あるいは汎文化的、アラヤ織の育成に向かって深め」ることであると論じる。これこそが井筒氏の目指すところである。

心真如・心消滅

意味分節=存在分節のやり方は動くものであり、進化するものだということ。

それは日常という分節体系を固めることに特化した営みに邁進している私たち凡夫にはなかなか理解しにくいことであるけれども、なんとか頑張ってこのことを理解する鍵は、意識(心)を双面的なものとして捉えることにある。

即ち、意識(心)は、一面では絶対無分節の非顕現(未現象)態であるとともに、他の一面では有分節の現象態でもある、と考えるのである。

『意識の形而上学』で井筒氏は、前者の無分節態を「心真如」と呼び、後者の有分節態を「心消滅」と呼ぶ。

前者、心真如は、存在分節=意識分節以前(「無」意識)である。それは「存在がない=空っぽ」、「意識がない=空っぽ」ということではなく、分節化へと向かう傾向に充満した未分節である。

他方、後者の心消滅は存在分節=意識分節の世界である。これこそが「無数の存在単位の重々無尽に錯綜する有存在分節的存在世界」、つまり私たちの素朴な日常の「変異流転する現象的意識」とそれが経験する存在者たちからなる世界である。

※

この二つの面は、互いに無関係ではなく、無分節態が即、有分節態であり、非顕現態が即、現象態であるという関係にある。

無分節と(有)分節、非顕現と顕現は、あくまでも「ひとつ」のことの「ふたつ」の姿なのである。あるいは絶対的無分節の非顕現態は「現象的「有」への限りなき可能態としての「無」意識」であり、「「有」分節に向かう内的衝迫の緊張に満ちた「無」分節態」である。

「普通の平凡な人間の、日常的経験の世界に起滅妄動する煩悩多重の「有」意識が形而上学的永遠不動の「無」意識と「一にあらず異にあらず」という自己矛盾的関係で本質的に結ばれている」(井筒俊彦『意識の形而上学』p.73)

分節の有・無は、「一にあらず異にあらず」、一つのことでありながら二つのこと、二つのことでありながら一つのこと、一即二、二即一ということになる。

集団的言語阿頼耶識を育成する

絶対的無分節と有分節とが「矛盾的に合一」していると考えることで、おもしろいことになる。

即ち、私たちの日常の意識、堅固に他と区別されそれ自身の本質によって確固として現存していると感じられ信じられる事物たちに対する妄執に満ちた日常の意識が、他でもない「絶対的無分節の意識(心)が分節態の意識に転換」したものだということになるのである。

「「衆生心」は、現象面においては、「妄心」の乱動であって、その鏡面上に顕現する一切の存在者は、『起信論』的見処からすれば、悉く妄象だが、「衆生心」の本体そのものは、あくまでも洞然として清浄無垢である、という」(p.76)

私たちが生きている中で「分からない」よりは「分かる」ほうが良いことだと思われている。それは間違いない。いろいろ分かっている方が、分別がついているほうが、うまく生き延びることができるわけである。

ところがその「分かる」の先がある。分かった分かったと言ってある特定の分かり方に固まってしまうのは妄執ということになる。分かり方、分け方にはいろいろな可能性がある。わたしたち人類は、絶えず分け方を動かし、新たな分け方を試す余地に開かれているのである。

※

分け方を動かし、新たな分け方を試すこと。それは井筒氏の言葉を借りるなら「超個」の「集団的言語阿頼耶識を育成する」ということになる。これこそが人類の思考と知性の創造性、イノベーションということの鍵だったりするわけである。

そして何より、人類の歴史を顧みると、この分け方を動かし、新たな分け方を広め普及させたのは、孤独に孤立した個々人の頭のなかで生じる出来事であるというよりも、人と人の間で実際に言葉を物質化して移動するコミュニケーション・メディアの巨大な技術的システムだったのである。文字の発明しかり、印刷技術しかり、新聞、ラジオ、テレビもしかり、そしてインターネットもしかり。

そういう意味でいうと、昨今のAIによって接続がパーソナライズされるSNSというのは、「集団的言語阿頼耶識を育成する」という観点からして、はたしていかがなものなのだろうか? という話になるが、これは別のnoteに前に書いているのでぜひともご参考にどうぞ。

近未来のSNSのアルゴリズムを、ユングの「集合的無意識」の理論の上に構築する

ユングとリヒャルト・ヴィルヘルムの共著『黄金の華の秘密』を読む。

その冒頭の「注釈」にユングが書いている集合的無意識の説明から始めてみよう。

私たちの身体は解剖学的に、頭がひとつ、目が顔の正面に二つ、手が二本、足が二本、といった具合に、概ね同じような基本パターンを示す(もちろん、様々な経緯によりそうなっていない方がいらっしゃることは言うまでもない。また顔の正面に目が二つついていたとしても、その大きさ、形状、他の要素との位置関係などにより多様な「差異」が生じること、さらにその差異が「美しさ」や「かっこよさ」「かわいさ」といった社会的な区別に翻訳され、その価値を固定化されてしまうことで個人の幸福や不幸が招来されることは言うまでもない。)

この身体の解剖学的構造のパターンと同じように、「魂(プシュケー)」の構造あるいは働き方にも、多くの人が共有する同じようなパターンがあるのではないか。

ユングはそれを集合的無意識と呼ぶ。

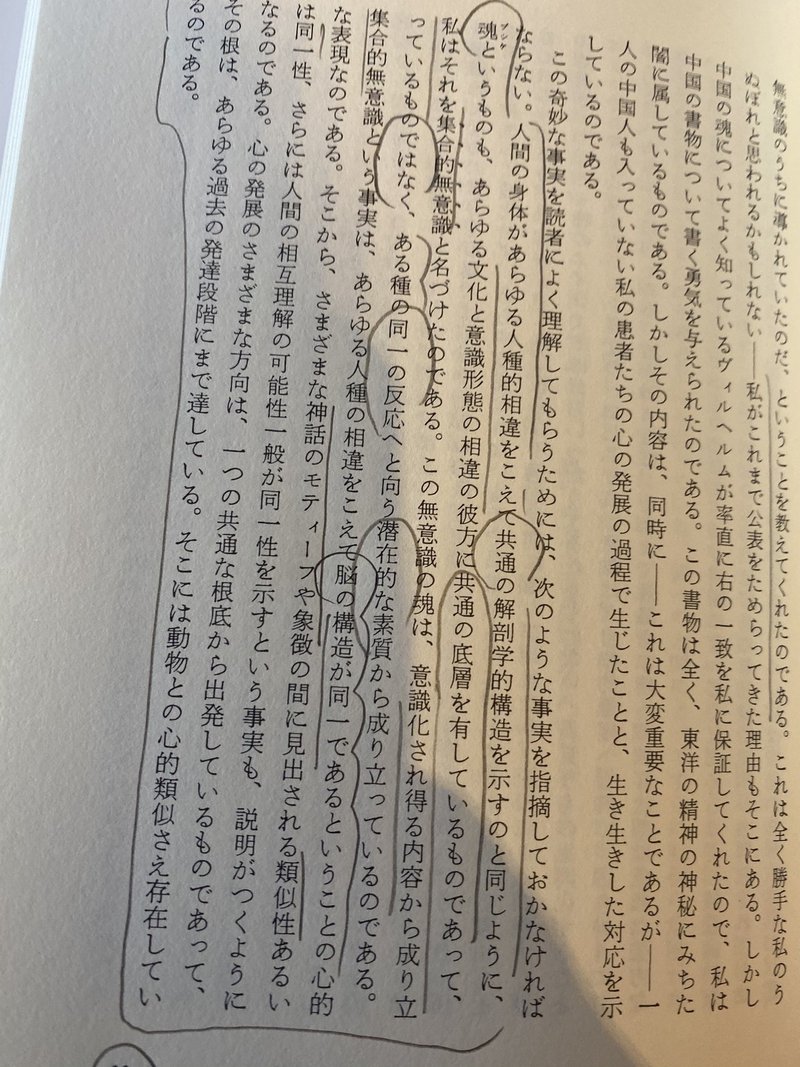

「身体」が共通の解剖学的構造を示すのと同じように、「魂(プシュケー)」にも「文化と意識形態の相違の彼方に共通の基層」がある。これを集合的無意識と名付ける。

これは間違っても「人間なら誰もが同じように考える」という意味ではない。ユングはすぐに続ける。

(集合的無意識は)「意識化されうる内容から成り立っているものではなく」、「ある種の同一の反応へと向かう潜在的な資質から成り立っている。

「反応へと向かう潜在的な資質」

意識される思考や意識的な思考とは別に、その深層でうごめき、それを下から支えている、全身の神経ネットワークと繋がった中枢神経系、環境に埋め込まれた神経のネットワークがある。そうしたものの働き方、動き方に、人類にひろく共有された傾向があるのではないか、という考えである。

集合的無意識は、人間の「脳」の構造が同一であることの心的表現である。

この「脳」を始めとする神経ネットワークの構造と働き方の共通性から、思考の、理性的な思惟の材料となる「象徴」の体系が生じているのかもしれない。集合的無意識の共通性故に、地球上の様々な場所に暮らす様々な人々、互いに一度も会話したことがないであろう部族の間でも「さまざまな神話のモチーフや象徴の間」に「類似性あるいは同一性」が見られるというのである。

世界各地に暮らす、互いに会ったもないであろう民族のあいだで同じようなモチーフの神話が伝えられていること。それについての最近の議論はこちら後藤明氏の『世界神話学入門』が参考になる。

集合的無意識+シンボル体系の規則

個別の生命体としての人の集合的無意識に、コミュニケーション・メディアを介して、言葉(≒シンボルの体系化規則)が、注ぎ込まれる。

それこそが、私達ひとりひとりが意識(表層の意識)を立ち上げるための材料である。

ことによるとテレンス・ディーコンが論じるように、言語のシステムと脳のシステムは「共進化」したものかもしれない。

◇

意識は虚妄だとして、その虚妄との付き合い方をトレーニングする

意識は、あれやこれやを時に理路整然と、時にたどたどしく、読んだり喋ったり書いたり、憤ったり説得されてしまったり納得したりする。

こういう意識というものが、じつは「虚妄なのではないか?」と、古来人類の知性は自身の知性に対してこの問いを問い続けてきた。

知性が知性を疑う。考えていることを疑うことを考える。

虚妄かもしれない意識の表層から、その虚妄が生まれる所、つまり「集合的無意識」と「言語」が接触するところにまで居りていき、その働きを全身全霊で冷静に体験し見抜いてやろう。そう考えたのが「東洋」(井筒俊彦)、「東方」(中沢新一)の知性である。『黄金の華の秘密』が分析する「太乙金華宗旨」もそうした東洋的東方的知性のひとつの表現である。

「禅」マニアのスティーブ・ジョブズがあと50年遅く生まれていたら

SNSのコミュニケーションがそのトラフィックの多くを占めるに至ったインターネットの時代。

文字は、マスメディアによる大量複製というメカニズムから踊りだし、個人の手元の小さなデバイスで生み出され、つながり、言葉が言葉を触発し増殖するようになっている。

そこで言葉は「安定したコードに支えられて意味の一貫性を保ったもの」という外観を剥がされつつある。安定したコード、一貫した意味、という幻想はマスメディア機械の運動、即ち同じ文字を大量生産し一方通行的に大量配布し続ける運動を高速に動かし続けることによって浮かび上がっていた、まさに幻想であったらしい。

コードは崩れ落ち、異常なコードが生まれては消える。というより、もともと予め完成済の安定したコードなどというものはなく、そこからの逸脱としての異様なコードというものもない。

あるのはただ、記号と記号を「えいや」と結びつける人間の嗜みと、誰かが行った結びつけ方を記憶し、反復してみるという人間の嗜み、ただその二つだけだったのである。

マスメディアの単一の声が、Web状の多数の声の増殖のなかでかき消されようとするこの状況は、ウォルター・J・オングが「二次的な声の文化」と呼んだ言葉のあり方である。

そしていまや、その「声」が、理路整然として首尾一貫した「理性」の「合理的な」意識の声だけではなく、他でもない無意識の声でもあることが、顕になりつつある。

言葉というものが、理路整然とした意識の表層から生まれるのではなくなり、意識の深層=無意識と外界から与えられるシンボルが出会う所で、情動とともに蠢く姿があわらになりつつある。

言葉とはもともとそもそも意識の表層「だけ」のお行儀の善いものではなく、むしろ意識の深層、身体と直結した生命過程の一部である神経ネットワークの挙動のパターンとしての「無意識」と、そこに神経系の末端から与えられる原シンボルがぶつかる場で爆発する何かだったのかもしれない。

だから人類はその爆発を制御し、共同体を現実世界に実装するためのコーディング技術としての言葉を作るために、儀礼を発達させてきたのである。

儀礼について、安藤礼二氏の『列島祝祭論』は、そういう観点から読むと面白い。

ユングの「集合的無意識」や、井筒先生の「東洋哲学」は、このSNSの「二次的な声の文化」が勃興し始めた現在において、とてつもないヒントを宿しているのである。

次世代のSNSをデザインしようという仲間たちには、ユングを読むことをおすすめしたい。「禅」に通じていたスティーブ・ジョブズ。もし生まれるのがもう50年遅ければ、このことに気づいたに違いない。

外界から与えられたシンボルが無意識の表面に接触した瞬間に、情動とともに爆発的に生じるコトバ。そういうコトバを、意識の表層に引っ張り出して、複数の人間の間で共有できる信念を作るための材料に転用し、そうして何らかの意味で調和のとれた共同体を作り上げてきた「儀礼」の技術。この深層と表層を往還する儀礼の技術こそ、来たるべきコミュニケーション・メディアのアルゴリズムに「使えそう」である。

この話。本気で「考えている」方々の、何かのヒントになれば幸いである。